Животные и растения лесостепи — список, названия, описание и фото

Содержание

- Животный мир лесостепи

- Большой тушканчик

- Дикая свинья

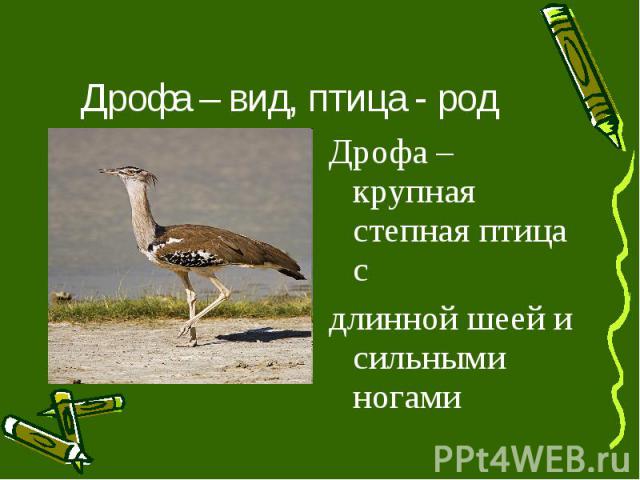

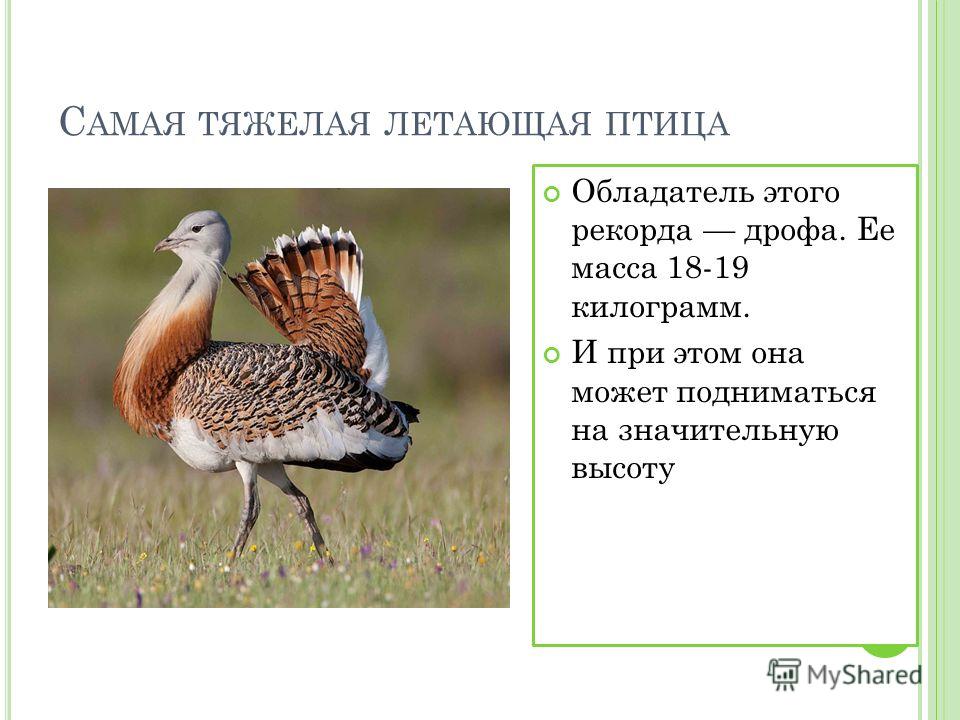

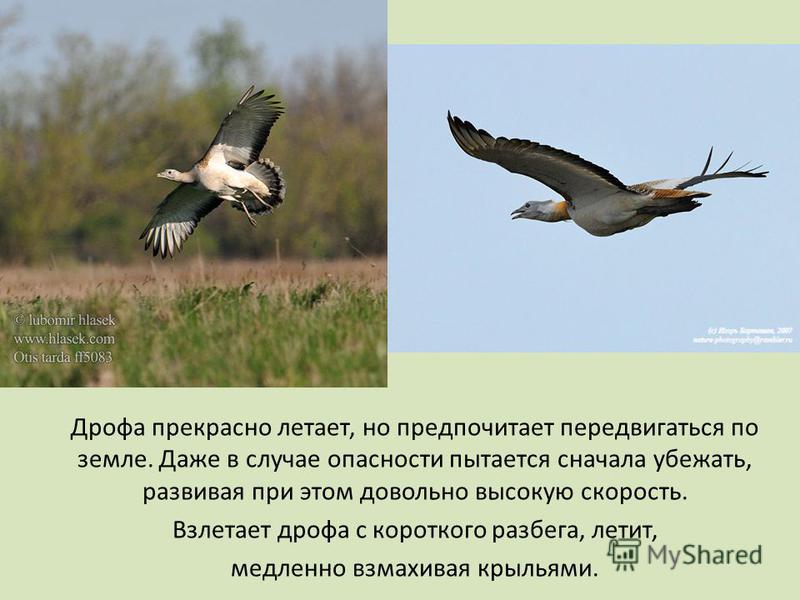

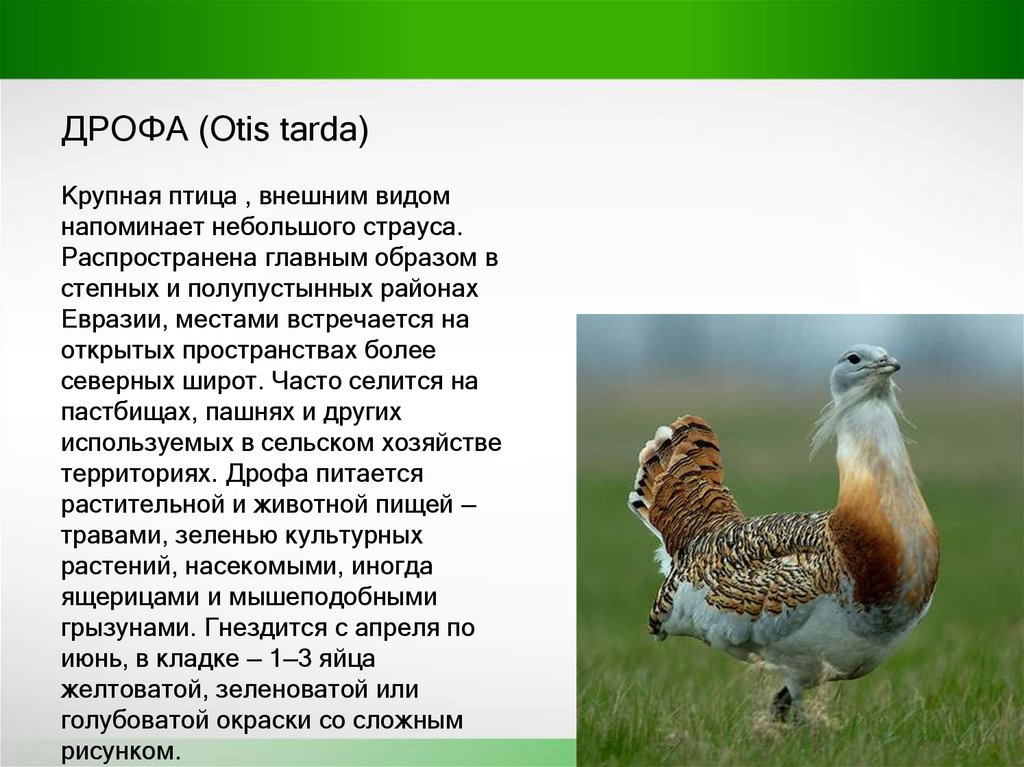

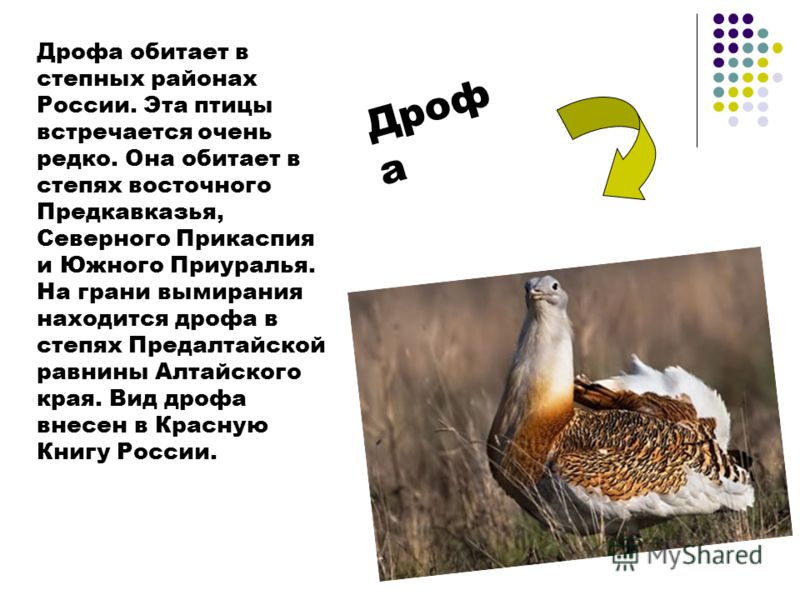

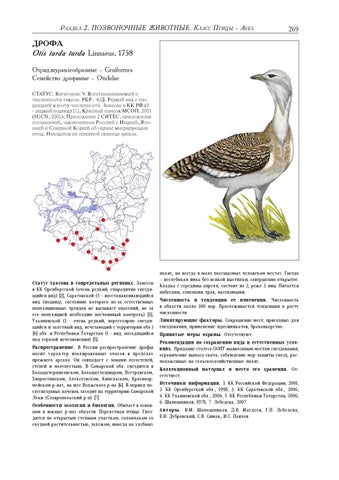

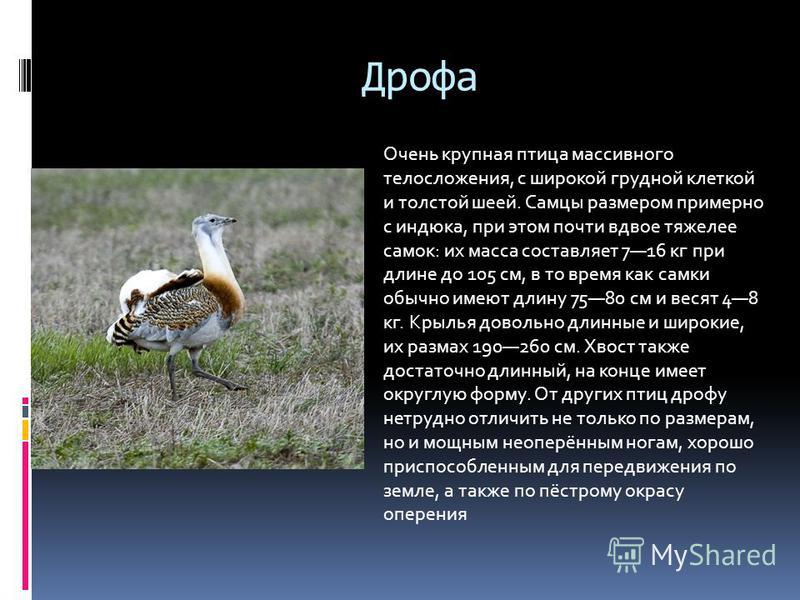

- Дрофа

- Заяц-русак

- Крапчатый суслик

- Лесная куница

- Лось

- Обыкновенная белка

- Обыкновенный хомяк

- Степной сурок

- Тетерев

- Хорь степной

- Растительный мир лесостепи

- Береза

- Граб

- Дуб

- Осина

- Ясень

- Земляные орешки

- Клевер горный

- Мятлик луговой

- Подмаренник настоящий

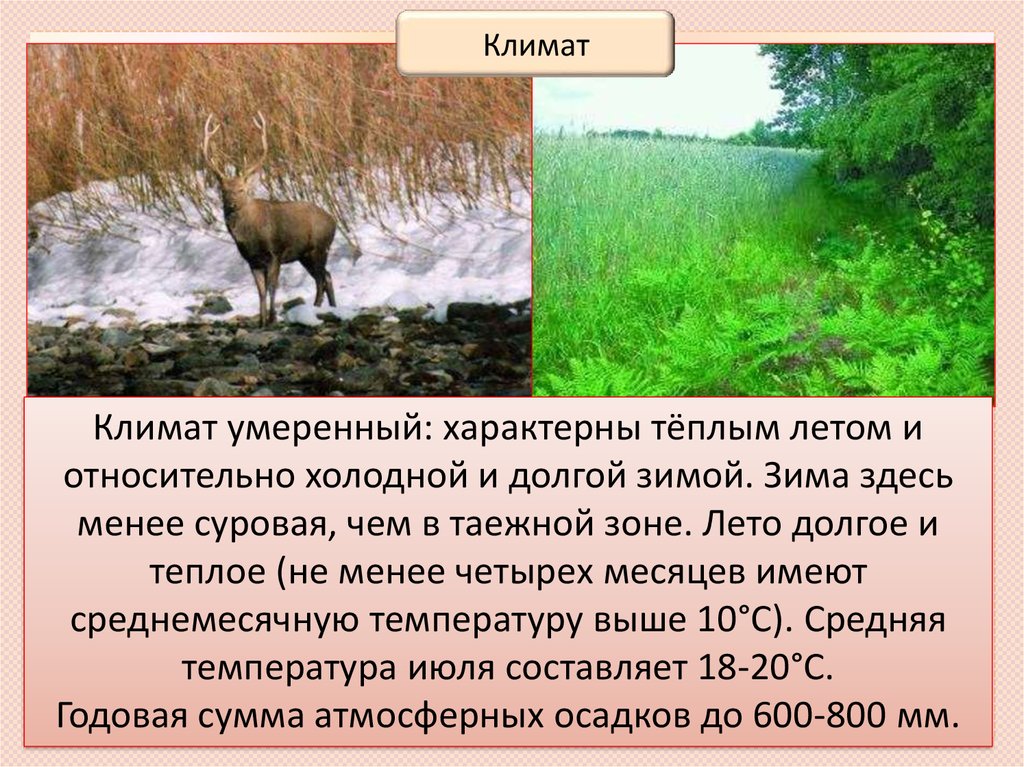

Лесостепь представляет собой природную зону или тип среды обитания в умеренном климатическом поясе, состоящий из степей, перемежающихся с участками леса.

Природная зона лесостепи встречается преимущественно в Европе и Азии, от западной части Карпат до Восточно-Европейской части Урала, в Восточной Сибири и Северо-Восточной Азии. Она образует переходные регионы от умеренных лугопастбищных угодий к умеренным широколиственным и смешанным лесам.

В Северной Америке хорошим примером лесостепи является осиновый парк в центральных областях прерии, северо-восточной части Британской Колумбии и Северной Дакоте. Это переходные зоны от прерий Великих равнин и степных умеренных пастбищ до бореальных лесов на севере.

В Средней Азии островки лесостепи встречается в экорегионах Иранского нагорья, в Иране, Афганистане и Белуджистане.

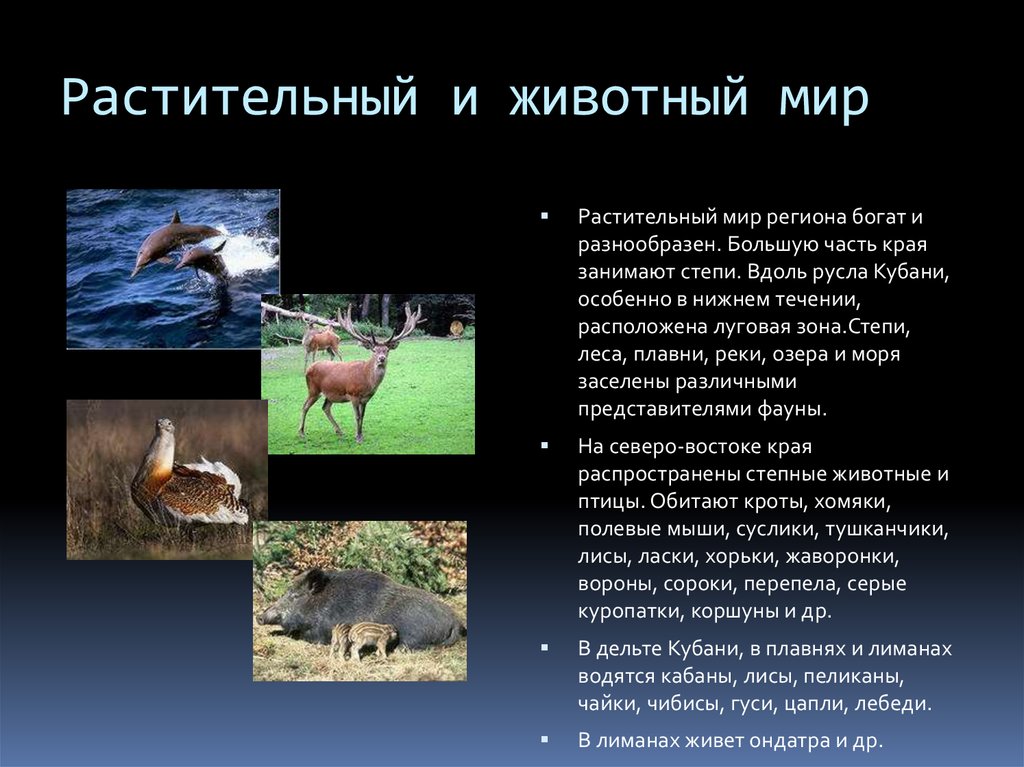

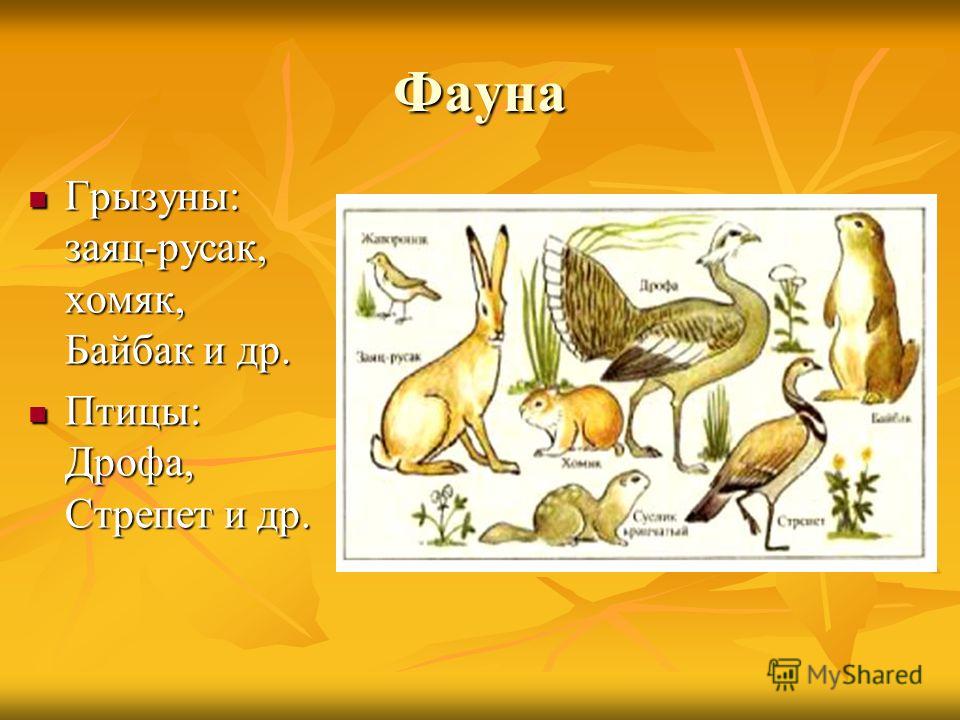

Животный мир лесостепи

Лесостепь не имеет характерных лишь ей видов фауны. Здесь уживаются, как типичные для лесов животные (белки, зайцы, косули, куницы и лоси), так и степные представители (хомяки, мыши, луговые собачки, лесные сурки, змеи, ящериц и различные насекомые).

Ниже описаны некоторые представители фауны, обитающие в лесостепи:

Большой тушканчик

Большой тушканчик – вид грызунов из семейства тушканчиковые, обитающий в Казахстане, России, Туркменистане, Украине и Узбекистане. Как правило, это вид предпочитает полупустыни и пустыни, но также не редко встречается в лесостепях. Средняя длина тела животного составляет 180 мм, хвоста 260 мм, а масса не превышает 300 г. Интенсивное сельское хозяйство в степи и лесостепи, нарушают естественную среду обитания большого тушканчика, что привело к снижению его численности в этих природных зонах.

Средняя длина тела животного составляет 180 мм, хвоста 260 мм, а масса не превышает 300 г. Интенсивное сельское хозяйство в степи и лесостепи, нарушают естественную среду обитания большого тушканчика, что привело к снижению его численности в этих природных зонах.

Дикая свинья

Дикая свинья, или вепрь, или кабан – млекопитающее из семейства свиньи, длиной до 2 м, около 1 м в холке и массой до 180 кг. Обитает в лесах и лесостепях на большей части Евразии. Это всеядное животное, потребляющее, как растительную пищу: корни, клубни, луковицы, орехи, ягоды, семена, листья, кору, ветки и побеги, так и животную: дождевых червей, насекомых, моллюсков, рыб, грызунов, птичьи яйца, ящериц, змей, лягушек и падаль.

Дрофа

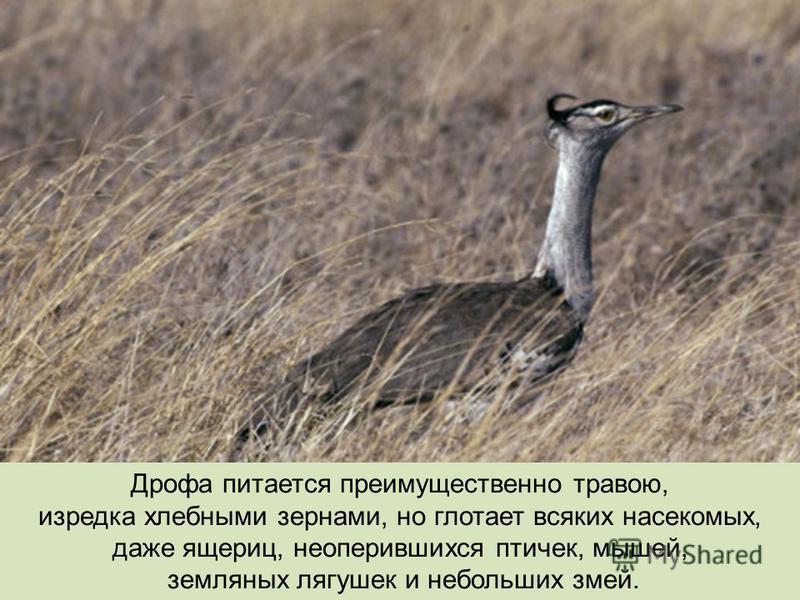

Дрофа – птица из семейства дрофиные, единственный представитель рода дрофы. Она гнездится на открытых степных и сельскохозяйственных участках в южной и центральной Европе, а также в умеренном поясе Азии. Согласно Красному списку МСОП, вид находиться в уязвимом положении.

Заяц-русак

Один из крупнейших видов зайцев, который адаптировался к жизни на открытой местности. Это травоядные животные, питающиеся в основном травами, дополняя рацион веточками, бутонами, корой и полевыми культурами, особенно в зимний период. Их естественные хищники включают крупных хищных птиц, волков и рысей. Защищаясь от потенциальных угроз, зайцы русаки полагаются на скорость и выносливость, которые достигаются благодаря мощным конечностями и большими ноздрями.

Крапчатый суслик

Крапчатый суслик – вид грызунов из семействе беличьи. Животное имеет темно-коричневый или серо-бурый мех с белыми пятнами на спине и коротком хвосте. Длина тела до 25 см, а масса около 280 г. Крапчатый суслик встречается в степях и лесостепях в Белоруссии, Молдовы, Польши, России и Украины. Основные местообитания включают умеренные лугопастбищные угодья, но он также обосновался на возделываемых землях. Вид находиться под угрозой из-за потери и фрагментации естественной среды обитания, по причинам расширения сельского и лесного хозяйства, выпаса скота и урбанизации. Кроме того, в некоторых районах его истребляют, как сельскохозяйственного вредителя.

Кроме того, в некоторых районах его истребляют, как сельскохозяйственного вредителя.

Лесная куница

Лесная куница – небольшое млекопитающее из семейства куньи. Длина тела до 53 см, хвоста – 25 см. Самцы немного крупнее самок, в среднем лесная куница весит около 1,5 кг. Мех обычно светлый или темно-коричневый, а в зимние месяцы он становится более длинным и шелковистым. На горле присутствует кремовая и/или желтоватая маркировка. Обитают, как правило, в лесистой или горной местности, где есть деревья.

Лось

Лось – крупнейший из сохранившихся видов семейства оленевых, который характеризуется широкими плоскими (или пальчатыми) рогами у самцов; остальные члены семейства имеют рога древовидной конфигурации. Лоси обычно обитают в бореальных лесах или умеренных широколиственных и смешанных лесах, но также встречаются в лесостепи. Их рацион состоит из наземной и водной растительности. Наиболее распространенными хищниками лося являются серый волк, медведь и человек.

Обыкновенная белка

Обыкновенная белка – распространенный по всей Евразии представитель рода белки. Длинный хвост помогает ей балансировать и менять направления, прыгая с дерева на дерево и бегая вдоль ветвей, а также согревает животное во время сна. Острые изогнутые когти необходимы, чтобы подниматься и спускаться по широким стволам деревьев, тонким веточкам и даже стенам домов. Сильные задние лапы позволяют перепрыгивать между деревьями. Обыкновенная белки также неплохие пловцы.

Обыкновенный хомяк

Обыкновенный хомяк является единственным видом рода Cricetus. Занимает большой географический диапазон в Евразии, простирающийся от Бельгии до Алтайских гор и реки Енисей в России. Предпочитает низменные лесостепные и луговые участки, а также сельскохозяйственные угодья. В некоторых регионах обыкновенный хомяк считается сельскохозяйственным вредителем. На большей части ареала, численность хомяков вызывает наименьшие опасения, но во многих западноевропейских странах вид находится под угрозой.

Степной сурок

Степной сурок, или бабак – вид грызунов из рода сурки, обитающий в степной и частично лесостепной зонах Восточной Европы и Средней Азии. Это социальное животное встречается на степных лугах, в том числе возле полей. Как и другие сурки, бабак восприимчив к заражению бубонной чумой. Полагают, что популяция степных сурков, живущих на Урале, послужила резервуаром для эпидемии бубонной чумы, поразившей западную Россию в конце XIX века.

Тетерев

Тетерев – крупная птица из семейства фазаньих, гнездящаяся на севере Евразии в заболоченных районах вблизи лесистой местности. Самцы достигают около 53 см в длину и 1000-1450 г массы, самки меньше – 40 см в длину и весом 750-1110 г. Хотя численность вида сокращается в Западной Европе, глобальная популяция не вызывает беспокойства и оценивается в 15-40 миллионов особей. Снижение связано с потерей среды обитания, хищничеством со стороны лисиц, ворон и т.д.

Хорь степной

Степной хорек – небольшое млекопитающее из семейства куньих, родом из Центральной и Восточной Европе, а также Средней Азии. Он внесен в список МСОП, как вид вызывающие наименьшие опасения, из-за широкого распространения и адаптации к изменениям среды обитания. Это, светло-желтое животные с темными конечностями и маской на лице. По сравнению с его родственником, европейским хорьком, степной хорёк крупнее по размеру и имеет более массивный череп.

Он внесен в список МСОП, как вид вызывающие наименьшие опасения, из-за широкого распространения и адаптации к изменениям среды обитания. Это, светло-желтое животные с темными конечностями и маской на лице. По сравнению с его родственником, европейским хорьком, степной хорёк крупнее по размеру и имеет более массивный череп.

Растительный мир лесостепи

Флора лесостепи формирует чередующиеся участки небольших лесов и степей. Лесные островки, как правило, включают дуб, липу, березу, сосну, лиственницу, осину и карию, а степные районы усеяны многочисленными видами травянистых растений.

Ниже представлено несколько примеров растений, которые произрастают в лесостепи:

Береза

Береза – род тонколиственных листопадных деревьев в семействе березовые, которое также включает в себя ольху, орешник и граб. Имеет широкий диапазон в Северном полушарии, особенно в умеренных и бореальных поясах. Некоторые виды березы являются распространенными породами в природной зоне лесостепи.

Граб

Граб – еще один род лиственных деревьев семейства березовые, насчитывающий около 30-40 видов, которые встречаются в умеренных районах Северного полушария. Это небольшие или средние деревья, достигающие высоты 32 м. Большинство видов распространены в Азии, и только 2 вида встречается на территории Европы.

Дуб

Дуб – многочисленный (около 600 видов) род деревьев и кустарников из семейства буковые. Дуб является родным для Северного полушария и включает лиственные и вечнозеленые виды, произрастающие от холодных умеренных до тропических широт в Северной и Южной Америке, Азии, Европы и Северной Африке. Наряду с березой и сосной, широко распространен в зоне лесостепи.

Осина

Осина – вид лиственных деревьев из семейства ивовые, растущий в холодных умеренных регионах Евразии от Исландии и Британских островов на восток до Камчатки. Это крупное дерево, достигающее 40 м в высоту и 1 м в диаметре. Кора бледно-зеленовато-серая и гладкая на молодых деревьях и темно-серая и растрескавшаяся на старых. Осина распространена в различных природных зонах Северного полушария, исключением не является и лесостепь.

Осина распространена в различных природных зонах Северного полушария, исключением не является и лесостепь.

Ясень

Ясень – род крупных и средних деревьев из семейства маслиновые, включающий 45-65 видов. Широко распространен на большей части Европы, Азии и Северной Америки, включая природную зону лесостепи.

Земляные орешки

Земляные орешки, или таволга обыкновенная – многолетнее травянистое растение из семейства розовые. Встречается на сухих пастбищах большей части Европы, а также в центральной и северной Азии. Растение предпочитает полное солнце частичной тени, и более терпимо к сухим условиям, чем большинство других членов рода таволга.

Клевер горный

Клевер горный – многолетнее растение рода клевер из семейства бобовые. Стебель прямой или восходящий, простой или редко разветвленный, а также густоволосистый. Высота растения от 15 до 70 см. Ареал простирается от Пиренеев и центральной Франции, через Центральную Европу, южную часть Швеции и Финляндию до Западной Сибири. Кроме того, клевер горный встречается на юге Италии, севере Балкан и Кавказе.

Кроме того, клевер горный встречается на юге Италии, севере Балкан и Кавказе.

Мятлик луговой

Мятлик луговой – вид многолетних трав, произрастающих в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке. Является ценным пастбищным растением, характерным для хорошо дренированной плодородной почвы. Мятлик луговой также используется для лужаек в парках и садах. Вид относится к пищевым растениям гусениц бабочек валовий глаз и пирония болотная.

Подмаренник настоящий

Подмаренник настоящий – травянистое многолетнее растение из семейства Мареновые. Широко распространено в большинстве стран Европы, Северной Африки и умеренной Азии от Израиля и Турции до Японии и Камчатки. Растение было натурализовано в Тасмании, Новой Зеландии, Канаде и северной части США. В некоторых регионах считается вредным сорняком.

Гугломаг

Спрашивай! Не стесняйся!

Задать вопрос

Не все нашли? Используйте поиск по сайту

Search for:В какой природной зоне обитает скопа

В мире много животных, которых редко встретишь в дикой природе. И все потому, что они исчезают. Ярким примером может служить скопа — достаточно крупная хищная птица. А ведь многие даже не знают, в какой природной зоне обитает скопа. И даже как она выглядит.

И все потому, что они исчезают. Ярким примером может служить скопа — достаточно крупная хищная птица. А ведь многие даже не знают, в какой природной зоне обитает скопа. И даже как она выглядит.

Несколько слов о внешнем виде скопы

До того как выяснять, в какой природной зоне находится скопа, стоит узнать признаки, по которым ее можно отличить от других птиц. Конечно же, они заметны в оперении.

Серая спина создает заметный контраст с остальным телом птицы, которое имеет белый цвет. Шея скопы украшена крапчатым ожерельем, которое сильнее заметно у самок. По бокам от клюва через глаз и до крыльев проходит серо-бурая полоса. Черный клюв и лапы цвета свинца завершают картину.

Такое оперение имеет каждая взрослая особь. И появляется оно в возрасте полутора лет. А до тех пор они выглядят несколько пятнистыми, так как у молодых птиц кончики перьев окрашены в светло-коричневый оттенок.

Еще одно отличие молодой скопы в цвете ее радужки. Она красная. Повзрослевшая особь смотрит на мир желтыми глазами.

Длина тела скопы немного превышает половину метра. В то время как размах ее крыльев достигает и даже немного превышает полтора метра. Это справедливо для каждой птицы, имеющей название «скопа». Где обитает пернатая особь, совершенно неважно. На размере это сильно не сказывается. Только самки немного тяжелее (обычно на 0,5 кг) и больше. Если говорить о весе, то для самцов он колеблется около цифры в полтора килограмма.

Общие сведения из биологии

На вопрос о том, в какой природной зоне обитает скопа, можно ответить: во всем мире. За исключением разве что Антарктиды. Однако ее численность невелика. Но об этом позже. Сейчас о скопе.

Она является единственным представителем семейства скопиных из отряда ястребиных. Однако эта птица имеет несколько вариаций в цветах и размерах, которые зависят от широты обитания.

Самые крупные и темные обитают в Евразии и Северной Америке. Подвиды с более светлой головой населяют острова Карибского моря. Кстати, они ведут оседлый образ жизни. Самые маленькие из них распространены на побережье крупных рек Австралии.

Самые маленькие из них распространены на побережье крупных рек Австралии.

Рацион зависит от того, в какой природной зоне обитает скопа. Однако некоторые ее особенности делают хищника отличным рыболовом. Лапы этих птиц более длинные, а когти сильно загнутые. Наружный палец устроен так, что может свободно поворачиваться назад. Поэтому скопа может легко удержать в лапах скользкую рыбу.

Что касается перьев, то они покрыты сальным веществом. Благодаря этому птица не намокает. Кроме того, на ноздрях существуют носовые клапаны, которые не дают воде попадать внутрь.

Какой образ жизни ведет скопа?

Совершает ли перелет, зависит от того, в какой природной зоне обитает скопа. Те, что распространены в северных широтах, в холодное время года улетают. Если климат позволяет зимовать в благоприятных условиях, то скопа остается.

Строительством гнезда занимается в большей степени самка. Но сбором необходимых материалов заняты обе птицы из пары. А для этого им нужны ветки, трава и водоросли. Первые составляют основу, а последними она скрепляется. Обычно в одном гнезде пара скоп живет несколько лет, при необходимости ремонтируя его.

Первые составляют основу, а последними она скрепляется. Обычно в одном гнезде пара скоп живет несколько лет, при необходимости ремонтируя его.

После того как строительство или ремонт закончены, самка все свое время посвящает высиживанию птенцов. А самец озабочен добычей пищи. Сначала только для нее, а потом еще и для птенцов. Причем до тех пор, пока птенцы не смогут самостоятельно вылетать за добычей.

В это время у него много забот, потому что ему нужно еще и оберегать территорию от соперников. Ведь если самке не хватает еды, то она может начать ее просить у другого самца.

Обычно пара образуется надолго, такова скопа. В какой природной зоне обитает птица, сказывается и на ее моногамности. Если пищи достаточно, чтобы прокормить две семьи, то самец устраивает второе гнездо. Но еду сначала носит в первое.

Какую местность выбирают?

Уже стало ясно, что птица встречается на всех континентах. И все же какую местность предпочитает скопа? Где обитает? Ей по нраву лесные зоны на берегу водоемов. Такой выбор обусловлен тем, что для гнезда птицы выбирают верхушку крепкого и обломанного дерева. А в пищу преимущественно употребляют рыбу.

Такой выбор обусловлен тем, что для гнезда птицы выбирают верхушку крепкого и обломанного дерева. А в пищу преимущественно употребляют рыбу.

На территории России им подходят места, которые расположены не выше 66-67º северной широты. Причем они не боятся близости человека.

Гнездо скопы обычно является единственным на расстоянии от нескольких сотен метров до многих километров. Небольшое скопление может наблюдаться в местности, что богата пищей.

Евразийские скопы не остаются на зимовку. Отмечено, что те, которые обитают на европейской территории, улетают в Восточную Африку, к примеру в Египет, или на острова Красного моря. А популяции из Сибири зимуют в Южной Азии.

Чем питаются и как охотятся скопы?

Эта хищная птица ест в основном рыбу. Она составляет почти 100% рациона, но не является единственным, что может поймать скопа. В какой природной зоне обитает эта птица, и будет определять добычу на случай, когда рыбы будет не хватать. А это могут быть: другие птицы, более мелкие по размеру, змеи, саламандры и ящерицы, ондатры, белки и мыши, лягушки и детеныши аллигаторов.

Охотится скопа на лету. Птица парит на высоте от 10 до 40 метров, после обнаружения жертвы стремительно летит вниз. При этом она выставляет вперед лапы, а крылья отводит назад. Лапы погружаются в воду, и скопа хватает рыбу. Чтобы взлететь, ей требуется выполнить мощный взмах крыльями, который направлен почти горизонтально.

Для удобства и улучшения аэродинамических свойств рыбу скопа держит так, чтобы она как будто плыла в воздухе. Одна лапа птицы направляет голову добычи вперед, а вторая перемещает ее хвост назад.

С головы рыбу и начинают есть. Если идет период высиживания птенцов, то самец съедает часть добычи, а остальное относит в гнездо.

Естественные враги скопы

- Воздушные хищные птицы, такие как сова или орел.

- Наземные: еноты и змеи.

- Обитающий в воде: нильский крокодил.

Почему охраняется?

Узнав о том, что эта птица так широко распространена, может возникнуть вопрос: «Почему скопа — пернатый хищник, занесенный в Красную книгу?» Причин этому несколько.

Во-первых, она является единственным представителем своего семейства. То есть скопа — редкий вид. На этом основании ее уже можно заносить в реестр нуждающихся в защите.

Во-вторых, популяция скоп была сильно сокращена в XIX-XX веках. И тенденция к восстановлению численности появилась только в последние годы.

Причины, по которым популяция скоп не увеличивается достаточными темпами:

- отстрел птиц, несмотря на огромные штрафы;

- разорение гнезд;

- вырубка деревьев;

- замутненность водных просторов;

- истощение запасов рыбы;

- загрязнение воды.

Что можно сделать для сохранения скоп:

- создать искусственные гнездовые платформы в местах с большим количеством корма;

- организовать зону покоя на расстоянии около трех сотен метров от гнезда.

Природные зоны и животный мир

Арктические (полярные) пустыни. Тундра и лесотундра

Зона арктических пустынь – наиболее северная из всех природных зон, расположенная в высоких широтах Арктики. Зона включает острова Арктического бассейна:

Зона включает острова Арктического бассейна:

- северная часть Канадского архипелага;

- Гренландия;

- архипелаг Шпицберген;

- Новая Земля;

- Северная Земля;

- Земля Франца-Иосифа;

- Новосибирские острова;

- территория вдоль побережья Северного Ледовитого океана (полуострова Гыданский, Ямал, Чукотский, Таймыр).

Животный мир вышеперечисленных территорий преимущественно морской: тюлени, моржи. Наземная фауна представлена скудно: белые медведи, песцы, лемминги. Летом можно наблюдать птичьи базары, созданные пингвинами.

Природная зона тундры расположена севернее зоны тайги, за северными границами лесной растительности, территорий с вечномерзлыми грунтами, не заливаемыми речными или морскими водами. С севера тундра ограничена зоной полярных пустынь.

В зависимости от природы поверхности различают тундры:

- торфянистые;

- болотистые;

- каменистые.

Типичными обитателями тундры являются: северные олени, песцы, лисицы, волки, снежные бараны, зайцы-русаки, лемминги.

Орнитофауна тундры небогата: лапландский подорожник, краснозобый конек, белокрылая ржанка, пуночка, зуек, белая куропатка, полярная сова.

Реки и озера богаты видовым разнообразием рыб: чир, нельма, ряпушка, омуль и др.

Лесотундра является переходной зоной от тундры к тайге. Лесотундра протянулась от Кольского полуострова до бассейна Индигирки. После чего лесотундра встречается фрагментами и далее – через всю Северную Америку.

Животный мир лесотундры во многом схож с животным миром тундры. В лесотундре обитают: разные виды леммингов, северные олени, землеройки, песцы, тундряная и белая куропатки, полярная сова. Орнитофауна представлена большим разнообразием перелетных, водоплавающих и малых, живущих в кустарниках птиц.

Леса природных зон

Тайга – природная подзона северного умеренного пояса. Характеризуется преобладанием хвойных лесов (пихта, ель, сосна, лиственница). Характерная черта тайги – множество болот, которые расположены на материковых частях Канады и северной Сибири.

Животный мир тайги разнообразнее и богаче, чем животный мир тундры. Однако беднее фауны смешанных и широколиственных лесов. На территории тайги широко распространены росомаха, рысь, лиса, волк, бурый медведь, соболь, выдра, горностай, ласка. В большом количестве в тайге обитают бурозубки, зайцы, а также грызуны (бурундуки, бобры, полевки, мыши, летяги, белки).

Из копытных в тайге водятся благородный и северный олень, косуля, лось, в Сибири – кабарга, в Канаде – лесной бизон, на Дальнем Востоке и в Северной Америке – вапити.

Во многие районы тайги проникают лесолуговые и лесные виды, характерные для лиственных лесов с менее суровым климатом: европейский еж, кутора, заяц-русак, лесная, полевая, желтогорлая мыши, обыкновенная полевка, мышь-малютка, черный хорь, куница, норка, косуля, благородный олень. Для Сибирской тайги эндемичными видами являются лесной лемминг, соболь, алтайский крот; крошечная, темнозубая и плоскочерепная бурозубки.

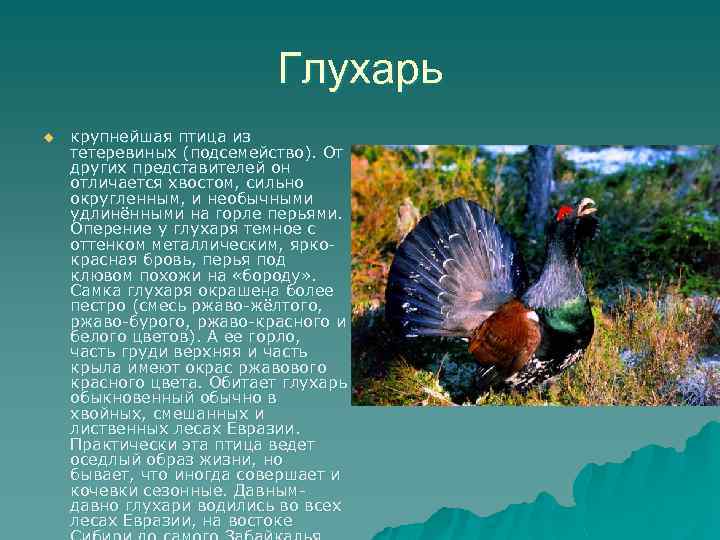

Орнитофауна тайги представлена более чем 300 видами птиц. Наиболее типичными представителями являются глухарь, кедровка, обыкновенный рябчик, клесты, совы и дятлы. Некоторые таежные птицы – белошейная зонотрихия, сибирский дрозд, зеленый лесной певун – мигрируют на зиму на юг.

Наиболее типичными представителями являются глухарь, кедровка, обыкновенный рябчик, клесты, совы и дятлы. Некоторые таежные птицы – белошейная зонотрихия, сибирский дрозд, зеленый лесной певун – мигрируют на зиму на юг.

Рисунок 1. Животный мир тайги. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Замечание 1

Для таежных территорий Северной Америки характерны такие же виды, что и для Евразии: американский соболь, канадская рысь, соболевидная куница, пенсильванская полевка, американский заяц.

Пресмыкающиеся в тайге практически отсутствуют. В Евразии можно встретить только три вида рептилий: подвязочная змея обычная, обыкновенная гадюка, живородящая ящерица. Из земноводных распространены саламандра, сибирский углозуб, леопардовая лягушка, лесная лягушка, американская жаба. Многочисленный видовой состав насекомых (только в Канаде можно встретить 32 тыс. видов различных насекомых). Обилен гнус.

Условия для жизни в таежном лесу для животных более благоприятны, чем в лесотундре.

Подавляющее количество беспозвоночных, все пресмыкающиеся и земноводные, некоторые виды млекопитающих погружаются в зимнюю спячку и анабиоз. У многих животных снижается биологическая активность.

Существенные изменения в фауну тайги вносит антропогенная деятельность (пожары, вырубка, разработка полезных ископаемых). Происходит сокращенные численности многих видов животных. Появляются новые виды – обыкновенных хомяк, тетерев.

Практически во всех климатических поясах можно встретить те или иные природные зоны лесов:

- Смешанный лес. Состоит из хвойных и лиственных древесных пород. В данной природной зоне обитают зайцы, ежи, лисицы, кабаны, белки, куница, медведь, барсук, волк, лоси. На реках встречаются бобры.

- Широколиственный лес. Образован летнезелеными листопадными деревьями с широкими листовыми пластинками. В лесах Западной и Восточной Европы водятся такие млекопитающие, как: олени (вапити, марал, изюбрь), дикий кабан, лось, зубр, белка, бобр, бурундук, желтогорлая мышь, рыжая полевка, сони, зайцы, ежи, рысь, лесная кошка, волк, лисица, бурый медведь, горностай, барсук, ласка, лесная куница, норка европейская.

- Жестколистный лес. Лесная крона редкая, лес светлый. В средиземноморских территориях обитают мангусты, генетты, шакалы, дикобразы, дикие кролики и др. Самые распространенные виды птиц – славка, пересмешка, синий дрозд. Из пресмыкающихся обитают некоторые виды ящериц и хамелеоны.

- Субтропический лес. Для фауны характерно наличие видов тропического и умеренного пояса. Животный мир разнообразен, однако сильно пострадал в результате антропогенной деятельности. Здесь обитают: горный барон муфлон, лани, благородный олень, бородатый козел, шакал, лисица, хорек, выдра.

- Экваториальный лес. Характеризуется большим биоразнообразием. Животный мир представлен такими представителями, как: тапиры, пекари, носороги, бегемоты, белки, обезьяны, летяги, ленивцы и др. Много дятлов, попугаев, гоацинов, туканов. Пресмыкающиеся – хамелеоны, игуаны, гекконы, агамы, древесные змеи.

Степь и лесостепь. Пустыня и полупустыня

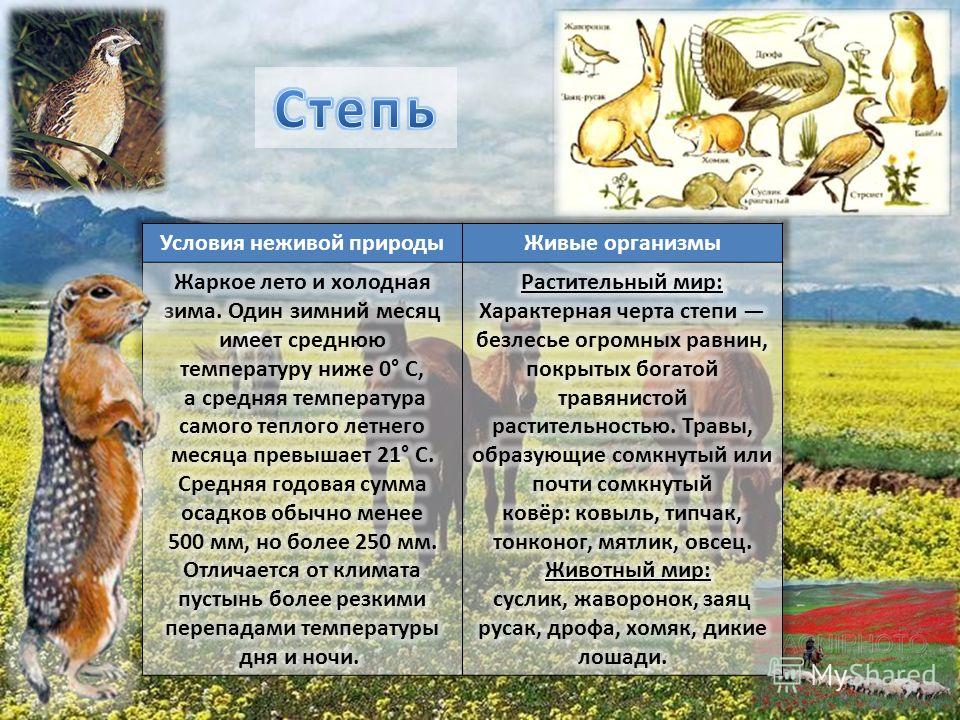

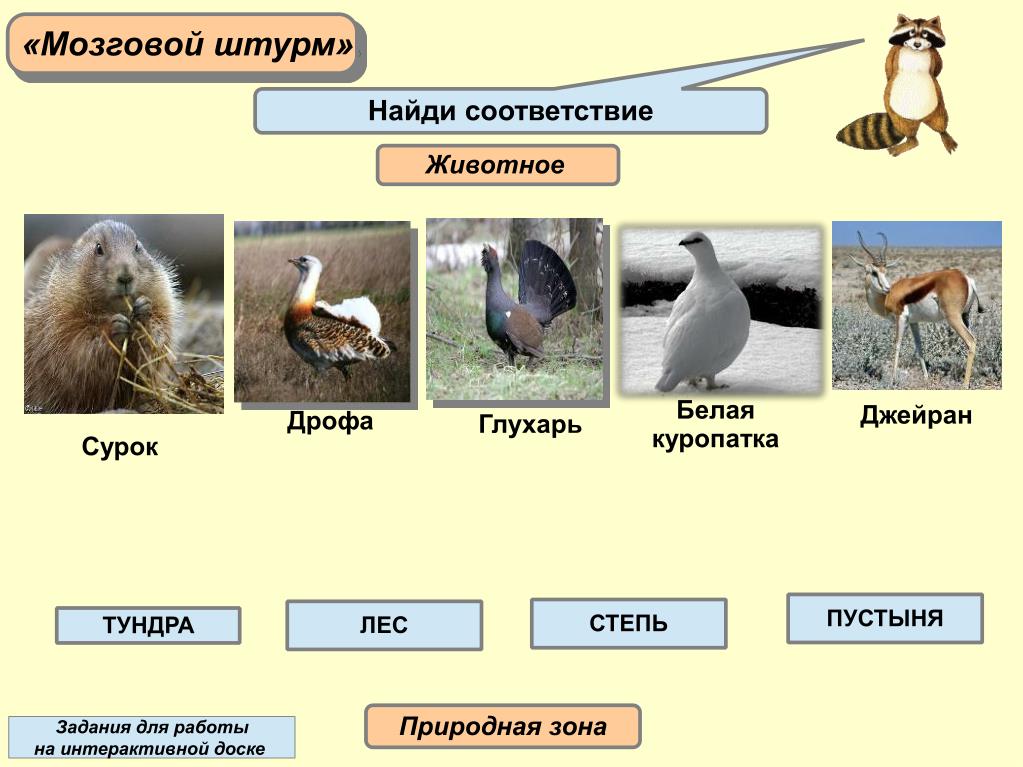

В степи и лесостепи нет характерных исключительно для этой природной зоны представителей животного мира. Типичны степные виды (дрофа, сурок, суслик и др.), которые сочетаются и сосуществуют с типично лесными представителями (лось, куница, белка). При движении на север меняется видовой состав от степного к лесному.

Рисунок 2. Животный мир степей. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Среди животных пустынь и полупустынь особенно многочисленны грызуны (сурикаты, суслики, тушканчики, полевки, песчанки, хомячки), копытные (муфлон, антилопы, кулан, безоаровый козел и др.0, мелкие хищники (полосатая гиена, шакал, степная кошка, каракал, лисица-фенек и др. ).

).

Физическая география — Природные зоны России

1. Природная (широтная) зональность.

2. Высотная поясность.

3. Природные зоны.

Природная (широтная) зональность

Основоположником учения о природной зональности является В.В. Докучаев. Его учение было продолжено в трудах Л.С. Берга, А.А. Григорьева, Н.А. Солнцева, А.А. Гвоздецкого, А.Г. Исаченко, Ф.Н. Милькова, Г.Ф. Морозова и др.

Начиная с неогена, на равнинах России существовали широтные зоны, почти аналогичные современным, отсутствовали в связи с более теплым климатом арктические пустыни и тундры. К четвертичному периоду произошло некоторое изменение зон. Это было вызвано активными неотектоническими движениями, похолоданием климата и образованием ледников. Природные зоны сместились к югу, стали формироваться арктические пустыни и тундры, в горах – альпийский тундровый и нивальный пояса. За весь четвертичный период границы зон смещались несколько раз. Современные природные зоны простираются главным образом с запада на восток.

Высотная поясность

Высотная поясность гор довольно многообразна. Она тесно связана с широтными зонами. С высотой меняется климат и все другие компоненты. Большую роль в изменении климата с высотой играет фактор экспозиции склонов: так, северные склоны менее освещены солнцем, поэтому они более холодные, а южные склоны более прогреты солнцем – соответственно они теплее.

Наветренные склоны гор получают больше осадков, чем подветренные, еще меньше увлажнение в замкнутых горных котловинах. Кроме того, как известно, с высотой на каждый километр вверх температура понижается примерно на 6 градусов. С высотой происходит и некоторое увеличение количества осадков. С подъемом вверх падает атмосферное давление, а солнечная инсоляция растет. Таким образом, в горах формируются высотные пояса (вертикальная высотная зональность). Формирование типов высотной поясности горных систем определяют следующие факторы: географическое положение горной системы, абсолютная высота горной системы, рельеф горных систем (орографический рисунок, степень расчлененности), климат, экспозиции склонов.

Природные зоны

Арктические пустыни (полярные пустыни) охватывают острова в Северном Ледовитом океане и крайний север Сибири (побережье). Главным элементом ландшафта являются снега и ледники. Круглый год господствуют арктические воздушные массы. Радиационный баланс менее 10 ккал/см2. Зимой долгая полярная ночь. Средние температуры июля +1 + 5оС, а января – от -20оС на западе до -40оС на востоке зоны. Относительная влажность воздуха очень велика – в среднем 85%. Осадков выпадает от 400 мм на западе до 150 мм на востоке, все осадки выпадают в твердом виде, что способствует развитию оледенения на западных островах. Почвообразовательный процесс протекает в маломощном деятельном слое и большую часть года подавляется отрицательными температурами. Почвы преобладают арктические пустынные (полярно-пустынные). На приморских участках полярно-пустынные солончаковые почвы. Арктические почвы маломощны, бедны гумусом (менее 1,5%), генетические горизонты развиты очень слабо. В зоне арктических пустынь нет болот, мало озер, на поверхности почвы могут образовываться солевые пятна. В связи с коротким и холодным летом сезон вегетации длится менее 1 месяца. Запасы биомассы ничтожно малы – 15-20 ц/га. Растительный покров крайне разрежен, низкоросл и беден видовым составом. Доминируют лишайники, мхи, водоросли. Растения тяготеют к местам, защищенным от ветра. Преобладают накипные лишайники, гипновые мхи, к югу появляются сфагновые мхи. Из высших растений представлены камнеломка, полярный мак, крупка, ледяной лютик, арктическая щучка, мятлик и др. Злаки образуют подушкообразные формы. Фауна тоже бедна видами. Обитает белый медведь, песец, на островах тюлени и моржи, лемминг, полярная сова, летом появляется много морских птиц: чайки, крачки, глупыши, гаги, люрики, кайры, тупики и др. На островах в Баренцевом и Чукотском морях они устраивают птичьи базары.

В зоне арктических пустынь нет болот, мало озер, на поверхности почвы могут образовываться солевые пятна. В связи с коротким и холодным летом сезон вегетации длится менее 1 месяца. Запасы биомассы ничтожно малы – 15-20 ц/га. Растительный покров крайне разрежен, низкоросл и беден видовым составом. Доминируют лишайники, мхи, водоросли. Растения тяготеют к местам, защищенным от ветра. Преобладают накипные лишайники, гипновые мхи, к югу появляются сфагновые мхи. Из высших растений представлены камнеломка, полярный мак, крупка, ледяной лютик, арктическая щучка, мятлик и др. Злаки образуют подушкообразные формы. Фауна тоже бедна видами. Обитает белый медведь, песец, на островах тюлени и моржи, лемминг, полярная сова, летом появляется много морских птиц: чайки, крачки, глупыши, гаги, люрики, кайры, тупики и др. На островах в Баренцевом и Чукотском морях они устраивают птичьи базары.

Зона тундр расположена вдоль побережья Северного Ледовитого океана, южная граница тундр проходит почти везде значительно севернее полярного круга. На побережье тундры развит молодой равнинный рельеф, обусловленный морскими трансгрессиями и деятельностью рек. Южнее эта равнина нарушается моренными холмами и грядами и останцовыми возвышенностями и горами (Урал, горы Бырранга, горы Северо-Восточной Сибири). В формировании морфоскульптурного рельефа ведущее значение имеет многолетняя мерзлота. Здесь распространены полигональные пятна (медальоны), солифлюкция, термокарст. Климат тундры очень холодный, характерны сильные ветра, большая облачность. Радиационный баланс около 15ккал/см2. Зимой длинная полярная ночь, а летом такой же по продолжительности полярный день. Солнце уходит за горизонт в декабре и появляется только к началу февраля. В первых числах апреля начинаются белые ночи, а со второй половины мая и до конца июля солнце вовсе не заходит. Солнце стоит невысоко над горизонтом, ночью чуть выше горизонта. Поэтому, несмотря на обилие света, летом тепла в тундре недостаточно, к тому же много тепла расходуется на таяние снега, многолетней мерзлоты и прогрев арктического воздуха.

На побережье тундры развит молодой равнинный рельеф, обусловленный морскими трансгрессиями и деятельностью рек. Южнее эта равнина нарушается моренными холмами и грядами и останцовыми возвышенностями и горами (Урал, горы Бырранга, горы Северо-Восточной Сибири). В формировании морфоскульптурного рельефа ведущее значение имеет многолетняя мерзлота. Здесь распространены полигональные пятна (медальоны), солифлюкция, термокарст. Климат тундры очень холодный, характерны сильные ветра, большая облачность. Радиационный баланс около 15ккал/см2. Зимой длинная полярная ночь, а летом такой же по продолжительности полярный день. Солнце уходит за горизонт в декабре и появляется только к началу февраля. В первых числах апреля начинаются белые ночи, а со второй половины мая и до конца июля солнце вовсе не заходит. Солнце стоит невысоко над горизонтом, ночью чуть выше горизонта. Поэтому, несмотря на обилие света, летом тепла в тундре недостаточно, к тому же много тепла расходуется на таяние снега, многолетней мерзлоты и прогрев арктического воздуха. Летом средние температуры воздуха от +5оС на севере до +10оС на юге зоны. Зимой морозы длятся от 7 до 9 месяцев. Средняя температура января от -10оС на Кольском полуострове до -40оС в Северо-Восточной Сибири. Снежный покров на равнинах невелик и почва сильно промерзает, поддерживая тем самым многолетнюю мерзлоту. Осадков выпадает от 500 мм на западе до 200 мм на востоке. Большая их часть приходится на короткое лето (июль-август). Климат тундры заметно изменяется с запада на восток. На западе на климат влияет Атлантика, которая смягчает зиму и приносит обилие осадков. К востоку увеличивается континентальность, поэтому на Кольском полуострове климат субарктический морской, а восточнее – континентальный. Восточнее Колымы континентальный климат становится несколько мягче – сказывается влияние Тихого океана. Для тундр характерны мерзлота, обилие болот и озер термокарстового и моренного происхождения. Почвы преобладают тундрово-глеевые. Они маломощные, гумуса содержат мало (2-3%), реакция почвенного раствора кислая.

Летом средние температуры воздуха от +5оС на севере до +10оС на юге зоны. Зимой морозы длятся от 7 до 9 месяцев. Средняя температура января от -10оС на Кольском полуострове до -40оС в Северо-Восточной Сибири. Снежный покров на равнинах невелик и почва сильно промерзает, поддерживая тем самым многолетнюю мерзлоту. Осадков выпадает от 500 мм на западе до 200 мм на востоке. Большая их часть приходится на короткое лето (июль-август). Климат тундры заметно изменяется с запада на восток. На западе на климат влияет Атлантика, которая смягчает зиму и приносит обилие осадков. К востоку увеличивается континентальность, поэтому на Кольском полуострове климат субарктический морской, а восточнее – континентальный. Восточнее Колымы континентальный климат становится несколько мягче – сказывается влияние Тихого океана. Для тундр характерны мерзлота, обилие болот и озер термокарстового и моренного происхождения. Почвы преобладают тундрово-глеевые. Они маломощные, гумуса содержат мало (2-3%), реакция почвенного раствора кислая. Почвообразующие процессы большую часть года скованы низкими температурами. Характерно избыточное увлажнение (k > 1). Период вегетации 1-1,5 месяца. Запасы биомассы от 50 до 150 ц/га. Растительный покров низкорослый и не везде сплошной. Преобладают мхи, лишайники, из цветковых – полярный мак, пушица, камнеломка, некоторые злаки и осоки, а также багульник, голубика, клюква, морошка и др. На юге тундр появляются кустарники из карликовой березы и полярной ивы. Растения часто имеют подушкообразные и стелющиеся формы. Животный мир небогат, здесь обитают лемминг, песец, ласка, северный олень, заяц-беляк, волк, полярная сова, белая куропатка (в горах Северо-Восточной Сибири еще и пищуха, черный сурок, длиннохвостый суслик). На лето в тундру прилетает много птиц, преимущественно водоплавающих (утки, гуси, лебеди, гагары, казарки и др.), а так же рогатый жаворонок, чечетки, сапсан и др.

Почвообразующие процессы большую часть года скованы низкими температурами. Характерно избыточное увлажнение (k > 1). Период вегетации 1-1,5 месяца. Запасы биомассы от 50 до 150 ц/га. Растительный покров низкорослый и не везде сплошной. Преобладают мхи, лишайники, из цветковых – полярный мак, пушица, камнеломка, некоторые злаки и осоки, а также багульник, голубика, клюква, морошка и др. На юге тундр появляются кустарники из карликовой березы и полярной ивы. Растения часто имеют подушкообразные и стелющиеся формы. Животный мир небогат, здесь обитают лемминг, песец, ласка, северный олень, заяц-беляк, волк, полярная сова, белая куропатка (в горах Северо-Восточной Сибири еще и пищуха, черный сурок, длиннохвостый суслик). На лето в тундру прилетает много птиц, преимущественно водоплавающих (утки, гуси, лебеди, гагары, казарки и др.), а так же рогатый жаворонок, чечетки, сапсан и др.

Тундру подразделяют на три подзоны: арктическую тундру (на крайнем севере зоны), типичную тундру (от острова Вайгач до Колымы) и южную тундру.

Зона лесотундры простирается к югу от тундры. На европейской территории её протяженность с севера на юг невелика, и за пределы полярного круга она не выходит. В Сибири ширина лесотундровой полосы (зоны) достигает 200-300 км, и местами она выходит южнее полярного круга. Лесотундра простирается по ледниковым и аллювиально-озерным равнинам, в северо-восточной Сибири – по горам. Климат субарктический, годовой радиационный баланс более 20 ккал/см2, лето более теплое и продолжительное, чем в тундре, средние июльские температуры +10о +14оС. Зимой в европейской части температура в среднем от -10оС на Кольском полуострове до -20оС в Предуралье и -30о -40оС на территории Сибири. Осадков от 550 мм на западе до 350 мм на востоке. Увлажнение избыточное (k >1). Многолетняя мерзлота в восточно-европейской лесотундре прерывистая, в Сибири – сплошная. Характерны солифлюкция, термокарст, механическое выветривание. Почвы тундрово-глеевые, глеево-подзолистые, мерзлотно-таежные. Почвы все кислые с низким содержанием гумуса. Биомасса увеличивается от 300 до 500 ц/га. Период вегетации 2,5-3 месяца. В растительном покрове лесотундры типично тундровые сообщества сочетаются с единичными деревьями, островками разреженных лесов и тундровыми кустарниками. Высота деревьев 5-7 метров. Характерны флагообразные формы, тонкие стволы, разрастание нижних ветвей. В европейской лесотундре доминируют береза и ель, в азиатской – лиственницы сибирская и даурская. По долинам рек деревья образуют настоящие леса. В наземном покрове – тундровая растительность: мхи, лишайники и т.п. По склонам речных долин развивается луговая растительность из лютиков, валерьяны, злаковых и ягодников (морошка, брусника, голубика и др.). Животный мир богаче, чем в тундре. К типично тундровым добавляются обитатели тайги: бурый медведь, росомаха, лось, белка, из птиц – глухарь, рябчик и др. Из беспозвоночных, как и в тундре, много кровососущих насекомых.

Биомасса увеличивается от 300 до 500 ц/га. Период вегетации 2,5-3 месяца. В растительном покрове лесотундры типично тундровые сообщества сочетаются с единичными деревьями, островками разреженных лесов и тундровыми кустарниками. Высота деревьев 5-7 метров. Характерны флагообразные формы, тонкие стволы, разрастание нижних ветвей. В европейской лесотундре доминируют береза и ель, в азиатской – лиственницы сибирская и даурская. По долинам рек деревья образуют настоящие леса. В наземном покрове – тундровая растительность: мхи, лишайники и т.п. По склонам речных долин развивается луговая растительность из лютиков, валерьяны, злаковых и ягодников (морошка, брусника, голубика и др.). Животный мир богаче, чем в тундре. К типично тундровым добавляются обитатели тайги: бурый медведь, росомаха, лось, белка, из птиц – глухарь, рябчик и др. Из беспозвоночных, как и в тундре, много кровососущих насекомых.

В северных зонах России созданы заповедники: Кандалакшский (занимает Айновы острова и семь островов у побережья Кольского полуострова), заповедник на о. Врангель, Таймырский, Усть-Ленский и Большой Арктический заповедники.

Врангель, Таймырский, Усть-Ленский и Большой Арктический заповедники.

Зона тайги среди зон России занимает наибольшую площадь: от западных границ страны до Тихого океана. На европейской территории России тайга на юге граничит с зоной смешанных лесов, ближе к Уралу – с лесостепной зоной. В Западной Сибири к югу от тайги лесостепь из мелколиственных пород (березы и осины). В Средней Сибири тайга доходит до южных границ России, смыкаясь с горнотаежными лесами и лесостепью. На крайнем юге Дальнего Востока тайга граничит с хвойно-широколиственными лесами. Рельеф преобладает равнинный, но значительную часть зоны, особенно на востоке, занимают горы: Урал, горы юга Сибири, Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока (горная тайга). В Сибири широко распространены криогенные формы рельефа: термокарст, солифлюкция и т.п. Для европейской части характерны моренные формы рельефа, а также формы, обусловленные деятельностью текущей воды и склоновыми процессами. Климат в тайге умеренный, но на севере зоны субарктический.

Радиационный баланс от 25 ккал/см2 на севере до 35 ккал/см2 на юге зоны. Континентальность климата нарастает с запада на восток, поэтому средняя январские температуры изменяются от -12оС на западе до -40оС в Якутии. Средняя температура июля меняется от +12оС на севере до +20оС на юге зоны. Годовое количество осадков от 700-600 мм на западе до 350 мм в Центральной Якутии, а на Тихоокеанском побережье возрастает до 900 мм. Безморозный период длится от 5 месяцев на юго-западе до 2,5 месяцев на северо-востоке зоны. Снежный покров лежит от 120 дней на юго-западе до 250 на северо-востоке. Коэффициент увлажнения больше 1, но в Средней Сибири (Якутии) k ≤1. Именно в зоне тайги берут начало многие равнинные реки России: Волга, Северная Двина, Вятка, Кама, Пур, Таз, Лена, Вилюй и др. Крупнейшие реки – Обь, Енисей, Лена – пересекают тайгу с севера на юг. Почвы в тайге преобладают подзолистые, в районах многолетней мерзлоты (в Сибири) – мерзлотно-таежные. Для подзолистых почв характерен промывной режим, местами (особенно в Западной Сибири) имеется заболачивание (болотно-подзолистые почвы). На севере зоны существуют глеево-подзолистые почвы. В южной тайге, где хорошо развит травянистый покров, на подзолообразование накладывается дерновый процесс, что ведет к увеличению гумуса. В целом почвы тайги содержат мало гумуса, реакция почвенного раствора кислая. Запасы биомассы сильно варьируются с севера на юг, а также в зависимости от локальных условий рельефа – от 1000 ц /га в северной тайге до 3000 ц /га в южной (до 80% биомассы содержится в стволовой древесине). Биологический круговорот по сравнению с биологическим круговоротом лесотундры протекает активнее, но по сравнению с биологическим круговоротом широколиственных лесов заметно ослаблен. В функционировании таежных геосистем особенно активную роль играет лесная растительность.

На севере зоны существуют глеево-подзолистые почвы. В южной тайге, где хорошо развит травянистый покров, на подзолообразование накладывается дерновый процесс, что ведет к увеличению гумуса. В целом почвы тайги содержат мало гумуса, реакция почвенного раствора кислая. Запасы биомассы сильно варьируются с севера на юг, а также в зависимости от локальных условий рельефа – от 1000 ц /га в северной тайге до 3000 ц /га в южной (до 80% биомассы содержится в стволовой древесине). Биологический круговорот по сравнению с биологическим круговоротом лесотундры протекает активнее, но по сравнению с биологическим круговоротом широколиственных лесов заметно ослаблен. В функционировании таежных геосистем особенно активную роль играет лесная растительность.

Флористический состав тайги сравнительно небогат, здесь преобладают монодоминантные сообщества. В западной части тайги до Енисея распространены темнохвойные леса из ели и пихты, в Западной Сибири – с примесью кедра (кедровой сосны). На севере Западной Сибири добавляется лиственница. К востоку от Енисея тайга преимущественно светлохвойная, из лиственницы, на юге – с примесью сосны. На побережье Тихого океана флористический состав тайги более разнообразен: здесь господствуют аянская ель, белокорая пихта, сахалинская пихта, корейский кедр, даурская лиственница. Широко, особенно в европейской части на бедных почвах, представлена сосна. На вырубках и гарях в тайге произрастают мелколиственные породы – береза и осина, а по долинам рек – ольха и ива. Структура хвойных лесов проста. Подлесок и кустарниковый ярус слабо развиты из-за слабой освещенности под пологом леса. Произрастают рябина, можжевельник, волчье лыко, шиповник, малина и др. В травяно-кустарничковым ярусе доминируют кислица, майник, седмичник, грушанки, линнея, голубика, черника, земляника, брусника, различные мхи и лишайники. В лиственничных лесах гораздо светлее, поэтому подлесок и напочвенный ярус растительности здесь развит лучше, чем в темнохвойной тайге. Из кустарников характерны рододендрон, кедровый стланик, ерник, ивы.

К востоку от Енисея тайга преимущественно светлохвойная, из лиственницы, на юге – с примесью сосны. На побережье Тихого океана флористический состав тайги более разнообразен: здесь господствуют аянская ель, белокорая пихта, сахалинская пихта, корейский кедр, даурская лиственница. Широко, особенно в европейской части на бедных почвах, представлена сосна. На вырубках и гарях в тайге произрастают мелколиственные породы – береза и осина, а по долинам рек – ольха и ива. Структура хвойных лесов проста. Подлесок и кустарниковый ярус слабо развиты из-за слабой освещенности под пологом леса. Произрастают рябина, можжевельник, волчье лыко, шиповник, малина и др. В травяно-кустарничковым ярусе доминируют кислица, майник, седмичник, грушанки, линнея, голубика, черника, земляника, брусника, различные мхи и лишайники. В лиственничных лесах гораздо светлее, поэтому подлесок и напочвенный ярус растительности здесь развит лучше, чем в темнохвойной тайге. Из кустарников характерны рододендрон, кедровый стланик, ерник, ивы. Кустарничковый ярус представлен багульником, толокнянкой, голубикой, брусникой, вороникой, черникой и т.д. Произрастают также вейник, щучка, осоки, различные лишайники и мхи. В тайге из-за большого количества болот широко распространена болотная растительность. Для жизни животных тайга более благоприятна, чем субарктика. Здесь больше кормов и укрытий, поэтому больше оседлых животных. В тайге обитает до 90 видов млекопитающих. Многие из них характерны для всех лесных зон и даже соседних зон с лесами. Это бурый медведь, волк, рысь, лисица, барсук, горностай, ласка, выдра, бобр, белка, заяц-беляк, землеройки, летяга, лось. Из типично таежных представителей – росомаха (хотя обитает и в лесотундре), бурундук, соболь, красная полевка, лесной лемминг, в восточносибирской тайге ещё добавляются кабарга, снежный баран (в горах), колонок, длиннохвостый суслик, черношапочный сурок. В хвойных лесах европейской части страны обитают европейская норка, лесная куница, черный хорь, на юг зоны стали проникать кабан, еж, крот.

Кустарничковый ярус представлен багульником, толокнянкой, голубикой, брусникой, вороникой, черникой и т.д. Произрастают также вейник, щучка, осоки, различные лишайники и мхи. В тайге из-за большого количества болот широко распространена болотная растительность. Для жизни животных тайга более благоприятна, чем субарктика. Здесь больше кормов и укрытий, поэтому больше оседлых животных. В тайге обитает до 90 видов млекопитающих. Многие из них характерны для всех лесных зон и даже соседних зон с лесами. Это бурый медведь, волк, рысь, лисица, барсук, горностай, ласка, выдра, бобр, белка, заяц-беляк, землеройки, летяга, лось. Из типично таежных представителей – росомаха (хотя обитает и в лесотундре), бурундук, соболь, красная полевка, лесной лемминг, в восточносибирской тайге ещё добавляются кабарга, снежный баран (в горах), колонок, длиннохвостый суслик, черношапочный сурок. В хвойных лесах европейской части страны обитают европейская норка, лесная куница, черный хорь, на юг зоны стали проникать кабан, еж, крот. К Уралу появляются сибирские виды – бурундук, соболь, северный олень (преимущественно зимой). Из таежных птиц в европейской тайге известно менее 30 видов, в Западной Сибири – более 30, в Восточной Сибири – около 50. Преобладают птицы, ведущие древесный образ жизни. Характерны дятлы, клесты, кедровка, кукша, щур, вьюрки, снегири, свиристели, синицы, корольки, рябчики, глухарь, тетерев, вороны, совы и др. В отличие от тундры есть некоторые пресмыкающиеся – гадюка, уж, ящерица, есть и земноводные. Беспозвоночных в тайге больше, чем в тундре, но заметно меньше, чем в подтайге (в смешанных лесах). Широко распространены кровососущие насекомые, много вредителей – сосновый и кедровый шелкопряды, бабочка — монашенка, листовертка и др. Важную роль в биологическом круговороте играют почвенные беспозвоночные (сапрофаги). Тайга в широтном направлении подразделяется на три подзоны: северную, среднюю и южную тайгу.

К Уралу появляются сибирские виды – бурундук, соболь, северный олень (преимущественно зимой). Из таежных птиц в европейской тайге известно менее 30 видов, в Западной Сибири – более 30, в Восточной Сибири – около 50. Преобладают птицы, ведущие древесный образ жизни. Характерны дятлы, клесты, кедровка, кукша, щур, вьюрки, снегири, свиристели, синицы, корольки, рябчики, глухарь, тетерев, вороны, совы и др. В отличие от тундры есть некоторые пресмыкающиеся – гадюка, уж, ящерица, есть и земноводные. Беспозвоночных в тайге больше, чем в тундре, но заметно меньше, чем в подтайге (в смешанных лесах). Широко распространены кровососущие насекомые, много вредителей – сосновый и кедровый шелкопряды, бабочка — монашенка, листовертка и др. Важную роль в биологическом круговороте играют почвенные беспозвоночные (сапрофаги). Тайга в широтном направлении подразделяется на три подзоны: северную, среднюю и южную тайгу.

Зона смешанных лесов (суббореальные леса) формирует так называемые подтаежные ландшафты. Подтайга образует на Восточно-Европейской (Русской) равнине и на юге Дальнего Востока переходную зону от тайги к широколиственным лесам. На Русской равнине смешанные леса занимают ареал в виде треугольника, который от Балтики и западных границ России сужается к Уралу, проходя южной своей границей через Нижний Новгород. Вновь смешанные леса появляются только на юге Дальнего Востока – в Приморье и на юго-западе Сахалина. На европейской территории России рельеф в пределах зоны равнинный, на Дальнем Востоке равнинно-горный. Климат на Русской равнине умеренно-континентальный, на Дальнем Востоке умеренный муссонный. Радиационный баланс 35-40 ккал/см2. Лето заметно теплее и продолжительнее, чем в тайге. Теплее и короче зимний период. Увлажнение достаточное и даже избыточное на западе зоны и на Дальнем Востоке. Коэффициент увлажнения больше 1. В восточноевропейских смешанных лесах осадков выпадает 800-600мм, средняя июльская температура +18о +19оС, а средняя температура января от -6оС на западе до -16оС в Предуралье.

Подтайга образует на Восточно-Европейской (Русской) равнине и на юге Дальнего Востока переходную зону от тайги к широколиственным лесам. На Русской равнине смешанные леса занимают ареал в виде треугольника, который от Балтики и западных границ России сужается к Уралу, проходя южной своей границей через Нижний Новгород. Вновь смешанные леса появляются только на юге Дальнего Востока – в Приморье и на юго-западе Сахалина. На европейской территории России рельеф в пределах зоны равнинный, на Дальнем Востоке равнинно-горный. Климат на Русской равнине умеренно-континентальный, на Дальнем Востоке умеренный муссонный. Радиационный баланс 35-40 ккал/см2. Лето заметно теплее и продолжительнее, чем в тайге. Теплее и короче зимний период. Увлажнение достаточное и даже избыточное на западе зоны и на Дальнем Востоке. Коэффициент увлажнения больше 1. В восточноевропейских смешанных лесах осадков выпадает 800-600мм, средняя июльская температура +18о +19оС, а средняя температура января от -6оС на западе до -16оС в Предуралье. Летом может наблюдаться недостаток атмосферного увлажнения. Речная сеть в зоне смешанных лесов хорошо развита, и реки многоводны, есть озера и болота. Почвы дерново-подзолистые, гумусовый горизонт маломощный, хотя гумуса эти почвы содержат несколько больше, чем почвы тайги. К Уралу усиливается степень оподзоленности. Режим промывной, реакция почвенного раствора кислая. Деятельность почвенной фауны и микроорганизмов здесь выше, чем в тайге, поэтому опад, в котором присутствует много листвы, разлагается быстрее.

Летом может наблюдаться недостаток атмосферного увлажнения. Речная сеть в зоне смешанных лесов хорошо развита, и реки многоводны, есть озера и болота. Почвы дерново-подзолистые, гумусовый горизонт маломощный, хотя гумуса эти почвы содержат несколько больше, чем почвы тайги. К Уралу усиливается степень оподзоленности. Режим промывной, реакция почвенного раствора кислая. Деятельность почвенной фауны и микроорганизмов здесь выше, чем в тайге, поэтому опад, в котором присутствует много листвы, разлагается быстрее.

Для растительного покрова смешанных лесов характерны хвойные и широколиственные породы: ель и сосна – в верхнем ярусе, ниже – дуб, липа, клен, вяз. В подлесье лещина, бересклет, рябина, жимолость и др. В травяно-кустарничковом ярусе – черника, брусника, земляника, различные травы, характерные как для тайги, так и для зоны широколиственных лесов. На песках доминируют чистые сосняки. В результате хозяйственной деятельности человека на больших площадях эти леса замещены мелколиственными (из березы, осины) или культурными насаждениями (преимущественно из сосны). Значительная часть зоны вовлечена в сельскохозяйственный оборот. Запасы биомассы 3000-4000 ц/га. Для животных условия жизни в смешанных лесах благоприятнее, чем в таежных. Здесь наряду со многими видами, общими с видами тайги, появляются представители широколиственных лесов – благородный олень, косуля, кабан, сони, выхухоль, желтогорлая мышь и др. Много птиц, в том числе семянаядных и насекомоядных, но зимой их видовой состав резко сокращается. Осёдлыми являются дятлы, синицы, поползень, сойка, дрозды, вороны, сороки, совы и др. Летом появляются зяблики, пеночки, мухоловки, иволга, певчий дрозд, славки и многие другие. По сравнению с тайгой больше становится земноводных и пресмыкающихся, богаче фауна беспозвоночных.

Значительная часть зоны вовлечена в сельскохозяйственный оборот. Запасы биомассы 3000-4000 ц/га. Для животных условия жизни в смешанных лесах благоприятнее, чем в таежных. Здесь наряду со многими видами, общими с видами тайги, появляются представители широколиственных лесов – благородный олень, косуля, кабан, сони, выхухоль, желтогорлая мышь и др. Много птиц, в том числе семянаядных и насекомоядных, но зимой их видовой состав резко сокращается. Осёдлыми являются дятлы, синицы, поползень, сойка, дрозды, вороны, сороки, совы и др. Летом появляются зяблики, пеночки, мухоловки, иволга, певчий дрозд, славки и многие другие. По сравнению с тайгой больше становится земноводных и пресмыкающихся, богаче фауна беспозвоночных.

Дальневосточные смешанные леса заметно отличаются от европейских лесов, в первую очередь климатическими условиями. Муссонный режим обусловливает резкую смену сезонов – влажного и относительно прохладного лета и малоснежной суровой зимы. Осадков выпадает до 900 мм в год, но с продвижением вглубь континента их количество быстро убывает. Вдали от побережья в летне-осенний сезон выпадает по 100 мм и более в месяц, а зимой и весной по 3-5 мм. Средние температуры июля +19оС, а января -15о -20о С. Почвы бурые лесные, но нередко оподзолённые и глеевые. На равнинах широко развито заболачивание. Существенно отличаются эти леса от европейских лесов флорой и фауной, которые богаче и разнообразнее, есть здесь и эндемики. Характерными породами этих смешанных лесов данного региона являются: аянская ель, пихта белокорая, пихта майра, пихта сахалинская, корейский кедр, даурская лиственница, тис, монгольский дуб, липа амурская, амурский бархат, листопадная магнолия, мелколиственный клен, березы – белая, даурская и вязолистная, ясень, ильм и др. Хорошо развит подлесок из курильского бамбука, лещины, даурского рододендрона, маньчжурского ореха, ивняка, актинидии, аралии и др. В травянистом покрове различные травы: вейник, осоки, папоротники, встречается женьшень, элеутерококк, есть лианы, дикий виноград, лимонник и др. Таким образом, здесь сочетаются таежные элементы флоры с субтропическими.

Вдали от побережья в летне-осенний сезон выпадает по 100 мм и более в месяц, а зимой и весной по 3-5 мм. Средние температуры июля +19оС, а января -15о -20о С. Почвы бурые лесные, но нередко оподзолённые и глеевые. На равнинах широко развито заболачивание. Существенно отличаются эти леса от европейских лесов флорой и фауной, которые богаче и разнообразнее, есть здесь и эндемики. Характерными породами этих смешанных лесов данного региона являются: аянская ель, пихта белокорая, пихта майра, пихта сахалинская, корейский кедр, даурская лиственница, тис, монгольский дуб, липа амурская, амурский бархат, листопадная магнолия, мелколиственный клен, березы – белая, даурская и вязолистная, ясень, ильм и др. Хорошо развит подлесок из курильского бамбука, лещины, даурского рододендрона, маньчжурского ореха, ивняка, актинидии, аралии и др. В травянистом покрове различные травы: вейник, осоки, папоротники, встречается женьшень, элеутерококк, есть лианы, дикий виноград, лимонник и др. Таким образом, здесь сочетаются таежные элементы флоры с субтропическими. В горах растительность меняется, леса уступают место зарослям кустарников из кедрового стланика, верещатника (рододендрон, брусника, багульник, азалия, кассиопея и др.), ещё выше горные луга. Животный мир богат и разнообразен, есть и эндемики. Наряду с представителями обычной лесной и сибирской фауны (бурый медведь, волк, лисица, барсук, росомаха, рысь, соболь, белка, заяц, бурундук, колонок, кабан, косуля и др.) обитают также южные, или субтропические, виды: амурский тигр, леопард, маньчжурский кот, куница-харза, енотовидная собака, гималайский медведь, изюбр, пятнистый олень, крот и др. Много птиц, в том числе утка-мандаринка, рыбный филин, японский журавль, ястребиный канюк, в лесах рябчики, дятлы, фазаны и др. Из пресмыкающихся – полозы Шренка и узорчатый, щитомордник, гадюки, мягкокожая черепаха и др. Много земноводных, своеобразна ихтиофауна, много насекомых, в том числе эндемичных.

В горах растительность меняется, леса уступают место зарослям кустарников из кедрового стланика, верещатника (рододендрон, брусника, багульник, азалия, кассиопея и др.), ещё выше горные луга. Животный мир богат и разнообразен, есть и эндемики. Наряду с представителями обычной лесной и сибирской фауны (бурый медведь, волк, лисица, барсук, росомаха, рысь, соболь, белка, заяц, бурундук, колонок, кабан, косуля и др.) обитают также южные, или субтропические, виды: амурский тигр, леопард, маньчжурский кот, куница-харза, енотовидная собака, гималайский медведь, изюбр, пятнистый олень, крот и др. Много птиц, в том числе утка-мандаринка, рыбный филин, японский журавль, ястребиный канюк, в лесах рябчики, дятлы, фазаны и др. Из пресмыкающихся – полозы Шренка и узорчатый, щитомордник, гадюки, мягкокожая черепаха и др. Много земноводных, своеобразна ихтиофауна, много насекомых, в том числе эндемичных.

Зона широколиственных лесов простирается по Восточно-Европейской равнине от западных границ страны и Калининградской области до Урала. Ареал этих лесов, как и смешанных, представляет собой треугольник, который сужается к востоку и сдвигается к северу. На юге зона граничит с лесостепью, и в связи со значительной вырубкой этих лесов граница между широколиственными лесами и лесостепью прослеживается нечетко. Юг зоны приобрел лесостепной облик (лесополье) и часто занят сельскохозяйственными угодьями, распахано более 60% зоны. Рельеф равнинный с чередованием возвышенностей и пониженных участков: низменные и возвышенные моренно-эрозионные равнины, лёссовые эрозионные равнины, местами зандры и карстовые плато. Климат умеренно-континентальный с более мягкой зимой и теплым летом, чем в зоне смешанных лесов. К востоку континентальность усиливается. Годовой радиационный баланс более 40 ккал/см2. Осадков выпадает от 700 мм на западе до 500 мм на востоке зоны. Коэффициент увлажнения чуть больше 1. С мая по сентябрь испаряемость превышает количество выпадающих осадков. Зимой снежный покров неглубок (20-40 см) и залегает от 2 месяцев на западе до 4 на востоке.

Ареал этих лесов, как и смешанных, представляет собой треугольник, который сужается к востоку и сдвигается к северу. На юге зона граничит с лесостепью, и в связи со значительной вырубкой этих лесов граница между широколиственными лесами и лесостепью прослеживается нечетко. Юг зоны приобрел лесостепной облик (лесополье) и часто занят сельскохозяйственными угодьями, распахано более 60% зоны. Рельеф равнинный с чередованием возвышенностей и пониженных участков: низменные и возвышенные моренно-эрозионные равнины, лёссовые эрозионные равнины, местами зандры и карстовые плато. Климат умеренно-континентальный с более мягкой зимой и теплым летом, чем в зоне смешанных лесов. К востоку континентальность усиливается. Годовой радиационный баланс более 40 ккал/см2. Осадков выпадает от 700 мм на западе до 500 мм на востоке зоны. Коэффициент увлажнения чуть больше 1. С мая по сентябрь испаряемость превышает количество выпадающих осадков. Зимой снежный покров неглубок (20-40 см) и залегает от 2 месяцев на западе до 4 на востоке. Почвы серые лесные, на севере зоны они близки к дерново-подзолистым (гумуса около 3%). К югу зоны почвы темно-серые (содержание гумуса до 8%). По своим свойствам они приближаются к оподзоленным черноземам. Реакция почвенного раствора слабокислая, режим промывной, но приближается к периодически промывному. В почве содержится большое количество азота, кальция, калия и фосфора. Запасы биомассы широколиственных лесов достигают 4500-5000 ц/га.

Почвы серые лесные, на севере зоны они близки к дерново-подзолистым (гумуса около 3%). К югу зоны почвы темно-серые (содержание гумуса до 8%). По своим свойствам они приближаются к оподзоленным черноземам. Реакция почвенного раствора слабокислая, режим промывной, но приближается к периодически промывному. В почве содержится большое количество азота, кальция, калия и фосфора. Запасы биомассы широколиственных лесов достигают 4500-5000 ц/га.

Восточно-европейские леса флористически беднее западно-европейских лесов. В них доминирует дуб, относительно морозо- и засухоустойчивый. К нему добавляются липа, клен, вяз, ясень, на западе зоны может встречаться граб (в Калининградской области – бук), ясень доходит только до Волги, а липа распространена вплоть до Урала, где она является доминантом – как самая морозоустойчивая порода из широколиственных деревьев. Большие площади зоны занимают вторичные леса из березы и осины. Хорошо развит подлесок из лещины, жимолости, бересклета, крушины, рябины, дикой яблони и других кустарников. Богат травянистый покров – копытень, сныть, звездчатка, различные злаки и осоки, весной ярко цветут гусиный луг, хохлатки, медуницы и др. Животный мир сходен с фауной смешанных лесов: здесь представлены лось, кабан, благородный олень, косуля, барсук, волк, лисица, белка, горностай, европейская норка, черный хорек, сони, желтогорлая мышь, крот, еж, зайцы – беляк и русак. Много птиц, особенно летом: дятлы, синицы, дрозды, зяблик, иволга, дикий голубь, славки, соловей и др. Земноводные и пресмыкающиеся обитают те же, что и в смешанных лесах. Богаче представлены беспозвоночные. Лесные зоны сильно изменены человеком, особенно смешанные и широколиственные леса. Большие площади лесов вырублены и заменены сельскохозяйственными землями. В последнее время значительный урон лесному хозяйству наносят лесные пожары. Для сохранения типичных таежных и хвойно-широколиственных лесов в России созданы ООПТ.

Богат травянистый покров – копытень, сныть, звездчатка, различные злаки и осоки, весной ярко цветут гусиный луг, хохлатки, медуницы и др. Животный мир сходен с фауной смешанных лесов: здесь представлены лось, кабан, благородный олень, косуля, барсук, волк, лисица, белка, горностай, европейская норка, черный хорек, сони, желтогорлая мышь, крот, еж, зайцы – беляк и русак. Много птиц, особенно летом: дятлы, синицы, дрозды, зяблик, иволга, дикий голубь, славки, соловей и др. Земноводные и пресмыкающиеся обитают те же, что и в смешанных лесах. Богаче представлены беспозвоночные. Лесные зоны сильно изменены человеком, особенно смешанные и широколиственные леса. Большие площади лесов вырублены и заменены сельскохозяйственными землями. В последнее время значительный урон лесному хозяйству наносят лесные пожары. Для сохранения типичных таежных и хвойно-широколиственных лесов в России созданы ООПТ.

Наибольшее количество заповедников создано в смешанных лесах в европейской части страны и в бассейне Амура. В таежной зоне, в Вологодской области, образован Дарвинский заповедник, в Красноярском крае – Центрально-сибирский, в Карелии – Костомукшский и Кивач и т.д. В смешанных лесах, в Рязанской области, создан Окский заповедник, в Тверской области – Центрально-лесной, в Челябинской области – Ильменский, в Амурской области – Хинганский заповедник и др.

В таежной зоне, в Вологодской области, образован Дарвинский заповедник, в Красноярском крае – Центрально-сибирский, в Карелии – Костомукшский и Кивач и т.д. В смешанных лесах, в Рязанской области, создан Окский заповедник, в Тверской области – Центрально-лесной, в Челябинской области – Ильменский, в Амурской области – Хинганский заповедник и др.

Лесостепная зона – это переходная полоса между лесом и степью. Лесостепь занимает внутриматериковое положение, проходит по Восточно-Европейской равнине, Южному Уралу, Западной Сибири. В Восточной Сибири лесостепь встречается лишь в виде разорванных ареалов у Красноярска, Канска, Иркутска и в межгорных котловинах Алтая, Саян и Забайкалья. Причем по природным условиям Европейская и Сибирская лесостепь заметно различаются. На Восточно-Европейской равнине лесостепь расположена на пластово-ярусных возвышенностях – Среднерусской и Приволжской, а также Окско-Донской пластово-аккумулятивной равнине.

Рельеф подвержен овражно-балочной эрозии. Сибирская лесостепь расположена на пластовых и аккумулятивных равнинах, рельеф которых более выровненный. Здесь присутствуют суффозионные процессы. Климат умеренный, изменяется от умеренно-континентального на западе Русской равнины до континентального в Сибири. Радиационный баланс 40-45 ккал/см2 в год. Коэффициент увлажнения меньше или равен 1, осадков выпадает от 500 мм на западе до 350 мм на востоке. В этом же направлении меняется средняя январская температура, соответственно от -10оС до -20оС. Снежный покров неглубок. Лето на всей территории теплое: +20о +22оС. Летом испаряемость может в 2 раза превышать количество осадков. Реки в основном транзитные, по сравнению с лесной зоной вырастает мутность рек. Для Западной Сибири характерны суффозионные озера (степные блюдца).

Сибирская лесостепь расположена на пластовых и аккумулятивных равнинах, рельеф которых более выровненный. Здесь присутствуют суффозионные процессы. Климат умеренный, изменяется от умеренно-континентального на западе Русской равнины до континентального в Сибири. Радиационный баланс 40-45 ккал/см2 в год. Коэффициент увлажнения меньше или равен 1, осадков выпадает от 500 мм на западе до 350 мм на востоке. В этом же направлении меняется средняя январская температура, соответственно от -10оС до -20оС. Снежный покров неглубок. Лето на всей территории теплое: +20о +22оС. Летом испаряемость может в 2 раза превышать количество осадков. Реки в основном транзитные, по сравнению с лесной зоной вырастает мутность рек. Для Западной Сибири характерны суффозионные озера (степные блюдца).

Почвы в лесостепях формируются на лессовидных суглинках, иногда на аллювии. Под островками лесов образуются серые лесные почвы, а под участками лугового разнотравья – оподзоленные и выщелоченные черноземы. Местами, особенно в Сибири, могут быть засоленные почвы. Режим почв периодически- промывной. Гумуса они содержат много, в черноземах до 7-12%. Реакция нейтральна. Почвы богаты кальцием, калием, фосфором, серой и другими химическими элементами. Лесостепь представляет собой сочетание лесных островов с участками луговых степей. Запасы биомассы составляют 250-300 ц/га, и более половины её приходится на подземные органы. Для Русской равнины характерны дубравы и липняки с остепнённым травостоем, для Западной Сибири – березовые рощи (колки), для Восточной Сибири – сосновые и лиственничные боры. Луговые степи отличаются от типичных большей видовой насыщенностью, густым и высоким травостоем, в котором преобладают корневищные злаки (мятлик, ежа, кострец, вейник, тимофеевка), а также дерновинные злаки (ковыль, типчак, тонконог). Обильно представлено луговое разнотравье: лютики, подмаренник, герань, гвоздика, колокольчики, лабазник, нивяник, шалфей и многие другие. В животном мире лесные виды сочетаются со степными (специфических лесостепных форм животных не существует).

Режим почв периодически- промывной. Гумуса они содержат много, в черноземах до 7-12%. Реакция нейтральна. Почвы богаты кальцием, калием, фосфором, серой и другими химическими элементами. Лесостепь представляет собой сочетание лесных островов с участками луговых степей. Запасы биомассы составляют 250-300 ц/га, и более половины её приходится на подземные органы. Для Русской равнины характерны дубравы и липняки с остепнённым травостоем, для Западной Сибири – березовые рощи (колки), для Восточной Сибири – сосновые и лиственничные боры. Луговые степи отличаются от типичных большей видовой насыщенностью, густым и высоким травостоем, в котором преобладают корневищные злаки (мятлик, ежа, кострец, вейник, тимофеевка), а также дерновинные злаки (ковыль, типчак, тонконог). Обильно представлено луговое разнотравье: лютики, подмаренник, герань, гвоздика, колокольчики, лабазник, нивяник, шалфей и многие другие. В животном мире лесные виды сочетаются со степными (специфических лесостепных форм животных не существует). В последнее время в связи с антропогенным воздействием лесистость зоны уменьшилась, а луговые степи почти все оказались вовлеченными в сельскохозяйственный оборот. Это ведёт к резкому обеднению лесной фауны и способствует продвижению степняков на север. Там различные грызуны, степные птицы, пресмыкающиеся неплохо приспосабливаются к условиям агробиоценозов. Пахотные площади заняты в основном зерновыми культурами.

В последнее время в связи с антропогенным воздействием лесистость зоны уменьшилась, а луговые степи почти все оказались вовлеченными в сельскохозяйственный оборот. Это ведёт к резкому обеднению лесной фауны и способствует продвижению степняков на север. Там различные грызуны, степные птицы, пресмыкающиеся неплохо приспосабливаются к условиям агробиоценозов. Пахотные площади заняты в основном зерновыми культурами.

Степная зона в России занимает южные районы Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири. В горах Южной Сибири степи распространены изолированными участками: в котловинах – Кузнецкой, Минусинской, Тувинской, Алтайской, а также в Забайкалье. Степь, как и лесостепь, нигде не выходит к океану. Рельеф преобладает равнинный, но европейские и сибирские степи разделяет Южный Урал, а восточнее Алтая степи лежат в межгорных котловинах. Характерен эрозионный рельеф, в Западной Сибири – суффозионный. Климат степей на Русской равнине умеренно-континентальный, в Западной Сибири континентальный, в Восточной Сибири – резко-континентальный умеренный. Увлажнение в степи недостаточное и неустойчивое. Осадков выпадает от 450 мм на западе до 300 мм на востоке. Испаряемость превышает годовую сумму осадков (0,4

Увлажнение в степи недостаточное и неустойчивое. Осадков выпадает от 450 мм на западе до 300 мм на востоке. Испаряемость превышает годовую сумму осадков (0,4

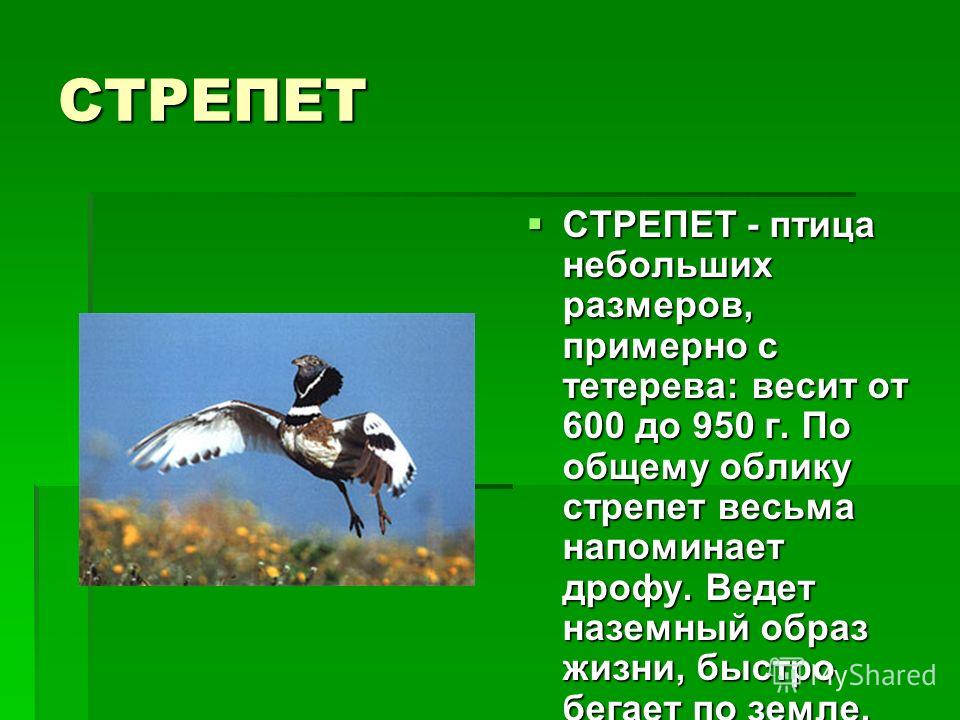

Характерная черта степей – безлесье. Лишь по долинам рек древесная растительность может проникать далеко на юг. По оврагам и балкам распространена кустарниковая растительность из спиреи, караганы, тёрна и др. Растительность сообщества степи представлена преимущественно многолетними засухо- и морозоустойчивыми травяными растениями с мощной корневой системой. Преобладают дерновинные злаки – ковыль, типчак, мятлик, житняк, тонконог. На севере зоны добавляется разнотравье из астрагалов, гвоздики, шалфея, пижмы и др. Весной вегетируют эфемероиды: луковичный мятлик, тюльпаны, ирисы и др. К югу травостой становится разреженным и низкорослым, уменьшается его видовая насыщенность, крупнодерновинные злаки сменяются мелкодернистыми, возрастает масса подземных частей. Различают три подтипа степей: северные (разнотравно-злаковые), средние (ковыльные) и южные (сухие). Для фауны степей характерны норники, что является следствием безлесья. Обитает около 90 видов млекопитающих, треть которых степные эндемики. Самая многочисленная группа – грызуны: суслики, сурки, хомяки, полевки, пищухи, пеструшки, тушканчики, слепушонок, заяц-русак и др. Из хищников – лисица-корсак, степной хорь, горностай, ласка, волк, в сибирских степях – кот-манул. Копытные сохранились лишь за Уралом, это сайгаки. Когда-то в степях обитали тарпан (дикая лошадь) и тур. Из птиц типичны серая куропатка, жаворонки, луни, степной орел, курганник, пустельга, дрофа, стрепет, вблизи озер и рек – водоплавающие птицы. Пресмыкающихся больше, чем в лесных зонах: степная гадюка, уж, прыткая ящерица, разноцветная ящурка, полозы. Беспозвоночных несколько меньше, чем в лесах. Много вредителей: саранча, клопы, тля, различные жуки и др.

Для фауны степей характерны норники, что является следствием безлесья. Обитает около 90 видов млекопитающих, треть которых степные эндемики. Самая многочисленная группа – грызуны: суслики, сурки, хомяки, полевки, пищухи, пеструшки, тушканчики, слепушонок, заяц-русак и др. Из хищников – лисица-корсак, степной хорь, горностай, ласка, волк, в сибирских степях – кот-манул. Копытные сохранились лишь за Уралом, это сайгаки. Когда-то в степях обитали тарпан (дикая лошадь) и тур. Из птиц типичны серая куропатка, жаворонки, луни, степной орел, курганник, пустельга, дрофа, стрепет, вблизи озер и рек – водоплавающие птицы. Пресмыкающихся больше, чем в лесных зонах: степная гадюка, уж, прыткая ящерица, разноцветная ящурка, полозы. Беспозвоночных несколько меньше, чем в лесах. Много вредителей: саранча, клопы, тля, различные жуки и др.

В настоящее время большая часть степей распахана. Естественная растительность сохранилась главным образом в заповедниках – Курском, Воронежском, Жигулевском, Оренбургском, заповеднике Галичья гора и др. Причем во многих из них на севере и по долинам рек сохранились островки лесов.

Причем во многих из них на севере и по долинам рек сохранились островки лесов.

Зона полупустынь и пустынь в России занимает небольшую территорию в пределах Прикаспийской низменности. Здесь преобладают полупустынные ландшафты, и только на крайнем юго-востоке начинаются настоящие евроазиатские пустыни. Рельеф представляет собой аккумулятивную низменность, лежащую ниже уровня Мирового океана. Характерны суффозионные западины.

Климат континентальный умеренный. Радиационный баланс 50-55 ккал/см2. Лето жаркое, со средней температурой июля +23о +25оС. Зима холодная, но малоснежная, средняя январская температура -10о -12оС, с сильными ветрами. Осадков выпадает около 300 мм в год, испаряемость превышает годовую сумму осадков в 2,5 раза. Коэффициент увлажнения составляет ≈ 0,2-0,3. Через полупустынную зону протекает Волга, которая при впадении в Каспий образует обширную дельту. Озера почти все соленые. Почвы преобладают светло-каштановые, они характеризуются небольшим гумусовым горизонтом и содержанием гумуса не более 3 %. Режим выпотной, реакция почвенного раствора щелочная. Большие площади занимают засоленные почвы, прежде всего солонцы. На юго-востоке в пустынной зоне встречаются небольшие участки бурых пустынных почв, среди которых есть незакрепленные пески (дюны и барханы). Запасы биомассы малы: 150-200 ц/га, причем большая её часть приходится на подземные органы. Растительный покров (кроме долины Волги) сильно разрежен и тяготеет к западинам. Преобладают полынь, типчак, тонконог, житняк, к югу увеличивается площадь солянок, появляется верблюжья колючка и эфемеры. Среди животных много грызунов: тушканчики, песчанки, мышевидные грызуны, суслики, земляной заяц. Из хищников встречаются лисица-корсак, хорёк, иногда шакал. Много пресмыкающихся, а также членистоногих.

Режим выпотной, реакция почвенного раствора щелочная. Большие площади занимают засоленные почвы, прежде всего солонцы. На юго-востоке в пустынной зоне встречаются небольшие участки бурых пустынных почв, среди которых есть незакрепленные пески (дюны и барханы). Запасы биомассы малы: 150-200 ц/га, причем большая её часть приходится на подземные органы. Растительный покров (кроме долины Волги) сильно разрежен и тяготеет к западинам. Преобладают полынь, типчак, тонконог, житняк, к югу увеличивается площадь солянок, появляется верблюжья колючка и эфемеры. Среди животных много грызунов: тушканчики, песчанки, мышевидные грызуны, суслики, земляной заяц. Из хищников встречаются лисица-корсак, хорёк, иногда шакал. Много пресмыкающихся, а также членистоногих.

Сообщение о птице дрофа, краткое описание птицы для детей школьников к уроку окружающего мира 4, 5 класса, доклад с интересными фактами о дрофе, в какой природной зоне обитает степная птица, чем питается

Мы подготовили для Вас несколько докладов на тему «Дрофа». В сообщениях подробно говорится об особенностях этой удивительной птицы, ее образе жизни, питании и местах обитания. Используйте эту информация для подготовки реферата по окружающему миру для 2-6 класса.

В сообщениях подробно говорится об особенностях этой удивительной птицы, ее образе жизни, питании и местах обитания. Используйте эту информация для подготовки реферата по окружающему миру для 2-6 класса.

Содержание:

- 1 Доклад №1

- 2 Доклад №2

- 3 Доклад №3

- 4 Доклад №4

Дрофа по своим размерам не уступает индюку. Она имеет яркое рыжевато-бурое оперение и белую грудь. На первый взгляд в её внешности нет ничего необычного, однако самец дрофы во время исполнения брачного танца имеет очень эффектный вид.

Образ жизни