Дикий северный олень

Дикий северный олень — один из самых значимых арктических видов. Роль этого парнокопытного невозможно переоценить как для нормального функционирования экосистем, так и для жизни коренных малочисленных народов Севера. У ненцев, чукчей, саамов и других народностей весь клад, еда, одежда, быт, культура напрямую связаны с северными оленями. Без них они просто не смогут существовать.

В России этот вид обитает на севере Русско-европейской равнины, в горах Урала, в сибирской тайге и на Дальнем Востоке. Он заселяет как равнинные, так и горные районы, живет в тундре, лесотундре, хвойных лесах.

Что угрожает дикому северному оленю?

К сожалению, эксперты приходят к неутешительным выводам — численность дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны. Сейчас в России обитает около 900 тысяч особей, а еще несколько десятилетий назад их было около полутора миллиона. Однако, если негативная тенденция сохранится, вскоре животных может стать в разы меньше.

Этот вид занесен в Красную книгу Республики Карелия, Красная книга Мурманской области содержит так называемую западную популяцию. Главные угрозы парнокопытным — это браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на этого грациозного зверя. Например, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из-за перепромысла. Охота проводится с нарушением существующих сроков, объемов и способов добычи.

Развитие нефтегазового сектора также угрожает существованию животных. Трубопроводы, дороги, линии электропередач, стремительно строящиеся в тундре, мешают сезонным миграциям и могут привести к полному исчезновению вида в некоторых регионах.

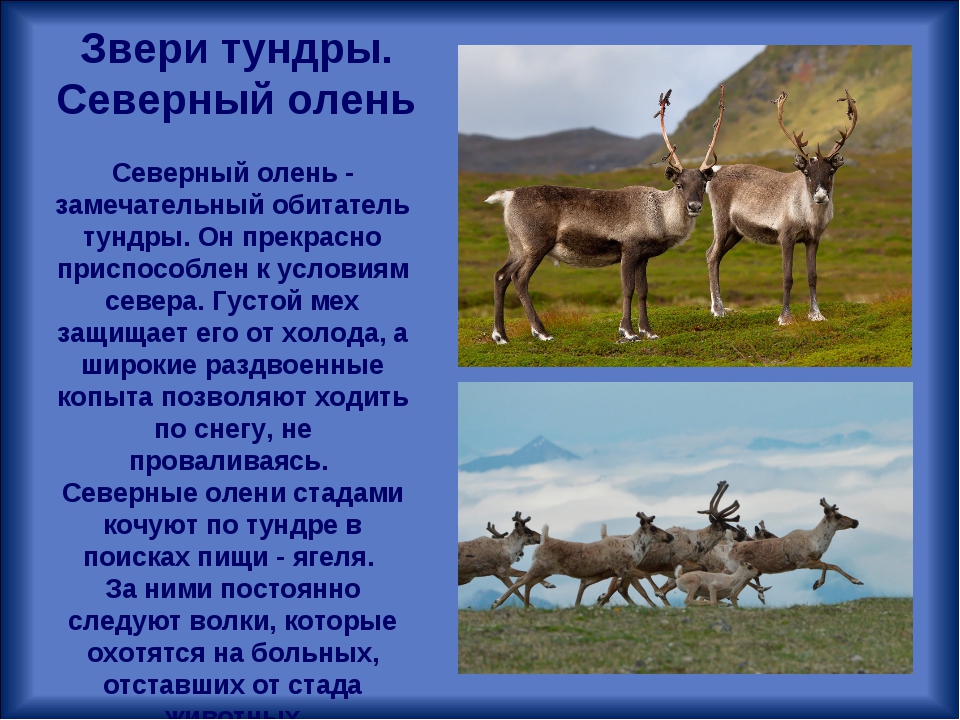

Что касается главных врагов зверя в тундре, то это волки и росомахи. Они буквально идут по пятам за стадом, нападая как на молодых, еще не окрепших особей, так и на старых животных. Волки, как правило, охотятся на них стаей, а росомахи, которые намного меньше самих оленей, могут завалить их в одиночку. Немало зверей погибает от болезней, среди которых сибирская язва, бешенство, гельминтозы различной этиологии.

Они буквально идут по пятам за стадом, нападая как на молодых, еще не окрепших особей, так и на старых животных. Волки, как правило, охотятся на них стаей, а росомахи, которые намного меньше самих оленей, могут завалить их в одиночку. Немало зверей погибает от болезней, среди которых сибирская язва, бешенство, гельминтозы различной этиологии.

Северный олень © Иван Мизин

Ирвас осенью © WWF России

Ирвас осенью © WWF РоссииКак сохранить дикого северного оленя

В ближайшее время эксперты займутся более детальной оценкой существующих угроз для каждой отдельной популяции в Российской Арктике (а их около двадцати), а уже после этого приступят к разработке совместного плана действий по снижению этих угроз.

Привлечь внимание не только властей, но и всех жителей арктических территорий к проблемам сохранения вида — еще одна задача Фонда. Именно поэтому в 2016 году в Архангельской области по инициативе WWF появился новый праздник — День северного оленя, который уже объединил тысячи северян. Он отмечается 17 февраля.

Искусственные преграды – нефте- и газопроводы, дорожная сеть, направляющие изгороди, взломка льда на Енисее для продления навигации – перекрывают пути миграций стад. Но главное – животным угрожает браконьерский промысел. На водных переправах с живых животных срезают рога для заготовки пантовой продукции.

После срезки рогов олени, как правило, гибнут. Ежегодно из популяции умирают от 80 000 до 100 000 животных. Браконьеры на снегоходах выслеживают и догоняют на льду озер животных во время их переходов, свозят в укромное место под берегом, где срезают рога, бросая головы, шкуры и внутренности.

Чтобы защитить зверей от незаконного отстрела, Всемирный фонд дикой природы совместно с органами власти и силовыми структурами проводит антибраконьерские рейды, в ходе которых зачастую обнаруживаются вопиющие факты. К сожалению, подобные преступления очень сложно доказуемы. Тем не менее, Всемирный фонд дикой природы продолжает работу и намерен привлекать внимание правительств северных регионов к варварскому отношению к редким видам.

Северный олень | Животный мир России

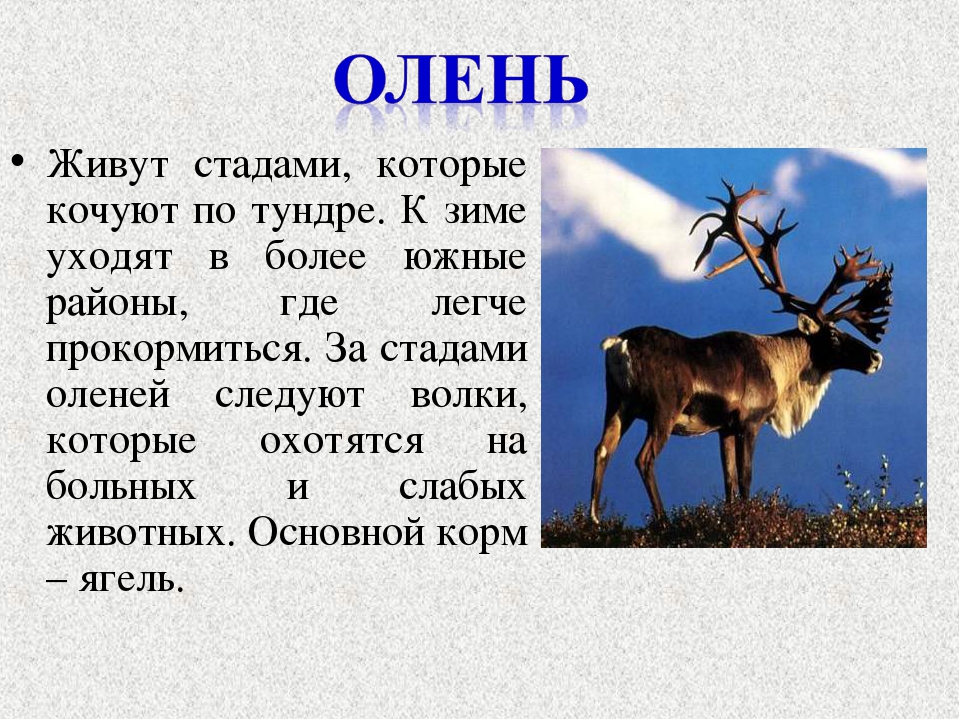

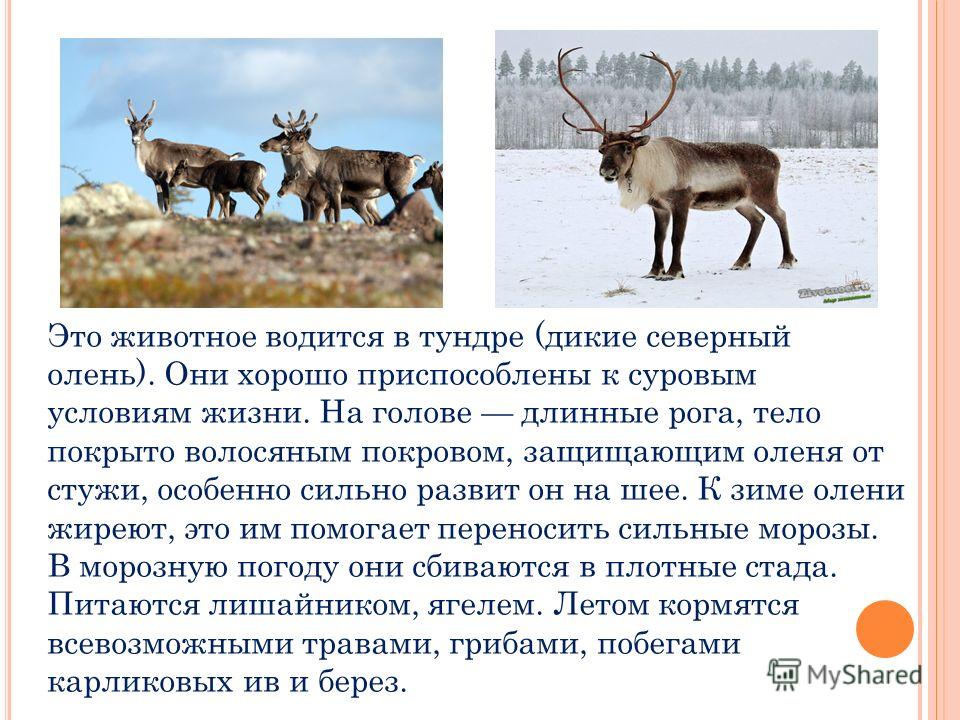

Кроме домашних северных оленей, разводимых в качестве сельскохозяйственных и транспортных животных, в тундре Крайнего Севера, на островах и особенно на полуострове Таймыр сохранилось много диких северных оленей, которые ведут кочевой образ жизни и служат объектом промысловой и спортивной охоты. В среднем длина тела тундровых оленей достигает 2 м, высота — до 1,1 м, а масса — до 100 кг.

В отличие от оленей других видов, у которых самки безроги, северные олени (как самцы, так и самки) имеют рога. Ежегодно в ноябре-декабре сбрасывают рога самцы, в мае-июне — самки. Затем рога отрастают вновь, усложняясь по форме за счет увеличения числа отростков. К 4—5 годам рога достигают полного развития.

В течение большей части года основу питания тундровых оленей составляет лишайник ягель, неправильно называемый оленьим мхом. Однако этот корм беден белками и минеральными солями, недостаток которых олени вынуждены пополнять, поедая другую пищу, например яйца птиц, мясо леммингов, морские водоросли, а также временами пить морскую воду.

Северные олени хорошо приспособлены к суровым условиям жизни в тундре и заселяют ее территорию вплоть до берегов Северного Ледовитого океана, включая и острова. Передние ноги северного оленя имеют широкие копыта с углублением в виде ложки или совка, удобные для разгребания снега и откапывания из-под него ягеля. Во время хождения по мягкой почве или рыхлому снегу копыта раздвигаются в стороны, при этом щетка длинных волос между копытами увеличивает поверхность опоры, площадь которой дополняется сильно развитыми боковыми копытами, что способствует успешному продвижению по льду, снегу или болоту. Волосяной покров хорошо защищает оленя от стужи, особенно сильно он развит на шее. На зиму волосы на теле северного оленя к концам утолщаются, так что под ними образуется воздушный слой, препятствующий потере тепла. Кроме того, в шерсти увеличивается количество белых волос (с воздухом в середине), отчего олень как бы седеет. Такая шерсть задерживает излучение тепла в окружающее пространство и согревает тело.

Густые волоски покрывают у северного оленя даже носовое зеркало, нежная кожа которого оказывается защищенной от охлаждения. Это приспособление имеет важное значение, так как олени постоянно роются мордой в снегу, норой прорывая в нем ямки полуметровой глубины, чтобы добраться до ягеля. К зиме олени жиреют, подкожный слой жира достигает 3—5 см, что позволяет им переносить сильные морозы. Кроме того, в морозную погоду олени сбиваются в плотные кучи, вследствие чего все стадо окутывается густым облаком согретого воздуха.

Во второй половине июня самка рождает одного детеныша, который в тот же день уже может бегать. До поздней осени оленята прикармливаются молоком матери, хотя уже в месячном возрасте они способны самостоятельно добывать корм.

Летом в тундре появляется масса комаров, мошек и других кровососущих насекомых. Спасаясь от них, стада северных оленей перемещаются к верховьям рек и на водоразделы, где дуют сильные ветры, отгоняющие мошкару. Часть оленей перебирается к побережью Северного Ледовитого океана. Здесь ветер с океана тоже избавляет оленей от гнуса.

Спасаясь от них, стада северных оленей перемещаются к верховьям рек и на водоразделы, где дуют сильные ветры, отгоняющие мошкару. Часть оленей перебирается к побережью Северного Ледовитого океана. Здесь ветер с океана тоже избавляет оленей от гнуса.

В начале сентября тысячные стада оленей отправляются на зимовку в лесотундру. Вожаками в стадах обычно бывают старые самки. Впереди идут оленихи с оленятами, а за ними следуют самцы. Все стадо держится кучно, поэтому сближенные рога оленей кажутся движущимися ветвями деревьев. Воздух наполняется характерными звуками: низкими голосами животных, похожими на храп, и своеобразным треском в суставах ног от сгибания копыт. Скорость передвижения оленей не велика, всего 15—20 км в сутки, причем стадо растягивается на сотни километров, образуя лавину живых тел. Встречающиеся на пути крупные реки они переплывают, причем стада могут плыть по нескольку часов подряд. За оленями следуют тундровые волки, которые нападают на слабых или больных животных, отстающих от основной массы, и этим оздоравливают состав оленьего стада. Много оленят, отбившись от стада, ищут своих матерей, доверчиво приближаясь к любому предмету — бугорку, кустику или животному и в конце концов попадают в зубы хищникам.

Прибыв на место, олени всю зиму кормятся на ягельниках, придерживаясь малоснежных районов. Весной олени перемещаются в тундру. Отстрел диких северных оленей повсеместно запрещен ввиду сокращения численности стад, учет которых ежегодно производится с помощью авиации. Ограниченный промысел разрешен только местному населению Крайнего Севера.

ГДЕ ОБИТАЕТ ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Напоминаем, что 2020 год в ФГБУ «Заповедники Таймыра» объявлен годом дикого северного оленя. Сегодня мы публикуем очередной рассказ об этом животном доктора биологических наук Леонида Александровича Колпащикова

Следует отметить, что, говоря о характерных животных той или иной

зоны, мы должны помнить, что животные по своей натуре мигранты:

они стараются постоянно отыскивать места с более благоприятными

кормовыми условиями и места, которые являются наиболее

благоприятными для выведения потомства. Например, северные олени

осенью из тундры мигрируют в подзону северной тайги, уходя на

территорию Эвенкии, Якутии (Саха), Ямала. Там они проводят

зимовку, а весной начинают обратный путь в тундру. Ряд птиц из

лесотундры залетают в тундру и там начинают гнездится. Видовой

состав фауны тундровой зоны в летний период обогащается за счет

мигрантов.

Например, северные олени

осенью из тундры мигрируют в подзону северной тайги, уходя на

территорию Эвенкии, Якутии (Саха), Ямала. Там они проводят

зимовку, а весной начинают обратный путь в тундру. Ряд птиц из

лесотундры залетают в тундру и там начинают гнездится. Видовой

состав фауны тундровой зоны в летний период обогащается за счет

мигрантов.

На протяжении ряда последних десятилетий годовой ареал диких оленей непрестанно расширялся, пульсировал. В 1950-1960 гг. он был относительно небольшим. В летний период животные выпасались в тундровой зоне Таймыра, на зимовку уходили на плато Путорана (Мичурин, 1965; Мичурин, Мироненко, 1967). В 1967-68 гг. зафиксировано первое расширение границ районов обитания: откочевка части популяции на левобережье Енисея в бассейн р. Большая Хета (Павлов и др., 1969). В последующие годы олени стали уходить регулярно в этот район, причем в значительно большем количестве и шире. Этот путь олени повторили после 40-летнего перерыва. Еще в 1930-е годы, до резкого сокращения численности, популяция использовала зимние пастбища левобережья Енисея. С начала 1970-х годов увеличилась миграция оленей из тундр Центрального и Восточного Таймыра к юго-востоку на Анабарское плато и в бассейн р. Попигай (Павлов, 1977а).

В середине 1970-х гг. ареал популяции расширился до 1,2 млн. км2. Он охватил значительную часть Севера Средней Сибири. Летом дикие олени находились в тундрах Таймыра, зимой почти все поголовье выпасалось в лесотундре и северной тайге – от левобережья Енисея на западе до р. Анабар на востоке. На юг по территории Эвенкии стада уходили за Полярный круг, почти до 65о с.ш. (Павлов, 1977а). Годовой ареал простирался на 1000 км по широте и на 1200 км по долготе. Расширение районов обитания диких оленей было связано с поиском новых зимних пастбищ.

В период 1980-1990 гг. и до 2000 г. численность «дикаря»

продолжала нарастать, что привело к еще большему размаху сезонных

миграций и расширению годового ареала популяции. Покидая осенью

пастбища Таймыра и плато Путорана (оно стало практически

проходной территорией), олени уходили еще дальше на юг и

юго-восток. Они начали осваивать северо-восточную часть Эвенкии и

западную часть республики Саха (Якутия). Так, в зимний сезон

1999/2000 гг. в этих районах выпасалось основное поголовье

популяции – около 600 тыс. особей (Якушкин и др., 2001). На юг

отдельные стада стали доходить почти до широты пос. Тура

(64о 301 с.ш.).

Покидая осенью

пастбища Таймыра и плато Путорана (оно стало практически

проходной территорией), олени уходили еще дальше на юг и

юго-восток. Они начали осваивать северо-восточную часть Эвенкии и

западную часть республики Саха (Якутия). Так, в зимний сезон

1999/2000 гг. в этих районах выпасалось основное поголовье

популяции – около 600 тыс. особей (Якушкин и др., 2001). На юг

отдельные стада стали доходить почти до широты пос. Тура

(64о 301 с.ш.).

Уже к середине 1980-х гг. годовой ареал таймырской популяции расширился до 1,5 млн. км2 (Соломаха и др., 1985; Колпащиков, 2000). Эта огромная территория осваивается животными неравномерно. Крупные скопления оленей на зимних пастбищах редко контактируют между собой. Отметим, что зимние пастбища в пределах ареала занимают 620 тыс. км2, летние – 280 тыс. км2, или больше половины территории полуострова Таймыр. Территориально они обособлены, и их площади легче определить.

В тундровой зоне Таймыра зимуют многие группы оленей. Их становится все больше и больше, но в целом они малочисленны. Животные встречаются в низовьях Енисейского залива, в арктических тундрах от Диксона до п-ва Челюскин, типичных тундрах по долинам рек Пура, Логата, Траутфеттер, Бикада, Новая, в районе бухты Прончищевой и других местах. Для зимней пастьбы олени выбирают малоснежные участки, далеко не кочуют. В лесотундре они зимуют в районе Лантокойского Камня, северных отрогах плато Путорана и в бассейне р. Хета. Обитание животных зимой на полуострове отмечалось и раньше, в 1930-1950 гг. (Попов, 1939; Рутилевский, 1939; Сдобников, 1958).

Небольшие изолированные микропопуляции диких оленей круглогодично

обитают на арктических островах Карского моря, в частности, на о.

Большевик Северной Земли (78о с.ш.), где насчитывается

около 100 особей (Беликов, Рандла, 1987), а также на крупном о.

Русский архипелага Норденшельда. Это локальная группировка оленей

мелкой формы, она, видимо, не пополняется особями с материка. На

других арктических островах, расположенных в шхерах Минина, также

имеются животные, в частности на о. Олений. Обитание диких

северных оленей в крайних северных точках полуострова Таймыр

свидетельствует о высокой экологической пластичности вида,

выживающего на очень скудных кормах (Мичурин, Вахтина, 1968;

Якушкин и др., 1975).

Это локальная группировка оленей

мелкой формы, она, видимо, не пополняется особями с материка. На

других арктических островах, расположенных в шхерах Минина, также

имеются животные, в частности на о. Олений. Обитание диких

северных оленей в крайних северных точках полуострова Таймыр

свидетельствует о высокой экологической пластичности вида,

выживающего на очень скудных кормах (Мичурин, Вахтина, 1968;

Якушкин и др., 1975).

По законам тундры | Статьи

На Ямале в начале апреля зафиксировали массовый падеж оленей. Пока известно о нескольких сотнях погибших животных, хотя официально эти данные не подтверждены. За последние годы такое происходило уже дважды: в 2014-м — тогда погибло около 70 тыс. оленей — и в 2016-м, когда оленеводы недосчитались 2,5 тыс. животных. Если в первом случае причиной стала бескормица, то во втором — к массовой гибели животных привела эпидемия сибирской язвы, затронувшая и людей.

Что сейчас происходит в ЯНАО и стоит ли опасаться новой эпидемии — разбирался портал iz.ru.

Вертолет с кормами и вакцинамиСпециальный вертолет с ветеринарами, специалистами Научного центра изучения Арктики и чиновниками отправился в оленеводческие общины Ямальского района ЯНАО в воскресенье, 1 апреля. Поводом, как сообщает агентство «Новый день», стало обращение оленеводов — о случаях массовой гибели животных они сообщили в конце марта.

Облет всех хозяйств может занять несколько дней, однако уже сейчас, по данным местных СМИ, специалисты подтвердили факт гибели животных. В расположенном в Салехарде Научном центре изучения Арктики порталу iz.ru подтвердили, что их специалисты действительно находятся в оленеводческих общинах, но отметили, что никакой дополнительной информации, в том числе о количестве погибших оленей и возможных причинах, пока предоставить не могут.

Фото: ТАСС/Сергей Черкашин

Пока СМИ со ссылкой на главу местного оленеводческого предприятия МОП «Ямальское» сообщают о нескольких сотнях голов. По предварительной версии, причиной мог стать твердый наст, образовавшийся в тундре из-за сильных перепадов температуры и скрывший под собой ягель, которым питаются олени.

По предварительной версии, причиной мог стать твердый наст, образовавшийся в тундре из-за сильных перепадов температуры и скрывший под собой ягель, которым питаются олени.

«Олени слабые. На них невозможно передвигаться, что-то доставлять. Последние 2–3 недели начался падеж. Думали, что это прекратится, но морозы не спадают. Снежный покров плотный, а олени ослабли из-за голода и морозов, им всё сложнее добраться до корма», — цитирует Ura.ru руководителя оленеводческого предприятия МОП «Ямальское» Татьяну Высокос.

У государственных оленеводческих общин на этот случай должны оставаться запасы корма, есть ли они у оленеводов-частников, неизвестно. Ветеринары везут в оленеводческие хозяйства минеральные добавки, а также вакцины — в 2016 году на Ямале произошла эпидемия сибирской язвы.

Вспоминая 1941 годНа Ямале обитает больше всего домашних оленей в мире — сейчас их там насчитывается около 600 тыс. голов. При этом плотность поголовья относительно небольшая. По традиции кочевые оленеводы месяцами гоняют свои стада по круговым маршрутам в тундре, практически не пересекаясь с соседями.

Здесь же расположено сразу несколько очагов сибирской язвы. Эта болезнь известна с древнейших времен, а первые крупные эпидемии были зафиксированы в Сибири еще в конце XVIII века.

Сегодня известны места захоронения животных, павших в 1890-х годах — по мнению некоторых специалистов, эти скотомогильники по-прежнему могут представлять опасность. Для человека риск заражения возникает не только при контакте с инфицированным животным, но и при использовании его шкуры или меха, при употреблении в пищу его мяса или просто при контакте с почвой, в которой находятся споры сибирской язвы.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В марте 2018 года главный ветеринарный врач соседнего Норильска Александр Самандас рассказал «Заполярной правде», что всего в России зарегистрировано около тысячи сибиреязвенных скотомогильников. Примерно 400 из них располагаются на арктических и приарктических территориях, в число которых входит и Ямал.

Примерно 400 из них располагаются на арктических и приарктических территориях, в число которых входит и Ямал.

В XX веке последняя крупная вспышка сибирской язвы на Ямале была зарегистрирована в 1941 году. После этого болезнь долго не давала о себе знать, но в 2016 году здесь в результате эпидемии погибло почти 2,5 тыс. домашних оленей. Пострадали и люди: с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы почти 100 человек, у 24 из них диагноз подтвердился. От болезни погиб 12-летний ребенок.

По словам Александра Самандаса, главной причиной тогда стало таяние льда в местах захоронения зараженных животных. О том, что неучтенные скотомогильники могут попасть в зону подтопления во время следующих весенних паводков, местные власти в 2017 году также предупредил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Карта моровых полейСразу после эпидемии власти ЯНАО пообещали обозначить места захоронения зараженных животных, а в конце марта 2018-го в пресс-службе губернатора ЯНАО отчитались о создании электронной карты скотомогильников, которая также была передана Роспотребнадзору и Россельхознадзору. С документом, по словам чиновников, ознакомились кочевые оленеводы. Кроме того, в регионе была введена обязательная вакцинация скота.

Проблема, однако, заключается в том, что по правилам животные, павшие от сибирской язвы, должны быть захоронены особым образом, чтобы в дальнейшем избежать распространения болезни. В 2016 году в большинстве случаев эта процедура оленеводами не соблюдалась. Формально скотомогильник на территории Ямало-Ненецкого автономного округа всего один, расположен он в Новом Уренгое. Всё остальное — так называемые моровые поля. Территории, на которых были зафиксированы случаи гибели животных и которые специалисты оградили, обозначили предупреждающими табличками и тоже нанесли на карту. При этом не исключено, что места гибели диких оленей, а также животных, принадлежавших частным оленеводам, по-прежнему остаются неучтенными.

То есть потенциально опасных территорий в тундре, вероятнее всего, больше, чем удалось выявить властям. И любая из них может «вскрыться» во время очередного паводка.

Весенний голодВпрочем, самый крупный за последнее время случай массовой гибели оленей в Ямальском районе ЯНАО, судя по всему, к сибирской язве отношения не имел. В 2014 году из-за бескормицы там погибло около 70 тыс. животных. Тот год оленеводы и местные журналисты до сих пор называют голодомором.

Фото: ТАСС/Ася Добровольская

Не исключено, что сейчас складывается похожая ситуация — специалисты, отправившиеся к оленеводческим хозяйствам, якобы уже подтвердили, что наст в тундре действительно прочный — настолько, что выдерживает вес вертолета. Поэтому вполне вероятно, что олени просто не могут пробить его копытами, чтобы добраться до корма.

Ветеринар и специалист по оленеводству Андрей Подлужнов в разговоре с порталом iz.ru отметил, что падеж скота весной — явление нередкое, причем не только для оленеводов.

— В конце весны заканчиваются корма. И если фермер где-то просчитался, что-то случилось и корма не сохранились, конец весны — это такой момент, когда всё это скажется, — рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, именно в это время самкам оленей нужно особенно много энергии из-за поздних сроков беременности — большинство из них должны отелиться в течение ближайших полутора месяцев. В этом случае слишком высокий снежный покров или слишком твердый наст могут иметь серьезное значение. Даже если животное может добраться до ягеля, оно в процессе тратит больше энергии, чем получает.

Рука человеческаяВпрочем, еще одной причиной гибели животных мог стать перевыпас. С приходом человека пастбищ для выпаса в тундре становится всё меньше, в результате — корма на всех просто не хватает. В этом случае, считают некоторые кочевники, естественный падеж позволит решить эту проблему. Впрочем, Андрей Подлужнов отметил, что вряд ли «перенаселенность» сыграла решающую роль.

Впрочем, Андрей Подлужнов отметил, что вряд ли «перенаселенность» сыграла решающую роль.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Количество пастбищ сокращается в связи с антропогенными обстоятельствами. Из-за потепления климата влажные места превращаются в болота, а сухие всё больше и больше захватывает человек — в том числе для строительства газодобывающих предприятий, например. Но чтобы проблема носила глобальный характер и места прямо стало не хватать — такого раньше не было, — пояснил он.

Вероятнее всего, оленеводы, которые, по словам Подлужнова, «живут нуждами оленей», заранее изменили бы кочевые маршруты, если бы знали, что где-то может возникнуть проблема с пастбищами. Правда, могло случиться и так, что за слоем снега кочевники не заметили, что то, что раньше считалось пастбищем, уже превратилось в болото — и найти там пищу оленю сложно. При этом, по словам ветврача, до возвращения ученых говорить о точных причинах гибели животных невозможно. Их может быть множество — от ошибки оленеводов до неприятных природных сюрпризов, или, действительно, очередной вспышки сибирской язвы.

«Либо перестроиться, либо умирать»Если вопрос действительно в нехватке корма, справиться с ним, скорее всего, будет проще. Ветеринары уже отвезли в тундру минеральную соль и специальные подкормки. Сделать дополнительные запасы корма оленеводам рекомендовали еще в начале зимы. Но позаботились об этом, скорее всего, только крупные хозяйства.

— Оленеводам порекомендовали, но ведь Ямал — это бескрайняя тундра. Это не степь с травой по пояс. У них нет возможности накосить несколько тонн сена, а потом пригнать туда животных. Мы, конечно, можем им рекомендовать, но оленевод технически не может кочевать и возить с собой десятки тонн сена и зерна, — напомнил Андрей Подлужнов.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Те из оленеводов, кому не хватило сена или кто предпочел не вести свои стада к базам, на которых остались запасы корма, а водить их по кочевому кругу в полном соответствии с традициями предков, части скота могут недосчитаться.

— Это эволюция. И им либо придется перестроиться и поменять отношение к оленеводству, либо придется умирать. Климат жестокий, и он диктует свои условия, придется ему отдавать свою дань, — считает эксперт.

Когда лето вступит в свои права, по его мнению, гибель оленей прекратится. Сейчас большая часть животных находится в южной части Ямала, но впереди у них — долгий переход на север, подальше от летнего гнуса. И те животные, которые встретят его уже в ослабленном состоянии, могут до северных пастбищ и не дойти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный олень | Ловозерье

Северный олень — парнокопытное млекопитающее животное семейства оленевых. Кроме домашних северных оленей, которых разводят в качестве транспортных и сельскохозяйственных животных, в северной части Евразии, в Северной Америке, на островах, на полуострове Таймыр и в тундре Крайнего Севера сохранилось большое количество диких северных оленей.

Описание

Длина тела животного около двух метров, его масса от ста до двухсот двадцати килограмм, высота млекопитающего от ста десяти до ста сорока сантиметров. Северные олени, которые обитают на островах Северного Ледовитого океана и в тундре, в размерах уступают своим южным собратьям, живущим в таёжных районах.

У северных оленей как у самцов, так и у самок, есть очень большие рога. Длинный основной ствол рога изгибается сначала назад, а затем вперёд. Каждую год, в мае или июне, сбрасывают рога самки, а в ноябре или декабре — самцы. Через некоторое время рога вновь отрастают. На отросших рогах увеличивается число отростков, за счёт чего их форма усложняется. Полного развития они достигают к пятилетнему возрасту животного.

Длинный зимний мех. С их шеи свисает грива. Волос меха очень ломкий и лёгкий, так как его сердцевина наполнена воздухом. Однако олений мех очень тёплый. Окрас зимнего меха изменчив, от почти белого до чёрного цвета. Часто окрас может быть пёстрый, состоящий из тёмных и светлых участков. Летний мех мягче и намного короче.

Летний мех мягче и намного короче.

Его окраска серо-бурая или кофейно-бурая. Подвес и бока шеи светлые. Мех лесных животных более тёмный, чем мех оленей Крайнего Севера. Маленькие оленята одноцветные. Их мех буровато-серый или бурый. Отличаются только оленята Южной Сибири. У них на спине бывают крупные светлые пятна.

Широкие копыта передних ног этих парнокопытных имеют углубления в виде совка или ложки. Ими удобно разгребать снег, чтобы откапывать из-под него ягель.

Поведение и питание

Северные олени являются общественными животными. Пасутся они огромными стадами в которых может насчитываться тысячи голов, а при перекочёвках стада достигают десятки тысяч. Оленьи стада на протяжении десятков лет мигрируют всегда одним и тем же маршрутом. Они могут перемещаться на пятьсот километров и более. Животные хорошо плавают, поэтому без труда переправляются через реки и проливы.

- Сибирские особи зимой живут в лесу. К концу мая большие стада животных уходят в тундру, где в это время для них больше пищи. Там меньше комаров и оводов, от которых страдают олени. В августе или сентябре животные перекочёвывают обратно.

- Скандинавские олени лесов избегают.

- В Северной Америке олень (карибу) в апреле мигрирует из леса ближе к морю. В октябре возвращается обратно.

- Европейские животные в течение года уходят сравнительно недалеко. Летом они поднимаются в горы, туда, где прохладнее и можно спастись от мошки и гнуса. Зимой спускаются вниз или переходят с одной горы на другую.

Очень страдают олени от оводов, которые под их кожу откладывают яички. В результате образовываются нарывы, в которых живут личинки. В ноздри животного откладывает яички носовой овод. Очень много страданий причиняют эти насекомые оленям и иногда даже истощают их.

Питаются северные олени в основном растениями: оленьим мхом или ягелем. Этот корм составляет основу их питания в течение девяти месяцев. Имея великолепно развитое обоняние, животные очень точно находят под снегом ягель, ягодные кустарники, осоки, грибы. Раскидывая снег копытами, они добывают себе пропитание. В рацион могут входить и другие лишайники, ягода, трава и даже грибы. Олени едят яйца птиц, грызунов, взрослых птиц.

Раскидывая снег копытами, они добывают себе пропитание. В рацион могут входить и другие лишайники, ягода, трава и даже грибы. Олени едят яйца птиц, грызунов, взрослых птиц.

Зимой животные поедают снег, чтобы утолить жажду. Они в больших количествах пьют морскую воду, чтобы поддержать в организме солевой баланс. Для этого же грызут сброшенные рога. Из-за нехватки в рационе минеральных солей олени могут грызть рога друг у друга.

Размножение и продолжительность жизни

Свои брачные игры северные олени начинают во второй половине октября. В это время самцы, добиваясь самок, устраивают бои. Самка северного оленя вынашивает детёныша почти восемь месяцев, по истечении которых рожает одного оленёнка. Очень редко бывает двойня.

Уже на следующий день после своего рождения малыш начинает бегать за матерью. До начала зимы самка кормит оленёнка молоком. Через три недели после рождения у оленёнка начинают пробиваться рожки. На втором году жизни наступает половая зрелость животного. Рожать самка может до восемнадцатилетнего возраста.

Живут северные олени около двадцати пяти лет.

Домашний северный олень

Изолировав часть стада диких животных, люди одомашнили северного оленя. Домашние животные привыкли к людям, живут на полувольном выпасе и в случае опасности не разбегаются, надеясь на то, что люди их защитят. Животные используются в качестве ездовых животных, дают молоко, шерсть, кости, мясо, рога. В свою очередь, от человека животным нужны только соль и защита от хищников.

- Окрас домашних особей различен. Это может быть связано с индивидуальными особенностями, полом и возрастом. Европейские животные по окончании линьки обычно тёмные. Большая часть головы боков и спины бурая. Конечности, хвост, шея, темя, лоб сероватые. Снежно-белые домашние животные высоко ценятся у народов Севера.

- По размерам домашние олени значительно меньше диких.

- До сих пор для жителей Крайнего Севера олень является единственным домашним животным, с которым связана их жизнь и благосостояние.

Это животное для них и транспорт, и материал для жилищ, и одежда, и пища.

Это животное для них и транспорт, и материал для жилищ, и одежда, и пища. - В таёжных районах на оленях ездят верхом. Чтобы не поломать спину животного, садятся ближе к шее. В тундре и лесотундре их запрягают в нарты (зимние или летние) наискось тройками или четвёрками. Для перевозки одного человека запрягают одно животное. До ста километров в день может пройти трудяга без особой усталости.

Враги оленей

Северный олень желателен для крупных хищников, так как имеет мясо и жир. Его врагами являются волк, медведь, росомаха, рысь. Во время миграции для хищников наступает благодатная пора. Оленьи стада передвигаются на дальние расстояния, больные и слабые животные отстают, выбиваясь из сил. Они и становятся добычей росомах и волчьих стай.

Безжалостно истребляет этих животных и человек. Он охотится на животного из-за его рогов, шкуры, мяса.

В настоящее время около пятидесяти тысяч животных насчитывается в Северной Европейской части, примерно шестьсот тысяч в Северной Америке и восемьсот тысяч в полярных зонах России. Значительно больше домашних оленей. Их общее количество около трёх миллионов голов.

Для коренных северных жителей олень это:

В «Заповедниках Таймыра» рассказали, как мигрирует северный олень

#НОРИЛЬСК. «Таймырский телеграф» – 2020 год Объединенная дирекция заповедников Таймыра объявила Годом оленя. Начальник научного отдела организации, доктор биологический наук Леонид Колпащиков поделился очередным рассказом о животном, ставшем одним из символов Русского Севера.

По мнению Леонида Колпащикова, говоря о характерных животных той или иной зоны, нужно помнить, что они по своей натуре мигранты: стараются постоянно отыскивать места, где больше корма и легче вывести потомство.

Например, северные олени осенью из тундры мигрируют в подзону северной тайги, уходя на территорию Эвенкии, Якутии и Ямала, где зимуют, а весной возвращаются в тундру. Некоторые птицы из лесотундры залетают в тундру и там гнездятся. Таким образом, объясняет ученый, видовой состав фауны тундровой зоны в теплое время года обогащается за счет мигрантов.

Некоторые птицы из лесотундры залетают в тундру и там гнездятся. Таким образом, объясняет ученый, видовой состав фауны тундровой зоны в теплое время года обогащается за счет мигрантов.

Леонид Колпащиков пишет, что за последние десятилетия годовой ареал оленей постоянно расширялся, пульсировал. Так, в 1950–1960 годах он был относительно небольшим. Летом животные паслись в тундровой зоне Таймыра, а на зимовку уходили на плато Путорана. В 1967–1968 годах зафиксировали первое расширение границ их обитания – часть популяции перекочевала на левобережье Енисея в бассейн реки Большая Хета. В следующие годы олени регулярно стали навещать этот район, причем их становилось намного больше, а заходили они дальше.

«Этот путь олени повторили после 40-летнего перерыва. Еще в 1930-е годы, до резкого сокращения численности, популяция использовала зимние пастбища левобережья Енисея. А с начала 1970-х увеличилась миграция оленей из тундр Центрального и Восточного Таймыра к юго-востоку на Анабарское плато и в бассейн реки Попигай», – отметил специалист.

Он сообщает, что в середине 1970-х ареал популяции расширился до 1,2 миллиона квадратных километров, охватив значительную часть севера Средней Сибири. Летом дикие олени находились в тундрах Таймыра, зимой почти все поголовье уходило в лесотундру и северную тайгу – от левобережья Енисея на западе до реки Анабар на востоке. На юг по территории Эвенкии стада мигрировали за Полярный круг, почти до 65-й параллели северной широты. При этом для поиска новых зимних пастбищ годовой ареал оленей простирался на 1000 километров по широте и 1200 километров – по долготе.

Ученый также заметил, что в 1980–1990 годах и вплоть до 2000 года численность «дикаря» продолжала нарастать, что привело к еще большему размаху сезонных миграций и расширению годового ареала популяции. Покидая осенью пастбища Таймыра и плато Путорана, олени уходили еще дальше на юг и юго-восток. Они начали осваивать северо-восточную часть Эвенкии и западную часть республики Саха. Так, зимой 1999–2000 годов в этих районах находилось основное поголовье популяции – около 600 тысяч особей. На юг отдельные стада стали доходить почти до широты поселка Тура.

Они начали осваивать северо-восточную часть Эвенкии и западную часть республики Саха. Так, зимой 1999–2000 годов в этих районах находилось основное поголовье популяции – около 600 тысяч особей. На юг отдельные стада стали доходить почти до широты поселка Тура.

К середине 1980-х годовой ареал таймырской популяции расширился до 1,5 миллиона квадратных километров.

«Эта огромная территория осваивается животными неравномерно. Крупные скопления оленей на зимних пастбищах редко контактируют между собой. Зимние пастбища в пределах ареала занимают 620 тысяч квадратных километров, летние – 280 тысяч квадратных километров, или больше половины территории полуострова Таймыр. Территориально они обособлены, и их площади легче определить», – рассказывает он.

Говоря о тундровой зоне, Леонид Колпащиков пояснил, что там зимуют многие группы оленей. Их становится все больше, но в целом они малочисленны. Встречаются животные в низовьях Енисейского залива, в арктических тундрах от Диксона до полуострова Челюскин, а также по долинам рек Пура, Логата, Траутфеттер, Бикада, Новая, в районе бухты Прончищевой и других местах. Зимой олени выбирают малоснежные участки, далеко не кочуют. В лесотундре они зимуют в районе Лантокойского Камня, северных отрогах плато Путорана и в бассейне реки Хета.

«Небольшие изолированные микропопуляции диких оленей круглогодично обитают на арктических островах Карского моря, в частности на острове Большевик Северной Земли, а также на крупном острове Русский архипелага Норденшельда. Это локальная группировка оленей мелкой формы, она, видимо, не пополняется особями с материка. На других арктических островах, расположенных в шхерах Минина, также имеются животные, в частности на острове Олений. Обитание диких северных оленей в крайних северных точках полуострова Таймыр свидетельствует о высокой экологической пластичности вида, выживающего на очень скудных кормах», – заключил он.

Как ранее писал «Таймырский телеграф», ученые рассказали о современном состоянии популяции северных оленей в Арктических регионах./173985454-56a008c05f9b58eba4ae9019.jpg) Также мы сообщали, что из-за изменения климата олени меняют сроки миграции. Еще раньше на Таймыре прошла экспедиция по мониторингу популяции этого животного.

Также мы сообщали, что из-за изменения климата олени меняют сроки миграции. Еще раньше на Таймыре прошла экспедиция по мониторингу популяции этого животного.

Михаил Туаев, открытые источники

02 декабря, 2020

Последние новости

Похожие новости

Северный олень (лат. Rangifer tarandus)

Единственный представитель семейства, у которого рога имеют и самцы, и самки.

Внешний вид. Длина тела до 220 см, высота в холке до 150 см, масса до 220 кг. Волосяной покров зимой густой и длинный, светлый, с сильно развитым подшёрстком, летом — короткий и редкий, коричневато- или серовато-бурый. Рога у самцов и у самок. Копыта чашеобразные, широко раздвигающиеся — приспособление к передвижению по снегу и болотам.

Рога у самцов и у самок. Копыта чашеобразные, широко раздвигающиеся — приспособление к передвижению по снегу и болотам.

Статус. Некоторые подвиды охраняются. Объект промысла и разведения. Широко используется одомашненный северный олень.

Место обитания и поведение. Населяет полярные острова, тундру, равнинную и горную тайгу Евразии и Северной Америки. Совершает сезонные миграции многочисленными стадами из тундры в тайгу и обратно, переплывая через реки и озёра. На Юге Сибири живёт в тайге. Зимой питается лишайниками (ягелем), ветками, летом ест листья и побеги, ягоды, грибы.

На территории Евразии ученые выделяют до восьми подвидов северного оленя. Так, в южной части Дальнего Востока России обитает охотский подвид (R. t. Phylarhus), самая крупная форма северного оленя Старого Света, тёмной окраски. Особи этого подвида встречаются на Камчатке, Сахалине, хребте Джугджур, в Амурской области и изредка заходят на северный Сихоте-Алинь.

Другой подвид – сибирский северный олень (R. t. Sibiricus), с более светлой окраской, занимает северную часть Магаданской области и северо-западные участки Хабаровского края, удаленные от берега Охотского моря.

Выделяют также четыре породы домашних оленей: ненецкая, эвенская, эвенкийская и чукотская.

Дикие северные олени, обитающие на Дальнем Востоке России, отличаются крупными размерами. Длина тела самцов 189–205 см, высота в холке 115–125 см, масса 104–190 кг. Самки несколько меньше и легче. Окраска шерстного покрова дальневосточных оленей белее темная, чем у прочих подвидовых форм.

Волосы ости, особенно зимой, густые, пустотелые в сердцевине и ломкие. На шее из волос образуется подвес. Вокруг широкого копыта расположена жесткая удлиненная щетина в виде щетки, увеличивающая опорную площадь и облегчающая хождение оленю по мягкому грунту.

Северный олень широко распространен по всей тундровой зоне Евразии – от Скандинавии до Камчатки и Сахалина. Южная граница распространения очень изменчива. На Дальнем Востоке России дикие формы отмечены в северной части Магаданской области, на Корякском нагорье, Камчатском полуострове, острове Сахалин, очагами в горах Охотского побережья и на Становом хребте. В связи с широким развитием оленеводства в пределах ареала северного оленя появилось очень много бродячих одомашненных групп.

Южная граница распространения очень изменчива. На Дальнем Востоке России дикие формы отмечены в северной части Магаданской области, на Корякском нагорье, Камчатском полуострове, острове Сахалин, очагами в горах Охотского побережья и на Становом хребте. В связи с широким развитием оленеводства в пределах ареала северного оленя появилось очень много бродячих одомашненных групп.

В пищу северные олени употребляют главным образом лишайники – олений мох, который они способны выбирать из-под снега копытом. Летом используют ерниковую березку, ивы, любые лишайники, трубчатые грибы и даже леммингов и кладки яиц птиц.

Северные олени типичное стадное животное. Одиночками бродят только старые быки. Размеры стада диких форм не велики и состоят примерно из 40–100 голов. Животные очень подвижные и фактически кормятся на постоянном ходу как в дневное, так и в ночное время.

Олени легко переживают низкие температуры и пургу. Летом для отдыха от кровососущих насекомых выходят отстаиваться на снежники, или наледи, обдуваемые ветром.

Рога самцы сбрасывают после окончания гона – в ноябре–декабре; самки – в мае–июне, после отела. Рост рогов у самцов происходит в апреле, а у самок тотчас после сбрасывания старых рогов. К концу августа рога полностью окостеневают.

Половая зрелость наступает на 16–17-м месяце жизни. Гон и спаривание происходит в сентябре–ноябре. Беременность длится 192–246 дней. Молодые, один, редко два, рождаются в мае–июне.

Преследуют северных оленей среди тундр и в лесах в основном волки, от которых чаще гибнут молодые. Реже на них нападают в лесной полосе бурый медведь и росомаха. Сильно олени страдают от личинок оводов подкожного и носоглоточного.

Северный олень важный промысловый вид, которого охотно отстреливают в местах сохранившихся диких стад. На эвенкийском языке дикий северный олень называется сокжой.

Источник: Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР: Определитель. М., 1984 .

* * *

Из литературных источников…

«Северный олень отлично приспособлен к условиям скупой и холодной природы. Пищей ему служат едва заметные северные тайнобрачные растения: ягель, чихрица и другие лишайники, мхи – жители тундры, тайги и открытых горных вершин. Но в первой половине лета олень питается зеленью: листьями кустарников, березок, ерников. Своим тонким чутьем он улавливает запах ягеля даже под глубоким снежным покровом.

Пищей ему служат едва заметные северные тайнобрачные растения: ягель, чихрица и другие лишайники, мхи – жители тундры, тайги и открытых горных вершин. Но в первой половине лета олень питается зеленью: листьями кустарников, березок, ерников. Своим тонким чутьем он улавливает запах ягеля даже под глубоким снежным покровом.

Разрывая снег копытами, олень достает корм. Если же под ногами нет ягеля, то ищет на деревьях другие лишайники, обычно свисающие с веток в виде длинных косм. Домашний олень весь год на подножном корму. Длинная шерсть с необычайно густым подшерстком служит надежной защитой от очень низкой температуры и холодных ветров. В способности же передвигаться по глубокому снегу северный олень не имеет себе равных. Взгляните на его копыта: их подошвенная площадь почти вдвое больше, чем у любого другого вида оленей. Причем во время бега копыта могут широко раздвигаться, увеличивая площадь опоры, и животное не проваливается глубоко даже в сухом сыпучем снегу.

Пожалуй, ни один вид парнокопытных животных не может поспорить с северным оленем и в выносливости. Олень прекрасно уживается на высокогорьях юга Сибири, в тайге и на Крайнем Севере, где граница его распространения доходит до Ледовитого океана. Трудно представить себе и более быстрое животное в упряжке. Закинув рога на спину и вытянув свою длинную голову, олень летит как ветер. Нарты едва касаются дороги, только снег брызжет во все стороны из-под копыт, густой белый пар, как легкое облачко, вылетает из ноздрей, окутывая морду оленя. И, кажется, нет ему устали.»

Отрывок из книги: Григорий Федосеев. «В тисках Джугдыра».

оленей | Среда обитания, диета, рога и факты

Северный олень , ( Rangifer tarandus ), в Северной Америке называется карибу , разновидность оленей (семейство Cervidae), обитающих в арктической тундре и прилегающих бореальных лесах Гренландии, Скандинавии, Россия, Аляска и Канада. Оленей приручили в Европе. Выделяют две разновидности или экотипы: тундровый северный олень и лесной (или лесной) северный олень. Тундровые олени мигрируют между тундрой и лесом огромными стадами, насчитывающими до полумиллиона человек, за годовой цикл, покрывающий до 5000 км (3000 миль).Лесные олени гораздо менее многочисленны.

Выделяют две разновидности или экотипы: тундровый северный олень и лесной (или лесной) северный олень. Тундровые олени мигрируют между тундрой и лесом огромными стадами, насчитывающими до полумиллиона человек, за годовой цикл, покрывающий до 5000 км (3000 миль).Лесные олени гораздо менее многочисленны.

Карибу, или северный олень, бык ( Rangifer tarandus ).

Jen and Des Bartlett / Bruce Coleman Inc.Крупные самцы могут достигать высоты в плечах более 1,2 метра (3,9 фута) и весить более 250 кг (550 фунтов); самки немного мельче. У северных оленей копыта глубоко раздвоены, поэтому копыта могут ступать по снегу или мягкой земле; они также хорошие пловцы. Цвет варьируется от беловатого зимой до коричневого летом.Тяжелые остевые волосы полые, что увеличивает изоляционные свойства пальто. Рога с числом острия до 44 могут вырасти до 1,4 метра у самцов; это единственный вид оленей, у которых самки также имеют рога.

северный оленьСеверный олень в Финляндии.

© 3355m / Fotolia Олени созревают как годовики, если их питание хорошее, хотя самцы не могут соревноваться за самок до своей четвертой осени, когда их рога и масса тела (которые взаимосвязаны) станут достаточно большими.Гон происходит в октябре и длится всего 11 дней. Самцы тундры, объединенные с тысячами самок для осенней миграции, оценивают размер рогов других самцов визуально и, таким образом, обычно избегают серьезных драк. С другой стороны, лесные олени защищают отдельные гаремы и сражаются сильнее. У обеих разновидностей один теленок рождается в мае или июне после семи с половиной месяцев беременности. Теленок быстро растет на молоке матери, которое богаче, чем у других копытных. Через месяц он может есть свежие растения, а к трем месяцам он может выжить, если мать умирает, но обычно отлучение от груди происходит в возрасте пяти-шести месяцев.Половину всех рожденных телят могут убить волки, медведи и рыси. Продолжительность жизни в дикой природе около 15 лет, в неволе — 20 лет.

Продолжительность жизни в дикой природе около 15 лет, в неволе — 20 лет.

Карибу, или северный олень ( Rangifer tarandus ).

Дин Биггинс / США. Служба охраны рыболовства и дикой природыЕвразийские и американские лесные олени живут семейными группами от 6 до 13 человек с сезонными ареалами в 500 квадратных километров (190 квадратных миль) или меньше. Тундровые олени проводят зиму рассредоточенно в лесах, но весной собираются вместе, чтобы мигрировать в тундру; осенью они снова массово возвращаются в лес.Летняя пища — трава, осока, зеленые листья кустарников и новообразования лиственницы, ивы и березы; грибы ищут в конце лета. Зимой обмен веществ замедляется, и олени полагаются на лишайники с высоким содержанием углеводов, называемые оленьим мхом, которые они достигают, вырывая кратеры на снегу. Теленок следует за своей матерью и разделяет эту пищу. Олени выживают на этой низкобелковой диете, перерабатывая мочевину (обычно отходы) в пищеварительной системе и используя ее азот. Самки держат свои рога всю зиму, что позволяет им защищать кормовые кратеры друг от друга, а также от самцов, которые сбрасывают рога вскоре после гона.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас Насчитывается около 3,5 миллионов карибу в Северной Америке и, возможно, 1 миллион диких северных оленей в Евразии, в основном в России. В Северной Европе обитает около 3 миллионов домашних оленей. Они важны для традиционных пастухов, таких как саамы (саамы) из Скандинавии и России, которые используют их как вьючных и тягловых животных, а также для мяса, молока и шкур; рога вырезаны в инструменты и тотемы. Летом пастухи используют лодки, чтобы переправлять стада на прибрежные острова.В лесах региона Да Хинган на северо-востоке Китая эвенки используют северных оленей в качестве вьючных животных и верховых животных, а небольшое количество пастухов цаатан (дхукха) в северной Монголии используют оленей, которых они содержат, различными способами.

Саамы собирают оленей перед началом весенней миграции, недалеко от Каутокейно, Норвегия.

© Брайан и Черри АлександрИз девяти признанных подвидов два являются лесными экотипами, один из которых обитает в Северной Америке, а другой — в Евразии.Окаменелости с Аляски указывают на то, что они эволюционировали в эпоху позднего плиоцена (от 3,6 до 2,6 миллионов лет назад). Во время последнего оледенения ( см. Ледниковый период ) более 11700 лет назад на них охотились люди Хлодвига из Нью-Мексико и многие племена раннего каменного века в южной Европе.

Карибу ПириКарибу Пири ( Rangifer tarandus pearyi ).

Пол Лёвен — iStock / ThinkstockБиомы Голубой планеты — Белохвостый олень

Общие имена: Вирджиния белохвостый олень, ключевой олень, прыгающий олень

Род: Odocoileus

Виды: virginianus

Мех белохвостый олень сероватого цвета в зимой, то летом появляется больше красного.У него за носом полоса белого меха, в круги вокруг глаз и внутри ушей. Более белый мех спускается по горлу, по верхнему внутренности ног и под хвостом.

Только у самцов есть рога, которые они сбрасывают в январе, чтобы В марте и снова отрастают в апреле или мае. В белохвостый олень может быть от 3 до 3 1/2 футов в плечи.Самцы могут весить до 400 фунтов, и самки от 70 до 200 фунтов.

Это в основном активны ночью, но могут быть активны и в любое время. Они будут кормиться в основном перед рассветом в течение нескольких часов и снова после полудня. untildusk. Они летом пасутся на зеленых растениях и орехах. и желуди зимой. Они также будут есть веточки и почки березы, клена и хвойных деревьев в зима.

untildusk. Они летом пасутся на зеленых растениях и орехах. и желуди зимой. Они также будут есть веточки и почки березы, клена и хвойных деревьев в зима.

После вязки, которая длится с октября по декабрь, самка родит примерно через 7 месяцев к одному или двум оленям. Оленята с белыми пятнами, которые они теряют к первой зиме. Оленята могут ходить при рождении и грызть траву несколько дней. потом. Обычно их отнимают от груди к шести неделям. Белохвостый олени живут около 10 лет, но некоторые доживают до как 20 лет в неволе.

Белохвостый олень — обычно одиночное животное, но самки и олени время от времени будут объединяться.В брачный период самец может присоединяйтесь к этим группам и старайтесь держать подальше другие деньги. В течение зимние белохвостые олени сформируют стада для содержания теплый.

Белохвостый олень имеет защитную окраску или камуфляж, что позволяет ему спрятаться в подлеске. Если бы вы проходили мимо, и это стоял рядом, вам, вероятно, придется присмотреться, чтобы видеть это . Когда их беспокоят, они издают фыркающий звук и топают копытами, чтобы предупредить других оленей об опасности.Когда они убегают они поднимут хвост, который прилипнет как белый флаг. Это предупреждает других оленей об опасности и дает оленям за чем следовать. У них очень хорошо зрение и слух, но в основном зависят от их чувства запах, чтобы обнаружить опасность.

Белохвостый олень живет на сельскохозяйственных угодьях, в зарослях кустарников и лесах в большинстве южной части Канады и за исключением двух или трех штатов в запад, все материковые Соединенные Штаты.Они также варьируются по всей Центральной Америке в Боливию.

Белохвостый олени когда-то были почти истреблены на большей части северо-востока и средний запад Соединенных Штатов, но из-за охоты ограничений и меньше хищников, теперь их больше, чем Когда-либо.

2000

Библиография:

Олень и лось Издательство, Clarin Books, 1967

фото: Гарольд Wilions, http: // home.earthlink.net/~h211/index.html

Карибу (северный олень) | National Geographic

- Общепринятое название:

- Карибу (северный олень)

- Научное название:

- Rangifer tarandus

- Тип:

- Млекопитающие

- Группа

- Группа диеты:

- :

- Стадо

- Средняя продолжительность жизни в дикой природе:

- 15 лет

- Размер:

- От 4 до 5 футов в плече

- Вес:

- От 240 до 700 фунтов

- Статус Красного списка МСОП:?

- Уязвимые

Наименее опасные вымершие

- Текущая популяционная тенденция:

- Уменьшение

Крупные копытные животные, принадлежащие к семейству оленей, карибу и северные олени, на самом деле относятся к одному виду — Rangifer tarandus .Однако есть различия между карибу и северным оленем. Карибу происходят из Северной Америки, а северные олени — из Северной Европы и Азии. Однако на Аляске есть олени, завезенные из Сибири в конце 19 — начале 20 веков.

Некоторые люди используют термин «северный олень» для обозначения домашних рабочих животных, таких как те, которые тянут сани Санты, но есть как дикие, так и домашние стада северных оленей. С другой стороны, карибу живут в дикой природе и долго мигрируют.Коренные народы, в том числе саамы на севере Скандинавии и ненцы в российской Арктике, пасут оленей и используют их для своего мяса. Вероятно, поэтому олени стали более коренастыми, чем карибу.

С другой стороны, карибу живут в дикой природе и долго мигрируют.Коренные народы, в том числе саамы на севере Скандинавии и ненцы в российской Арктике, пасут оленей и используют их для своего мяса. Вероятно, поэтому олени стали более коренастыми, чем карибу.

Карибу — одна из крупнейших миграций крупных животных в мире. С приближением лета они направляются на север по проторенным годовым маршрутам. Некоторые стада могут преодолеть более 600 миль, чтобы добраться до своих летних пастбищ. Они будут проводить летние месяцы, питаясь обильными травами и растениями тундры.Взрослый карибу может съесть 12 фунтов пищи каждый день. Это также когда они рожают.

Когда каждый год выпадает первый снег, карибу поворачивают обратно на юг. Стада самок карибу, называемые коровами, уходят на несколько недель раньше самцов, за которыми следуют годовалые телята из предыдущего сезона родов. Стада зимуют в более защищенных местах и выживают, питаясь лишайниками.

Карибу выше и длиннее северных оленей, вероятно, потому, что они эволюционировали, чтобы совершать эти длительные миграции.

Копыта и рогаКарибу, как часть семейства оленьих, имеют большие копыта, которые являются полезным инструментом для жизни в суровых северных землях. Они достаточно большие, чтобы выдерживать тушу животного на снегу и эффективно грести по воде. Нижняя часть копыта выдолблена как совок и используется для рытья снега в поисках пищи. Его острые края позволяют животному хорошо держаться на камнях или льду.

Карибу — единственный олень, у которого и самцы, и самки имеют рога, хотя только у некоторых самок они есть.Коровы рожают по одному теленку каждый год, который может встать всего через несколько минут и на следующий день отправиться вместе с матерью.

Conservation

Карибу классифицируются как уязвимые для исчезновения, на одну ступень выше находящихся под угрозой исчезновения. Поскольку они мигрируют, изменения в ландшафте, такие как появление новых заборов или другое развитие человека на их маршрутах миграции, могут быть особенно разрушительными. Изменение климата также представляет собой угрозу. По мере потепления Арктики они становятся более восприимчивыми к болезням и паразитам, которые могут быстро распространиться через стадо.

Изменение климата также представляет собой угрозу. По мере потепления Арктики они становятся более восприимчивыми к болезням и паразитам, которые могут быстро распространиться через стадо.

Кадры с беспилотника раскрывают новые подсказки о том, как отдельные карибу ведут себя в стадах.

Детские исследования различных видов, Rangifer tarandus, карибу, северный олень: ИНФОРМАЦИЯ

Как они выглядят?

Различные популяции карибу имеют широкий диапазон размеров. Как правило, популяции, которые встречаются южнее, больше, чем их северные собратья. Карибу может иметь высоту плеч до 120 см и общую длину от 150 до 230 см.У них короткие хвосты. Самцы крупнее самок, иногда вдвое больше. Пальто из карибу — отличная легкая изоляция от экстремальных холодных температур, с которыми они сталкиваются. Волосы полые и резко сужаются, что помогает удерживать тепло близко к телу, а также делает их более плавучими. Цвет варьируется в зависимости от подвида, региона, пола и сезона от очень темно-коричневого у лесных быков карибу летом до почти белого в Гренландии (R. t. Groenlandicus) и высокого арктического карибу. Белые участки часто присутствуют на животе, шее и над копытами.Копыта большие и вогнутые, что поддерживает их в снегу и мягкой тундре — условиях, с которыми они часто сталкиваются. Широкие копыта также пригодятся при плавании. Карибу издают слышимый щелкающий звук при ходьбе, который возникает из-за трения сухожилиями кости стопы. Карибу — единственный вид оленей, у которых у обоих полов есть рога. Взрослые быки могут нести огромные и сложные рога, тогда как у коров и молодых животных рога обычно меньше и проще. Взрослые быки обычно сбрасывают свои рога вскоре после гона, тогда как коровы могут сохранять свои рога до весны.

- Диапазон масс

- от 55 до 318 кг

- от 121,15 до 700,44 фунтов

- Длина диапазона

- от 150 до 230 см

- от 59,06 до 90,55 дюйма

- Средняя скорость основного обмена

- 119.

66 Вт

66 Вт - Возраст

Где они живут?

Карибу обитают в Северной Америке и Евразии в большом круге вокруг северного полюса, такое распространение называется «циркумполярным». Лесные подвиды карибу можно найти на юге до 46 ° северной широты, в то время как другие подвиды можно найти на севере до 80 ° северной широты.Когда-то карибу были обнаружены на юге, вплоть до Германии, Великобритании, Польши и штата Мэн (США), но чрезмерная охота и разрушение среды обитания сократили их популяцию до лишь части их исторического ареала.

Какая среда им нужна?

Карибу населяют арктическую тундру и субарктические (бореальные) лесные районы.

Как они размножаются?

Самцы соревнуются за доступ к самкам во время осеннего сезона размножения или гона.Это происходит в октябре и начале ноября. В это время самцы могут вступать в схватки, в результате которых они получают ранения и истощаются. Доминирующие самцы ограничивают доступ небольшими группами от 5 до 15 самок. Самцы в это время прекращают кормление и могут быстро похудеть.

В конце августа и сентябре первоклассные быки сбрасывают бархат, окружающий их рога. Вскоре после этого начинается драка между самцами (спарринг), когда гон (сезон размножения) обычно происходит в октябре.Самки могут размножаться уже в 16 месяцев, но обычно начинают размножаться в 28 месяцев. При правильном питании самки ежегодно рожают телят, но могут пропускать годы в районах с низким качеством кормов. Один теленок весом от 3 до 12 кг рождается примерно через 228 дней, в мае или июне. Сообщалось о близнецах, но они встречаются редко. Телята отлучают от груди в течение первой недели июля, но вскоре после рождения начинают пастись на траве. После 45 дней телята в основном полагаются на выпас в качестве корма.

Телята отлучают от груди в течение первой недели июля, но вскоре после рождения начинают пастись на траве. После 45 дней телята в основном полагаются на выпас в качестве корма.

- Как часто происходит воспроизведение?

- Карибу размножаются один раз в год.

- Сезон размножения

- Размножение обычно происходит в октябре.

- Диапазон количества потомков

- 2 (высокий)

- Среднее количество потомков

- 1

- Среднее количество потомков

- 1

- Возраст

- Средний срок беременности

- 7.6 месяцев

- Средний срок беременности

- 228 дней

- Возраст

- Средний возраст отлучения от груди

- 1,5 месяца

- Диапазон возраста половой или репродуктивной зрелости (женщины)

- 16 (низкий) мес

- Средний возраст половой или репродуктивной зрелости (женщины)

- 28 месяцев

- Средний возраст половой или репродуктивной зрелости (мужской)

Пол: мужской - 680 дней

- Возраст

- Средний возраст половой или репродуктивной зрелости (мужской)

Новорожденные телята являются скороспелыми, способны кормить грудью через несколько минут после рождения, следовать за своей матерью через час и способны обогнать человека в возрасте одного дня. Телята кормятся исключительно в течение первого месяца, после чего начинают пастись. Иногда они будут продолжать кормить грудью ранней осенью, когда станут независимыми.

Телята кормятся исключительно в течение первого месяца, после чего начинают пастись. Иногда они будут продолжать кормить грудью ранней осенью, когда станут независимыми.

- отсутствие родительского участия

- преклонный

- предварительное оплодотворение

- до вылупления / рождения

- перед отъемом / оперением

Как долго они живут?

Женщины обычно живут дольше мужчин, некоторые — более 15 лет.Быки очень восприимчивы к хищникам после гона, что может привести к их травмам и / или истощению. Быки обычно живут менее 10 лет в дикой природе. Средняя продолжительность жизни — 4,5 года.

Как они себя ведут?

Карибу, как известно, преодолевают расстояния, превышающие любые другие наземные млекопитающие. Они могут преодолевать более 5000 километров в год, с обширными миграциями весной и осенью. Они могут развивать скорость до 80 км / час. Весенняя миграция уводит карибу с зимнего ареала обратно на места отела с теплой погодой (районы, где самки рожают детенышей).Стада карибу определяются расположением их традиционных мест отела. Карибу — стадные животные, и самые большие группы, которых могут насчитывать десятки тысяч, встречаются в летние месяцы. Считается, что такое групповое поведение приносит некоторое облегчение от огромных стаей беспокоящихся комаров, певчих мух и носовых мух, обитающих в арктической тундре летом. По мере наступления более прохладной погоды группы становятся меньше, но карибу могут снова собираться во время гона (сезон размножения) и осенней миграции. Большинство карибу зимуют в лесных районах, где они избегают глубокого снега и сильных ветров тундры. Карибу способны находить корм (травы, осоки и лишайники) под снегом, по-видимому, благодаря их способности чувствовать его запах. Чтобы добраться до корма, они копают передними лапами воронки. Доминирующие карибу часто захватывают кратеры, вырытые менее доминирующими животными.

Большинство карибу зимуют в лесных районах, где они избегают глубокого снега и сильных ветров тундры. Карибу способны находить корм (травы, осоки и лишайники) под снегом, по-видимому, благодаря их способности чувствовать его запах. Чтобы добраться до корма, они копают передними лапами воронки. Доминирующие карибу часто захватывают кратеры, вырытые менее доминирующими животными.

Как они общаются друг с другом?

Карибу общаются между собой голосовыми, визуальными, химическими и тактильными сигналами.У них острое обоняние, что позволяет им находить пищу глубоко под снегом.

Что они едят?

Карибу — это в основном травоядные животные, которые пасутся. Их рацион меняется в зависимости от сезона. Летом они питаются листьями ив и берез, грибами, пушицей, осокой и другими наземными видами растительности. Зимой лишайники являются важным источником пищи, хотя они продолжают питаться любой доступной растительностью.

- листья

- корни и клубни

- древесина, кора или стебли

- мохообразные

- лишайники

Что их ест и как они избегают употребления в пищу?

Телята уязвимы для хищников со стороны медведей, волков и других хищников в течение первой недели жизни.Здоровые взрослые особи карибу менее восприимчивы к хищникам до старости, а болезни ослабляют их. Путешествуя стадами, карибу увеличивают количество особей, которые могут наблюдать за хищниками.

Какую роль они играют в экосистеме?

Собирая пищу, карибу оказывают огромное влияние на сообщества растительности по всему ареалу. Они также являются важной добычей для крупных хищников, таких как медведи и волки, особенно в период отела.

Они также являются важной добычей для крупных хищников, таких как медведи и волки, особенно в период отела.

Они вызывают проблемы?

Карибу не оказывает негативного воздействия.

Как они с нами взаимодействуют?

Карибу широко использовались для изготовления мяса, меха и рогов. Олени, одомашненные подвиды карибу, разводились по всему ареалу в течение тысяч лет.

- еда

- части тела являются источником ценного материала

Находятся ли они под угрозой исчезновения?

Хотя на Аляске с ее более чем 30 стадами численность карибу почти вдвое превышает численность населения (1 000 000), карибу в нижних 48 штатах Соединенных Штатов считаются находящимися под угрозой исчезновения.Карибу на Аляске относятся к подвидам бесплодных земель, тогда как живущие (в Вашингтоне и Айдахо) и вымершие (штат Мэн) стада относятся к подвидам лесных. Стадо Селкирков, населяющее Вашингтон, Айдахо и южную часть Британской Колумбии, насчитывает всего около 30 членов. В этих регионах они занесены в список находящихся под угрозой исчезновения в соответствии с Законом об исчезающих видах. Потеря среды обитания, чрезмерная охота и другие факторы способствовали неустойчивому положению лесного карибу в Соединенных Штатах.

По оценкам, во всем мире численность карибу составляет около 5 миллионов человек.Самые большие стада сейчас встречаются на Аляске, в Канаде и России. Люди активно охотились на этот вид. Они вымерли в большинстве частей Европы, по крайней мере, с 1600-х годов. Разведка нефти и полезных ископаемых в Канаде может угрожать лесной среде обитания карибу. Популяции северного арктического карибу также считаются уязвимыми.

Несмотря на свой статус в дикой природе, домашние стада северных оленей процветают в Старом Свете, в Канаде, на Аляске и в 48 нижних штатах, включая Мичиган.

Карибу и их домашние аналоги — северный олень, играли очень важную роль в культурах коренных народов Арктики. Несколько коренных народов Сибири, Скандинавии и Америки построены на выращивании карибу.

Авторы

Таня Дьюи (редактор), Animal Diversity Web.

Кайл К. Джоли (автор), Научный центр Аляски, Геологическая служба США.

Нэнси Шефферли (автор), Animal Diversity Web.

Список литературы

Dalrymple, B.W. 1978. Крупные животные Северной Америки. Outdoor Life Books, Нью-Йорк.

Новак, Р.М. и J.L. Paradiso. 1983. Млекопитающие Уокера, четвертое издание. Издательство Университета Джона Хопкинса. Балтимор и Лондон.

Burt, W., R. Grossenheider. 1980. Полевые путеводители Петерсона: Млекопитающие, 3-е издание. Бостон, Массачусетс: Компания Houghton Mifflin.

Гейст, В.1998. Олени мира: их эволюция, поведение и экология. Механиксбург, Пенсильвания: Stackpole Books.

Келсалл, Дж. 1968. Мигрирующий карибу бесплодных земель Канады. Оттава: Королевский принтер.

Ассоциация оленеводов и оленеводов, «Олени, козы, овцы и т. Д.: Олени» (он-лайн). Доступ 18 мая 2000 г. на http://www.blarg.net/~critter/subindex/deer.html.

Валкенбург, П.1999. «Карибу» (В сети). Серия блокнотов Департамента рыбной ловли и охоты Аляски. Доступ 19 сентября 2003 г. на http://www.state.ak.us/adfg/notebook/biggame/caribou.htm.

Профиль видов карибу, Департамент рыбы и дичи Аляски

Знаете ли вы?

На языке инупиак, на котором говорят инупиаты Северной Аляски, слово, обозначающее карибу, обычно пишется как «туту». ‘

‘

Общее описание

У карибу большие вогнутые копыта, которые широко расставлены, чтобы поддерживать животное в снегу и мягкой тундре. Ноги также функционируют как весла, когда плывут карибу. Карибу — единственный представитель семейства оленьих (Cervidae), в котором у обоих полов растут рога. Рога взрослых быков крупные и массивные; у взрослых коров они намного короче и обычно более тонкие и неправильной формы.В конце Осенью карибу гвоздично-коричневого цвета с белой шеей, крупом и лапами и часто имеют белую полосу по бокам. Шерсть новорожденных телят варьируется от темного, шоколадно-коричневого до красновато-коричневого. Новорожденные телята весят в среднем 6 кг (13 фунтов) и очень быстро растут. Они могут удвоить свои вес через 10-15 дней. Вес взрослых быков в среднем 350-400 фунтов (159-182 кг). Однако веса в 700 фунтов (318 кг) имеют был записан. Взрослые самки в среднем составляют 80-120 кг (175-225 фунтов).Карибу на севере и юго-западе Аляски обычно меньше карибу во внутренних и южных частях штата.

В Европе карибу называют северным оленем, но на Аляске и в Канаде северным оленем называют только полуодомашненную форму. Все карибу и северные олени во всем мире считаются одним и тем же видом, но существует 7 подвидов: пустоши ( Rangifer tarandus granti ), Шпицберген ( R.t platyrhynchus ), Европейский ( R.т. tarandus ), финский лесной северный олень ( R.t. fennicus ), Гренландия ( R.t. groenlandicus ), лесной массив ( R.t. caribou ) и Пири ( Rt pearyi ). На Аляске обитают преимущественно подвиды бесплодных земель и одно небольшое стадо лесных карибу, стадо Чисана, которое перемещается в Канаду в районе Врангель-Стрит. Район Элиаса на юге центральной Аляски. В Канаде есть три подвида: Пири, лесистая местность и бесплодная земля.

Карибу на Аляске распространены в 32 стадах или популяциях.Стадо использует отдельную зону отела, которая отделена от зоны отела других стад, но разные стада могут смешиваться на зимних пастбищах.

Привычки к еде

Как и большинство стадных животных, карибу должны постоянно двигаться, чтобы найти достаточную пищу. Большие стада часто мигрируют на большие расстояния (до 400 миль / 640 км) между летним и зимним диапазоном. Меньшие стада могут вообще не мигрировать. Летом (май-сентябрь), Карибу поедают листья ивы, осоки, цветущие тундровые растения и грибы.Они переходят на лишайники (олений мох), сушеные осоки (травянистые растения) и небольшие кустарники (например, черника) в сентябре.

Вокализации

Что касается аудио образца на вкладке «Слушать»: «фыркает» — это корова; на заднем плане также слышен крик теленка. Коровы и телята больше всего кричат во время отела и в начале лета, потому что это основное средство поддержания контакта. По мере взросления телят частота и длина вокализации коровы / теленка уменьшаются.Единственный раз, когда быки издают звуки, это во время гона — быки менее гортанные и более «воздушные», чем коровы.

История жизни

События жизненного цикла карибу происходят в разное время года, но определение этих сезонов варьируется между стадами и биологами карибу. Отел происходит в середине-конце мая на Внутренней Аляске и в начале июня на севере и юго-западе Аляски. Если самки в очень хорошем состоянии, они могут размножаться, когда им исполнится 16 месяцев, но в большинстве стад они не размножаются, пока им не исполнится 28 месяцев.Большинство взрослых коров беременеют каждый год и рожают одного теленка — близнецы бывают очень редко. В некоторых районах волки, медведи гризли и беркуты убивают большое количество новорожденных телят. Карибу «болотные» хищники — коровы в стаде рождают много телят за очень короткий промежуток времени, по сути подавляя хищников в этой местности с переизбытком пищи. Хищники и падальщики также быстро атакуют мертворожденных или нездоровых телят.

После отела карибу собираются большими «скоплениями после отела», чтобы избежать нападения хищников и комаров и мух. Эти большие группы карибу живут вместе в высоких горах и на морском побережье, где ветер и прохладные температуры защищают их от летней жары и насекомых. Для западного арктического стада, самого большого стада карибу на Аляске, агрегация после отела отличается от летней агрегации. Во время послеродового периода, по крайней мере, для этого стада, бычки и нематеринские карибу все еще отделяются от коров с новорожденными (новорожденными теленками). Затем летом (который также называют сезоном насекомых) коровы и телята собираются вместе с быками и нематериным оленем, образуя большие скопления.

Эти большие группы карибу живут вместе в высоких горах и на морском побережье, где ветер и прохладные температуры защищают их от летней жары и насекомых. Для западного арктического стада, самого большого стада карибу на Аляске, агрегация после отела отличается от летней агрегации. Во время послеродового периода, по крайней мере, для этого стада, бычки и нематеринские карибу все еще отделяются от коров с новорожденными (новорожденными теленками). Затем летом (который также называют сезоном насекомых) коровы и телята собираются вместе с быками и нематериным оленем, образуя большие скопления.

После того, как численность насекомых в августе уменьшится, карибу разбегаются и обильно питаются ивовыми листьями и грибами, чтобы набрать вес.

Выпадение бархата (мехового покрова на оленьих рогах) в конце августа — начале сентября крупными быками знаменует приближение сезона гона (размножения) и начало осенней миграции. Взрослые быки часто имеют более трех дюймов жира на спине и крупе, которые используются для обеспечения энергии, необходимой во время гона.Шеи взрослых бычков-карибу сильно раздуваются в сентябре из-за естественного производства стероидных гормонов, таких как тестостерон. Драки начинаются в начале сентября и учащаются по мере приближения колеи в конце месяца. В случае стада Западной Арктики быки проводят спарринг в сентябре, но настоящая гонка, отмеченная серьезными боями и размножением, происходит в середине-конце октября. Для более южных стад стад должен происходить в сентябре, в зависимости от даты отела.

Большинство драк между быками — короткие схватки, но происходят ожесточенные схватки, и многие быки получают серьезные травмы или гибнут во время гона.Многих раненых или истощенных быков после гона убивают волки и медведи. В отличие от многих других представителей семейства оленьих, бычий карибу не контролирует гарем коров. Вместо этого они контролируют пространство вокруг себя и не позволяют другим быкам разводить самок в их пространстве. Самые крупные быки сбрасывают рога в конце октября, но мелкие быки и небеременные коровы сбрасывают рога только в апреле. Беременные самки обычно сохраняют свои рога до рождения телят в конце мая или начале июня.

Самые крупные быки сбрасывают рога в конце октября, но мелкие быки и небеременные коровы сбрасывают рога только в апреле. Беременные самки обычно сохраняют свои рога до рождения телят в конце мая или начале июня.

Ареал и среда обитания

Карта 32 стад карибу на Аляске

(Нажмите, чтобы увеличить)

На Аляске карибу предпочитают безлесную тундру и горы в любое время года, но многие стада зимуют в северных лесах (тайге). Места отела обычно расположены в горах или в открытой прибрежной тундре. Карибу, как правило, отеляются в одних и тех же районах год через год, но маршруты миграции, использовавшиеся в течение многих лет, могут внезапно быть оставлены в пользу перемещений в новые районы с большим количеством пищи.Изменение перемещений может создать проблемы для коренных жителей Аляски и Канады, которые питаются карибу.

Передвижение карибу, вероятно, вызвано изменением погодных условий, например наступлением холодов или метелей. Один раз они решают мигрировать, карибу могут путешествовать до 50 миль в день. У карибу явно есть компас, как у перелетных птиц, и могут путешествовать по незнакомым местам, чтобы добраться до места отела.

Чтобы увидеть ареалы стад более подробно, см. Карту 32 стад карибу на Аляске.

Стада карибу Аляски

Североамериканские стада карибу

Эти анимированные карты показывают передвижение стад карибу в течение года. На карте Североамериканские стада показаны четыре стада Аляски и восемь канадских стад. На карте, обозначенной Аляскинские стада карибу , показаны четыре самых северных стада (тешекпук, Западная Арктика, Центральная Арктика и Дикобраз) из 31 стада карибу на Аляске.Стадо дикобраза расположено в западной части Канады. Обратите внимание, что олени собираются или собираются в июне на местах отела. Подсчет стада карибу проводят вскоре после того, как эти скопления начинают происходить, обычно в начале июля. Данные были собраны примерно за 1990–2006 годы. Этот проект был выполнен CARMA — C ircum A rctic R angifer M onitoring и A ssessment Network. Сеть — это международная группа ученых, менеджеров и общественных деятелей, которые имеют общий интерес к карибу.

На карте, обозначенной Аляскинские стада карибу , показаны четыре самых северных стада (тешекпук, Западная Арктика, Центральная Арктика и Дикобраз) из 31 стада карибу на Аляске.Стадо дикобраза расположено в западной части Канады. Обратите внимание, что олени собираются или собираются в июне на местах отела. Подсчет стада карибу проводят вскоре после того, как эти скопления начинают происходить, обычно в начале июля. Данные были собраны примерно за 1990–2006 годы. Этот проект был выполнен CARMA — C ircum A rctic R angifer M onitoring и A ssessment Network. Сеть — это международная группа ученых, менеджеров и общественных деятелей, которые имеют общий интерес к карибу.

Статус, тенденции и угрозы

На Аляске насчитывается около 750 000 диких карибу (включая некоторые стада, принадлежащие Аляске и канадской территории Юкон). Самыми крупными стадами (по состоянию на 2011 г.) являются стадо Западной Арктики — около 325 000, стадо дикобраза-карибу — около 169 000, стадо Центральной Арктики — 67 000, стадо Fortymile — 52 000 и стадо тешекпук — около 55 000. Численность карибу несколько циклична, и время уменьшения и увеличения, а также размер, до которого вырастают стада, не очень предсказуемы.Хотя чрезмерная охота приводила к тому, что в прошлом некоторые стада оставались малочисленными, сегодня изменение погодных условий (климат), плотность популяции, хищничество волков и медведей гризли и вспышки болезней определяют, увеличится или уменьшится большинство стад.

Быстрые факты