МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — это… Что такое МЛЕКОПИТАЮЩИЕ?

Поскольку все типы зубов расположены в неизменном порядке — I, C, P, M, — зубные формулы часто еще более упрощают, опуская эти буквы. Тогда для человека получаем:

Некоторые зубы, выполняющие особые функции в ходе эволюции, могут претерпевать очень сильные изменения. Например, в отряде хищных (Carnivora), т.е. у кошек, собак и т.п., четвертый верхний премоляр (обозначаемый P4) и первый нижний моляр (M1) крупнее всех прочих щечных зубов и снабжены острыми, как лезвия, режущими кромками. Эти зубы, называемые хищническими, расположены друг напротив друга и действуют наподобие ножниц, разрезая мясо на куски, которые животному удобнее проглотить. Система P4/M1 — отличительный признак отряда Carnivora, хотя ее функцию могут выполнять и другие зубы. Например, молочный набор Carnivora не содержит моляров, и в качестве хищнических используются только премоляры (dP3/dP4), а у некоторых представителей вымершего отряда Creodonta для этой же цели служили две пары коренных зубов — M1+2/M2+3.

ТИПЫ ЗУБОВ. ХВАТАТЕЛЬНЫЕ

ТИПЫ ЗУБОВ. РУБЯЩИЕ

ТИПЫ ЗУБОВ. СТРОГАЮЩИЕ

ТИПЫ ЗУБОВ. СЖИМАЮЩИЕ

ТИПЫ ЗУБОВ. ДРОБЯЩИЕ

ТИПЫ ЗУБОВ. ПЕРЕТИРАЮЩИЕ

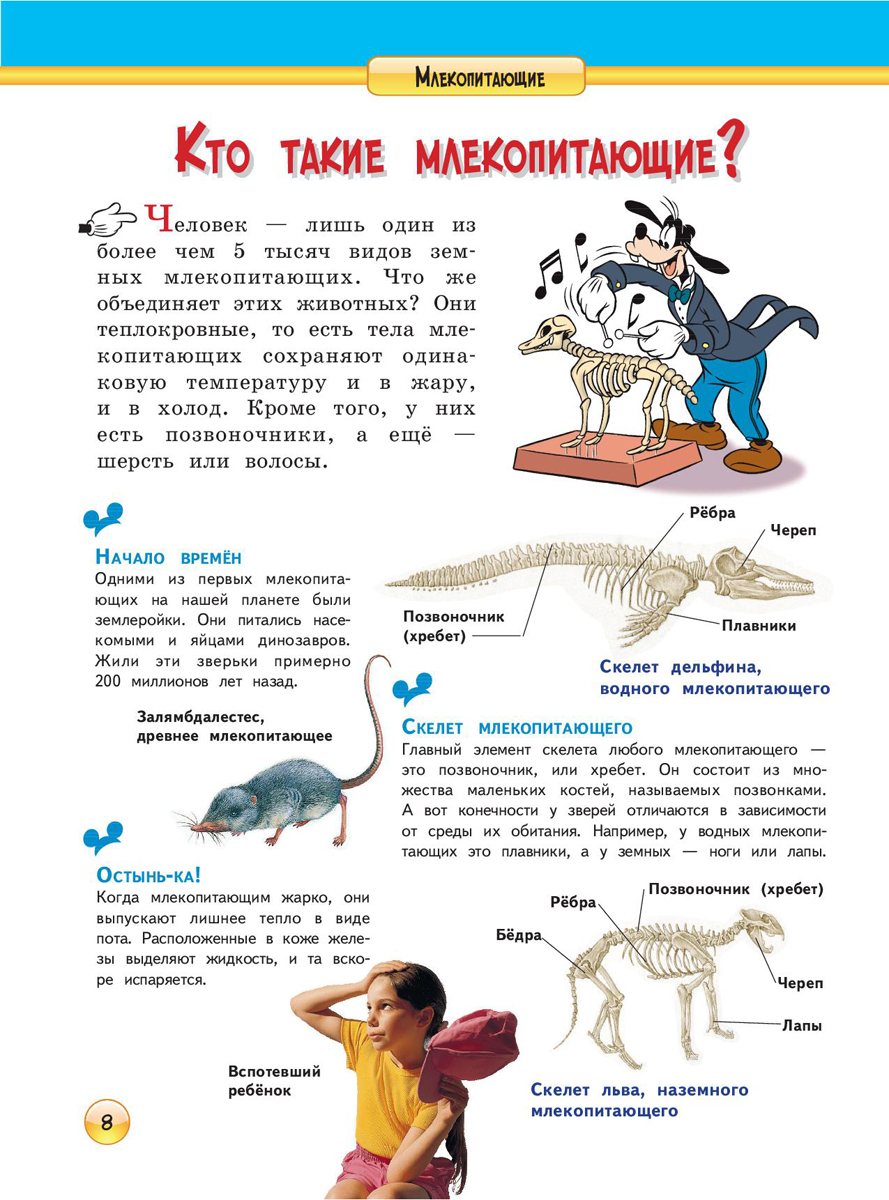

Скелет. У млекопитающих, как и у всех позвоночных, скелет состоит из большого числа костей, развивающихся независимо и соединенных между собой связками и соединительной тканью. У некоторых видов он глубоко специализирован, но принцип его строения одинаков у всех представителей класса. Это фундаментальное сходство хорошо заметно при сравнении крайних вариантов, например дельфинов с практически отсутствующей шеей, позвонки которой толщиной с бумагу, и жирафов с таким же числом, но сильно вытянутых шейных позвонков. Череп млекопитающих сочленяется с позвоночным столбом двумя округлыми костными выступами в своей задней части — затылочными мыщелками. Для сравнения, у черепа рептилий только один затылочный мыщелок, т.е. только одна точка сочленения с позвоночником.

СКЕЛЕТЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. КИТ

СКЕЛЕТЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. ЖИРАФ

СКЕЛЕТЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

СКЕЛЕТЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. ГОРИЛЛА

Конечности. Самая верхняя кость передней конечности (руки у человека) — плечевая. Она причленяется к лопатке с помощью шаровидного сустава, а нижним концом связана с двумя костями предплечья (подплечья) — лучевой и локтевой. Запястье обычно состоит из шести-восьми небольших косточек (у человека их восемь), которые соединяются с костями пясти, образующими «ладонь» кисти. Кости пальцев называются фалангами. Бедренная кость задней конечности (ноги у человека) сочленена шаровидным суставом с тазом.

видов млекопитающих неодинакова, а у многих летучих мышей, грызунов и ряда других видов заметно падает во время сна и сезонной спячки. Обычно близкая к 38° C, в последнем случае она может приближаться к точке замерзания. Характерная для млекопитающих «теплокровность», т.е. способность поддерживать постоянную температуру тела, — понятие относительное. У многих видов известны суточные колебания этой температуры; у человека, например, на протяжении дня она поднимается от утреннего минимума (ок.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Нервная система функционирует как единое целое с органами чувств, например глазами, и управляется у млекопитающих головным мозгом. Самая крупная часть последнего называется большими полушариями (в затылочной области черепа находятся два более мелких полушария мозжечка). Головной мозг соединяется со спинным. У всех млекопитающих, за исключением однопроходных и сумчатых, в отличие от других позвоночных правое и левое большие полушария соединены между собой компактным пучком нервных волокон, называемым мозолистым телом. В мозгу однопроходных и сумчатых мозолистого тела нет, но соответствующие области полушарий тоже соединяются нервными пучками; например, передняя комиссура связывает друг с другом правую и левую обонятельные области. Спинной мозг — основной нервный ствол тела — проходит через канал, образованный отверстиями позвонков, и тянется от головного мозга до поясничного или крестцового отдела позвоночника, в зависимости от вида животного. С каждой стороны спинного мозга симметрично отходят нервы к различным частям тела.

Осязание в общих чертах обеспечивается определенными нервными волокнами, бесчисленные окончания которых находятся в коже. Эта система обычно дополняется волосками, действующими, как рычаги, для нажатия на пронизанные нервами участки. Зрение более или менее развито у всех млекопитающих, хотя у некоторых слепышей маленькие недоразвитые глаза покрыты кожей и вряд ли даже способны отличать свет от тьмы. Животное видит отраженный от объектов свет, поглощаемый глазом, который передает соответствующие сигналы в головной мозг для распознавания. Другими словами, сами глаза не «видят», а действуют только как преобразователи световой энергии. Одна из проблем получения четкого зрительного образа — преодоление хроматической аберрации, т.е. размытой цветной каймы, появляющейся по краям изображения, сформированного простой линзой (несоставным прозрачным предметом с двумя противоположными поверхностями, из которых по крайней мере одна криволинейна). Хроматическая аберрация является неотъемлемым свойством хрусталика глаза и возникает из-за того, что он, как простая линза, преломляет свет с более короткой длиной волны (например, фиолетовый) сильнее, чем длинноволновые лучи (например, красные).

Осязание в общих чертах обеспечивается определенными нервными волокнами, бесчисленные окончания которых находятся в коже. Эта система обычно дополняется волосками, действующими, как рычаги, для нажатия на пронизанные нервами участки. Зрение более или менее развито у всех млекопитающих, хотя у некоторых слепышей маленькие недоразвитые глаза покрыты кожей и вряд ли даже способны отличать свет от тьмы. Животное видит отраженный от объектов свет, поглощаемый глазом, который передает соответствующие сигналы в головной мозг для распознавания. Другими словами, сами глаза не «видят», а действуют только как преобразователи световой энергии. Одна из проблем получения четкого зрительного образа — преодоление хроматической аберрации, т.е. размытой цветной каймы, появляющейся по краям изображения, сформированного простой линзой (несоставным прозрачным предметом с двумя противоположными поверхностями, из которых по крайней мере одна криволинейна). Хроматическая аберрация является неотъемлемым свойством хрусталика глаза и возникает из-за того, что он, как простая линза, преломляет свет с более короткой длиной волны (например, фиолетовый) сильнее, чем длинноволновые лучи (например, красные). Таким образом, лучи всех длин волн фокусируются не в одной точке, давая четкое изображение, а одни ближе, другие — дальше, и изображение получается расплывчатым. В механической системе типа фотокамеры хроматическую аберрацию корректируют, склеивая линзы с различной взаимокомпенсирующей преломляющей способностью. Глаз млекопитающих решает эту проблему путем «отсекания» большей части коротковолнового света. Желтоватый хрусталик действует как желтый фильтр: он поглощает почти весь ультрафиолет (отчасти поэтому человек его и не воспринимает) и часть сине-фиолетового участка спектра. Не весь свет, проникающий через зрачок и достигающий светочувствительной сетчатки, используется для зрения. Часть его проходит сквозь сетчатку и поглощается лежащим под ней пигментным слоем. Для ночных животных это означало бы слишком большие потери незначительного количества доступного света, поэтому у многих таких видов дно глаза зеркальное: оно отражает неиспользованный свет обратно на сетчатку для дополнительной стимуляции ее рецепторов.

Таким образом, лучи всех длин волн фокусируются не в одной точке, давая четкое изображение, а одни ближе, другие — дальше, и изображение получается расплывчатым. В механической системе типа фотокамеры хроматическую аберрацию корректируют, склеивая линзы с различной взаимокомпенсирующей преломляющей способностью. Глаз млекопитающих решает эту проблему путем «отсекания» большей части коротковолнового света. Желтоватый хрусталик действует как желтый фильтр: он поглощает почти весь ультрафиолет (отчасти поэтому человек его и не воспринимает) и часть сине-фиолетового участка спектра. Не весь свет, проникающий через зрачок и достигающий светочувствительной сетчатки, используется для зрения. Часть его проходит сквозь сетчатку и поглощается лежащим под ней пигментным слоем. Для ночных животных это означало бы слишком большие потери незначительного количества доступного света, поэтому у многих таких видов дно глаза зеркальное: оно отражает неиспользованный свет обратно на сетчатку для дополнительной стимуляции ее рецепторов. Именно этот отраженный свет заставляет глаза некоторых млекопитающих «светиться» в темноте. Зеркальный слой называется tapetum lucidum (зеркальце). У млекопитающих два основных типа зеркальца. Первый — волокнистый, характерный для копытных. Их зеркальце в основном состоит из блестящего слоя волокон соединительной ткани. Второй тип — клеточный, например у хищных. В этом случае оно состоит из нескольких слоев уплощенных клеток, содержащих волокнообразные кристаллы. Зеркальце обычно расположено в сосудистой оболочке за сетчаткой, но, например, у некоторых летучих мышей и у виргинского опоссума оно погружено в саму сетчатку. Цвет, которым светятся глаза, зависит от количества крови в капиллярах сосудистой оболочки и содержания родопсина (пурпурного светочувствительного пигмента) в палочковидных элементах сетчатки, через которую проходит отраженный свет. Несмотря на широко распространенное убеждение, что цветовое зрение — редкость у млекопитающих, большинство которых якобы видит только оттенки серого, судя по накапливающимся фактам, многие виды, включая домашних кошек и собак, все же, хотя бы в некоторой степени, различают и цвета.

Именно этот отраженный свет заставляет глаза некоторых млекопитающих «светиться» в темноте. Зеркальный слой называется tapetum lucidum (зеркальце). У млекопитающих два основных типа зеркальца. Первый — волокнистый, характерный для копытных. Их зеркальце в основном состоит из блестящего слоя волокон соединительной ткани. Второй тип — клеточный, например у хищных. В этом случае оно состоит из нескольких слоев уплощенных клеток, содержащих волокнообразные кристаллы. Зеркальце обычно расположено в сосудистой оболочке за сетчаткой, но, например, у некоторых летучих мышей и у виргинского опоссума оно погружено в саму сетчатку. Цвет, которым светятся глаза, зависит от количества крови в капиллярах сосудистой оболочки и содержания родопсина (пурпурного светочувствительного пигмента) в палочковидных элементах сетчатки, через которую проходит отраженный свет. Несмотря на широко распространенное убеждение, что цветовое зрение — редкость у млекопитающих, большинство которых якобы видит только оттенки серого, судя по накапливающимся фактам, многие виды, включая домашних кошек и собак, все же, хотя бы в некоторой степени, различают и цвета. Цветовое зрение, вероятно, наиболее развито у приматов, но известно также у лошади, жирафа, виргинского опоссума, нескольких видов белок и многих других зверей. Слух хорошо развит у многих млекопитающих, причем для 20% их видов он во многом заменяет зрение. Слуховой аппарат состоит из трех основных частей. Млекопитающие — единственная группа животных с хорошо развитым наружным ухом. Ушная раковина улавливает звуковые волны и направляет их на барабанную перепонку. С внутренней стороны от нее находится следующий отдел — среднее ухо, заполненная воздухом камера с тремя косточками (молоточком, наковальней и стремечком), которые механически передают колебания от барабанной перепонки к внутреннему уху. Оно включает в себя улитку — спирально закрученную, заполненную жидкостью трубку с волосовидными выростами внутри. Звуковые волны вызывают колебания жидкости и, опосредованно, движение волосков, что служит стимуляцией нервных клеток у их основания. Частотный диапазон воспринимаемых звуков зависит от вида животного.

Цветовое зрение, вероятно, наиболее развито у приматов, но известно также у лошади, жирафа, виргинского опоссума, нескольких видов белок и многих других зверей. Слух хорошо развит у многих млекопитающих, причем для 20% их видов он во многом заменяет зрение. Слуховой аппарат состоит из трех основных частей. Млекопитающие — единственная группа животных с хорошо развитым наружным ухом. Ушная раковина улавливает звуковые волны и направляет их на барабанную перепонку. С внутренней стороны от нее находится следующий отдел — среднее ухо, заполненная воздухом камера с тремя косточками (молоточком, наковальней и стремечком), которые механически передают колебания от барабанной перепонки к внутреннему уху. Оно включает в себя улитку — спирально закрученную, заполненную жидкостью трубку с волосовидными выростами внутри. Звуковые волны вызывают колебания жидкости и, опосредованно, движение волосков, что служит стимуляцией нервных клеток у их основания. Частотный диапазон воспринимаемых звуков зависит от вида животного. Многие мелкие млекопитающие слышат «ультразвук» с частотами, которые слишком высоки для слуха человека. Ультразвук особенно важен для видов, использующих эхолокацию — улавливание отраженных звуковых волн (эха) для распознавания объектов в окружающей среде. Такой способ ориентации характерен для летучих мышей и зубатых китов. С другой стороны, многие крупные млекопитающие могут улавливать низкочастотный «инфразвук», который человек также не слышит. Обоняние связано с тонкими чувствительными мембранами (обонятельной слизистой) в задней части носовой полости. Они улавливают молекулы пахучих веществ, присутствующие во вдыхаемом воздухе. Обонятельная слизистая состоит из нервных и опорных клеток, покрытых слоем слизи. Окончания ее нервных клеток несут пучки обонятельных «ресничек» числом до 20, которые в совокупности образуют как бы ворсистый ковер. Реснички служат рецепторами запахов, причем густота их «ковра» зависит от вида животного. У человека, например, их бывает до 20 млн. на площади 5 см2, а у собаки — более 200 млн.

Многие мелкие млекопитающие слышат «ультразвук» с частотами, которые слишком высоки для слуха человека. Ультразвук особенно важен для видов, использующих эхолокацию — улавливание отраженных звуковых волн (эха) для распознавания объектов в окружающей среде. Такой способ ориентации характерен для летучих мышей и зубатых китов. С другой стороны, многие крупные млекопитающие могут улавливать низкочастотный «инфразвук», который человек также не слышит. Обоняние связано с тонкими чувствительными мембранами (обонятельной слизистой) в задней части носовой полости. Они улавливают молекулы пахучих веществ, присутствующие во вдыхаемом воздухе. Обонятельная слизистая состоит из нервных и опорных клеток, покрытых слоем слизи. Окончания ее нервных клеток несут пучки обонятельных «ресничек» числом до 20, которые в совокупности образуют как бы ворсистый ковер. Реснички служат рецепторами запахов, причем густота их «ковра» зависит от вида животного. У человека, например, их бывает до 20 млн. на площади 5 см2, а у собаки — более 200 млн. Пахучие молекулы растворяются в слизи и попадают в особые чувствительные ямки на ресничках, стимулируя нервные клетки, которые посылают в головной мозг импульсы для анализа и распознавания.

Пахучие молекулы растворяются в слизи и попадают в особые чувствительные ямки на ресничках, стимулируя нервные клетки, которые посылают в головной мозг импульсы для анализа и распознавания.КОММУНИКАЦИЯ

Звуковая. Млекопитающие используют при общении звуки, издавая, например, сигналы тревоги, угрозы или призыва к спариванию (некоторые животные, в частности определенные виды оленей, подают голос только в сезон размножения). Ряд видов, включая кроликов, обладает хорошо развитыми голосовыми связками, но пользуется ими только при крайнем стрессе. Неголосовая звуковая коммуникация известна у многих млекопитающих: кролики, например, стучат для этого по земле лапой, белоногие хомячки барабанят передними лапами по полым предметам, а самцы оленей трещат рогами по ветвям. Звуковая коммуникация играет важную роль в социальных взаимодействиях зверей, поскольку в общем они могут выразить звуками все основные эмоции. Летучие мыши и зубатые киты издают звуки для эхолокации, позволяющей им ориентироваться в темноте или в мутной воде, где зрения для этого было бы явно недостаточно.

Зрительная. Млекопитающие общаются не только с помощью звуков. Например, у некоторых видов белая нижняя сторона хвоста при необходимости демонстрируется сородичам в качестве зрительного сигнала. «Чулки» и «маски» определенных антилоп также широко используются для демонстраций их состояния. Особый пример зрительной коммуникации наблюдается у американского вилорога, посылающего сообщения другим особям своего вида в радиусе 6,5 км с помощью участка длинной белой шерсти на крупе. Вспугнутый зверь резко распушает эти волосы, которые как бы вспыхивают на солнечном свете, становясь хорошо заметными на большом расстоянии.

Химическая. Запахи, определяющиеся различными химическими веществами в моче, фекалиях и секрете желез, широко используются млекопитающими при социальных взаимодействиях, например для мечения территории или распознавания подходящих для спаривания партнеров. В последнем случае запах позволяет не только отличать самцов от самок, но и определять стадию репродуктивного цикла конкретной особи.

Химические сигналы, применяемые для внутривидового общения, называются феромонами (от греч. pherein — нести и hormon — возбуждать, т.е. феромоны «переносят возбуждение» от одной особи к другой). Они делятся на два функциональных типа: сигнальный и мотивирующий. Сигнальные феромоны (релизеры) вызывают специфические поведенческие реакции другого животного, например привлекают особей противоположного пола, заставляют следовать по оставленному пахучему следу, спасаться бегством или нападать на врага. Мотивирующие феромоны (праймеры) приводят к физиологическим изменениям у сородичей. Например, достижение половозрелости у домовой мыши ускоряется запахом веществ, содержащихся в моче взрослых самцов, и замедляется феромонами мочи взрослых самок.

Химические сигналы, применяемые для внутривидового общения, называются феромонами (от греч. pherein — нести и hormon — возбуждать, т.е. феромоны «переносят возбуждение» от одной особи к другой). Они делятся на два функциональных типа: сигнальный и мотивирующий. Сигнальные феромоны (релизеры) вызывают специфические поведенческие реакции другого животного, например привлекают особей противоположного пола, заставляют следовать по оставленному пахучему следу, спасаться бегством или нападать на врага. Мотивирующие феромоны (праймеры) приводят к физиологическим изменениям у сородичей. Например, достижение половозрелости у домовой мыши ускоряется запахом веществ, содержащихся в моче взрослых самцов, и замедляется феромонами мочи взрослых самок.См. также КОММУНИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Рыбы и амфибии обычно откладывают яйца (икринки) в воду. Их яйца снабжены мембранами, которые помогают развивающимся эмбрионам избавляться от отходов и поглощать питательные вещества, в первую очередь из богатого калориями желтка.

Желточный мешок и другие мембраны такого типа находятся снаружи от эмбриона, поэтому называются внезародышевыми оболочками. Рептилии стали первыми позвоночными, которые приобрели три дополнительные внезародышевые оболочки, позволяющие откладывать яйца на сущу и обеспечивающие развитие без водного окружения. Эти оболочки дали возможность эмбриону получать питательные вещества, воду и кислород, а также выделять продукты обмена, находясь в неводной среде. Самая внутренняя из них — амнион — образует мешок, заполненный солоноватой жидкостью. Она окружает зародыш, обеспечивая ему жидкую среду, аналогичную той, в которую погружены эмбрионы рыб и амфибий в воде, а обладающие ею животные называются амниотами. Самая наружная оболочка — хорион — вместе со средней (аллантоисом) выполняет другие важные функции. Оболочка, окружающая икринку рыб, также называется хорионом, но эта структура у них функционально сопоставима с т.н. блестящей оболочкой (zona pellucida) яйца млекопитающих, присутствующей еще до его оплодотворения.

Желточный мешок и другие мембраны такого типа находятся снаружи от эмбриона, поэтому называются внезародышевыми оболочками. Рептилии стали первыми позвоночными, которые приобрели три дополнительные внезародышевые оболочки, позволяющие откладывать яйца на сущу и обеспечивающие развитие без водного окружения. Эти оболочки дали возможность эмбриону получать питательные вещества, воду и кислород, а также выделять продукты обмена, находясь в неводной среде. Самая внутренняя из них — амнион — образует мешок, заполненный солоноватой жидкостью. Она окружает зародыш, обеспечивая ему жидкую среду, аналогичную той, в которую погружены эмбрионы рыб и амфибий в воде, а обладающие ею животные называются амниотами. Самая наружная оболочка — хорион — вместе со средней (аллантоисом) выполняет другие важные функции. Оболочка, окружающая икринку рыб, также называется хорионом, но эта структура у них функционально сопоставима с т.н. блестящей оболочкой (zona pellucida) яйца млекопитающих, присутствующей еще до его оплодотворения. Звери унаследовали внезародышевые оболочки от рептилий. У яйцекладущих однопроходных эти оболочки все еще выполняют свои предковые функции, поскольку энергетические потребности эмбриона удовлетворяются богатыми запасами желтка в крупных яйцах, покрытых скорлупой. У зародышей сумчатых и плацентарных, которые получают большую часть необходимой для развития энергии от матери, яйца содержат мало желтка, и эмбрион вскоре прикрепляется к стенке матки с помощью проникающих в нее выростов хориона. У большинства сумчатых и у некоторых плацентарных он сливается с желточным мешком и формирует примитивную плаценту, называемую желточной. Плацента (называемая также детским местом или последом) — это образование, которое обеспечивает двусторонний обмен веществ между эмбрионом и материнским организмом. Через нее происходит поступление питательных веществ к зародышу, его дыхание и удаление продуктов обмена. У большинства плацентарных млекопитающих хорион образует ее вместе с аллантоисом, и она называется аллантоидной.

Звери унаследовали внезародышевые оболочки от рептилий. У яйцекладущих однопроходных эти оболочки все еще выполняют свои предковые функции, поскольку энергетические потребности эмбриона удовлетворяются богатыми запасами желтка в крупных яйцах, покрытых скорлупой. У зародышей сумчатых и плацентарных, которые получают большую часть необходимой для развития энергии от матери, яйца содержат мало желтка, и эмбрион вскоре прикрепляется к стенке матки с помощью проникающих в нее выростов хориона. У большинства сумчатых и у некоторых плацентарных он сливается с желточным мешком и формирует примитивную плаценту, называемую желточной. Плацента (называемая также детским местом или последом) — это образование, которое обеспечивает двусторонний обмен веществ между эмбрионом и материнским организмом. Через нее происходит поступление питательных веществ к зародышу, его дыхание и удаление продуктов обмена. У большинства плацентарных млекопитающих хорион образует ее вместе с аллантоисом, и она называется аллантоидной. Продолжительность периода от оплодотворения яйцеклетки до рождения детеныша варьирует от 12 дней у некоторых сумчатых до примерно 22 мес у африканского слона. Число новорожденных в помете обычно не превышает числа сосков у матери и, как правило, меньше 14. Впрочем, у некоторых млекопитающих пометы очень большие, например, самка мадагаскарского тенрека из отряда насекомоядных с 12 парами молочных желез иногда рождает более 25 детенышей. Обычно из оплодотворенной яйцеклетки развивается один зародыш, но встречается и полиэмбриония, т.е. она дает несколько эмбрионов, разделяющихся на самых ранних стадиях развития. Изредка это происходит у многих видов, в том числе у человека рождаются полностью идентичные — однояйцевые — близнецы, но у девятипоясного броненосца полиэмбриония — обычное явление, и помет, как правило, состоит из «четверняшек». У сумчатых детеныши рождаются недоразвитыми и завершают развитие в сумке матери. См. также СУМЧАТЫЕ. Непосредственно после рождения (или, в случае однопроходных, после вылупления из яиц) млекопитающие питаются материнским молоком.

Продолжительность периода от оплодотворения яйцеклетки до рождения детеныша варьирует от 12 дней у некоторых сумчатых до примерно 22 мес у африканского слона. Число новорожденных в помете обычно не превышает числа сосков у матери и, как правило, меньше 14. Впрочем, у некоторых млекопитающих пометы очень большие, например, самка мадагаскарского тенрека из отряда насекомоядных с 12 парами молочных желез иногда рождает более 25 детенышей. Обычно из оплодотворенной яйцеклетки развивается один зародыш, но встречается и полиэмбриония, т.е. она дает несколько эмбрионов, разделяющихся на самых ранних стадиях развития. Изредка это происходит у многих видов, в том числе у человека рождаются полностью идентичные — однояйцевые — близнецы, но у девятипоясного броненосца полиэмбриония — обычное явление, и помет, как правило, состоит из «четверняшек». У сумчатых детеныши рождаются недоразвитыми и завершают развитие в сумке матери. См. также СУМЧАТЫЕ. Непосредственно после рождения (или, в случае однопроходных, после вылупления из яиц) млекопитающие питаются материнским молоком. Молочные железы обычно расположены парами, которых бывает от одной (например, у приматов) до 12, как у тенреков. В то же время у многих сумчатых число молочных желез нечетное и развит только один сосок посередине живота.

Молочные железы обычно расположены парами, которых бывает от одной (например, у приматов) до 12, как у тенреков. В то же время у многих сумчатых число молочных желез нечетное и развит только один сосок посередине живота.КОАЛА заботится о своем «медвежонке» почти четыре года.

САМКА КАЛАНА, плавая на спине, кормит своего детеныша и чистит его шерсть, пока он лежит у нее на животе.

ОЦЕЛОТ несет своего котенка в безопасное гнездо из травы, укрытое между валунами.

ЛОКОМОЦИЯ

В целом механизм передвижения (локомоции) одинаков у всех млекопитающих, но конкретные его способы развивались по многим расходящимся направлениям. Когда предки зверей впервые выползли на сушу, их передние и задние конечности были короткими и широко расставленными, что делало передвижение по земле медленным и неуклюжим. Эволюция способов локомоции млекопитающих была направлена в основном на увеличение скорости путем удлинения и выпрямления ног и поднятия туловища над землей.

Этот процесс требовал определенных изменений скелета, включая утрату ряда элементов рептильного плечевого пояса. Благодаря разнообразию специализации звери освоили все возможные экологические ниши. У современных млекопитающих способы локомоции включают рытье, ходьбу, бег, прыжки, лазание, планирование, машущий полет и плавание. Роющие формы, например кроты и гоферовые, движутся под поверхностью почвы. Мощные передние конечности этих млекопитающих выдвинуты вперед, так что лапы могут работать перед головой, а плечевые мышцы очень сильно развиты. В то же время их задние конечности слабые и неспециализированные. Кисти таких зверей могут быть очень большими, приспособленными для разгребания мягкой почвы или же вооруженными мощными когтями для «бурения» твердого грунта. Множество других млекопитающих роет в земле норы, но рытье к их способам локомоции, строго говоря, не относится.

Этот процесс требовал определенных изменений скелета, включая утрату ряда элементов рептильного плечевого пояса. Благодаря разнообразию специализации звери освоили все возможные экологические ниши. У современных млекопитающих способы локомоции включают рытье, ходьбу, бег, прыжки, лазание, планирование, машущий полет и плавание. Роющие формы, например кроты и гоферовые, движутся под поверхностью почвы. Мощные передние конечности этих млекопитающих выдвинуты вперед, так что лапы могут работать перед головой, а плечевые мышцы очень сильно развиты. В то же время их задние конечности слабые и неспециализированные. Кисти таких зверей могут быть очень большими, приспособленными для разгребания мягкой почвы или же вооруженными мощными когтями для «бурения» твердого грунта. Множество других млекопитающих роет в земле норы, но рытье к их способам локомоции, строго говоря, не относится.ДРЕВНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, жившие в Северной Америке на протяжении олигоценовой эпохи, которая началась ок.

35 млн. и закончилась ок. 23 млн. лет назад, включали небольшого пятнистого, напоминавшего овцу ореодонта Merycoidodon, кабаноподобного энтелодонта Archaeotherium и похожего на носорога титанотерия Brontotherium, достигавшего высоты в холке 2,5 м. Все это представители разных групп, вымерших в раннем миоцене (20 млн. лет назад). Они не были непосредственными предками ни одного из ныне живущих млекопитающих.

35 млн. и закончилась ок. 23 млн. лет назад, включали небольшого пятнистого, напоминавшего овцу ореодонта Merycoidodon, кабаноподобного энтелодонта Archaeotherium и похожего на носорога титанотерия Brontotherium, достигавшего высоты в холке 2,5 м. Все это представители разных групп, вымерших в раннем миоцене (20 млн. лет назад). Они не были непосредственными предками ни одного из ныне живущих млекопитающих.Многие мелкие виды, например крысы, мыши и землеройки, характеризуются сравнительно массивным туловищем с короткими конечностями и обычно передвигаются перебежками. Говорить о какой-то их локомоторной специализации вряд ли стоит. Некоторые млекопитающие, например медведи, лучше всего приспособлены к ходьбе. Они принадлежат к стопоходящему типу и опираются при ходьбе на стопы и ладони. В случае необходимости они могут переходить на тяжелый бег, но делают это неуклюже и не могут долго сохранять высокую скорость. Приспособлены к ходьбе также очень крупные животные, например слоны, у которых наблюдается тенденция к удлинению и усилению верхних костей ног при укорочении и расширении нижних. Это превращает конечности в массивные колонны, поддерживающие огромную массу тела. И напротив, у быстро бегающих животных типа лошадей и оленей нижние сегменты ног стержневидные, способные быстро двигаться вперед и назад. Мышцы конечностей при этом сконцентрированы в их верхней части, оставляя внизу в основном мощные сухожилия, скользящие, как по блокам, по гладким поверхностям хряща и тянущиеся до мест прикрепления к костям стоп и кистей. Дополнительные приспособления к быстрому бегу включают редукцию или утрату наружных пальцев и сближение оставшихся. Необходимость догонять проворную добычу и в кратчайшие сроки преодолевать большие расстояния, ведя ее поиск, привела к появлению у кошек и собак другого способа локомоции — на пальцах. Пясть и плюсна при этом удлинились, что позволило увеличить скорость бега. Ее рекорд для млекопитающих зафиксирован у гепардов: примерно 112 км/ч. Другим основным направлением эволюции быстрого передвижения по земле стало развитие способности к прыжкам. Большинство животных, жизнь которых находится в прямой зависимости от скорости их локомоции, движется вперед, используя в основном толчки задних ног. Крайнее развитие этого способа передвижения, сочетавшееся со сменой образа жизни, привело к глубоким структурным преобразованиям прыгающих видов. Главным их морфологическим изменением было удлинение задних конечностей, в первую очередь их нижних отделов, приведшее к усилению толчка и способности смягчать удар при приземлении. Для обеспечения силы, необходимой для длинных следующих друг за другом скачков, мышцы этих конечностей сильно разрослись в поперечном направлении. Одновременно их наружные пальцы редуцировались или вообще исчезли. Сами конечности широко раздвинулись для увеличения устойчивости, и животное в целом стало пальцеходящим. В большинстве случаев передние конечности сильно уменьшились, а шея укоротилась. Хвост таких видов очень длинный, как у тушканчика, или сравнительно короткий и толстый, как у кенгуру. Он служит балансиром и до некоторой степени рулевым устройством. Прыжковый способ локомоции позволяет добиться максимального ускорения. Вычисления показывают, что самый длинный прыжок возможен при угле отрыва от земли, равном 40-44°. Кролики используют способ передвижения, промежуточный между бегом и прыжками: мощные задние ноги толкают тело вперед, но приземляется животное на передние лапы и готово повторить прыжок, только вновь сгруппировавшись в исходное положение. Чтобы удлинить прыжки и, таким образом, более эффективно преодолевать расстояние, некоторые звери приобрели парашютообразную перепонку, тянущуюся вдоль тела между передними и задними конечностями и прикрепленную к запястьям и лодыжкам. При растопыривании конечностей она расправляется и обеспечивает достаточную подъемную силу для планирования сверху вниз между расположенными на разной высоте ветвями. Грызун американская летяга — типичный пример животных, передвигающихся таким способом. Сходные перепонки для планирования независимо развились в других группах, в том числе у африканских шипохвостов и австралийской сумчатой летяги (летающего поссума). Начать полет животное может практически из любого положения. Вытянув голову вперед, оно скользит по воздуху, набирая под действием силы тяжести скорость, достаточную для разворачивания тела вверх перед посадкой, так что идет на нее в вертикальном положении. После этого животное готово карабкаться по стволу дерева вверх и, забравшись на необходимую высоту, повторить полет. Среди млекопитающих наиболее совершенным приспособлением для планирования обладают кагуаны, или шерстокрылы, обитающие на Дальнем Востоке и Филиппинских островах. У них боковая перепонка продолжается вдоль шеи и хвоста, доходит до больших пальцев и соединяет остальные четыре. Кости конечностей длинные и тонкие, что обеспечивает максимальное растяжение перепонки при расправлении конечностей. За исключением такого планирования, которое эволюционировало как особый тип локомоции, у современных млекопитающих не наблюдается никаких переходов от передвижения по земле к машущему полету. Единственные млекопитающие, на самом деле способные летать, — рукокрылые. Древнейшие из известных ископаемых представителей уже имели хорошо развитые крылья, строение которых за 60 млн. лет почти не изменилось. Предполагается, что эти летающие млекопитающие произошли от какой-то примитивной группы насекомоядных. Передние конечности рукокрылых преобразованы в крылья. Их наиболее заметная особенность — сильное удлинение четырех пальцев с летательной перепонкой между ними. Однако большой палец выступает за ее передний край и обычно вооружен крючковидным когтем. Длинные кости конечностей и их основные суставы претерпели значительные изменения. Плечевая кость отличается крупными выростами (вертелами), к которым прикрепляются мышцы. У некоторых видов вертелы достаточно длинны для формирования вторичного сочленения с лопаткой, что придает плечевому суставу необыкновенную прочность, но ограничивает движение в нем одной плоскостью. Локтевой сустав образован почти исключительно плечевой и лучевой костями, а локтевая редуцирована и практически не функциональна. Летательная перепонка обычно тянется между концами 2-5-го пальцев рук и далее вдоль боков тела, достигая ног в районе стоп или лодыжек. У некоторых видов она продолжается и между ногами от лодыжки до лодыжки, окружая хвост. При этом от внутренней стороны голеностопного сустава отходит хрящевой отросток (шпора), который поддерживает заднюю перепонку. Характер полета рукокрылых разных родов и видов неодинаков. Некоторые из них, например крылановые, размеренно взмахивают крыльями. Складчатогубы летают очень быстро, а скорость полета, например, мешкокрылов может резко меняться. Некоторые летают плавно, как ночные бабочки. Как бы там ни было, полет — главный способ локомоции рукокрылых, причем известно, что некоторые мигрирующие виды покрывают без отдыха до нескольких сотен километров. Хотя бы один представитель почти каждого отряда млекопитающих хорошо плавает. Фактически, все звери, даже рукокрылые, могут в случае необходимости держаться на воде. Ленивцы передвигаются в ней даже быстрее, чем на суше, а некоторые кролики освоили эту среду не хуже ондатр. Существуют различные уровни специальной адаптации млекопитающих к жизни в воде. Например, у норки нет для этого никаких особых приспособлений, за исключением смазанного жиром меха, а киты формой тела и поведением напоминают скорее рыб, чем зверей. У полуводных форм задние лапы обычно увеличены и снабжены перепонкой между пальцами или оторочкой из жестких волос, как у выдры. Их хвост может быть преобразован в гребную лопасть или руль, став уплощенным вертикально, как у ондатры, или горизонтально, как у бобра. Морские львы приспособились к жизни в воде еще лучше: их передние и задние лапы вытянуты и превращены в ласты (верхние сегменты конечностей погружены в жировой слой туловища). В то же время они все еще сохраняют толстый мех для сохранения тепла и способны передвигаться по суше на четырех конечностях. Настоящие тюлени пошли по пути специализации дальше. Для плавания они используют только задние конечности, которые уже не могут поворачиваться вперед для передвижения по суше, а теплоизоляцию обеспечивает им в основном слой подкожного жира (ворвани). Полное приспособление к жизни в воде демонстрируют китообразные и сирены. Оно сопровождается глубокими морфологическими преобразованиями, включая полное исчезновение наружных задних конечностей, приобретение обтекаемой, рыбообразной формы тела и исчезновение волосяного покрова. Сохранять тепло китам, как и настоящим тюленям, помогает толстый слой ворвани, окружающий тело. Поступательное движение в воде обеспечивают горизонтальные плавники с хрящевым каркасом, расположенные в задней части хвоста.

САМОСОХРАНЕНИЕ

Все млекопитающие развили определенные механизмы самосохранения, причем многие в ходе эволюции приобрели особые защитные приспособления.

ТРЕХПОЯСНЫЙ БРОНЕНОСЕЦ сворачивается при приближении врага клубком. Уязимые части тела полностью окружены костяными пластинами, покрывающими его спину.

АФРИКАНСКИЙ ГРЕБЕНЧАТЫЙ ДИКОБРАЗ защищен гривой («гребнем») из гибких шипов и острых игл. Растопырив их, он поворачивается к врагу хвостом и делает резкое движение назад, стараясь уколоть агрессора.

ОБЫКНОВЕННЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ОПОССУМ при внезапном испуге впадает в состояние временного паралича. Эта реакция, называемая мнимой смертью, спасает его от многих хищников.

ЧЕРНАЯ ЛОШАДИНАЯ АНТИЛОПА обладает достаточной скоростью и выносливостью, чтобы убежать от большинства хищников. Когда этого ей не удается, она яростно отбивается от них длинными крепкими рогами.

ЧЕРНОХВОСТАЯ ЛУГОВАЯ СОБАЧКА выпалывает траву вокруг норы для улучшения обзора. Заметив опасность, она издает пронзительные крики, предупреждая о ней остальных членов колонии.

Защитные покровы. Некоторые звери, например еж, покрыты иглами и в случае опасности сворачиваются клубком, выставляя их во все стороны. Сходный способ защиты применяют броненосцы, способные полностью отгораживаться от окружающего мира роговым панцирем, который предохраняет тело и от острых колючек кактусов, представляющих собой наиболее распространенную растительность в местах обитания этих животных. Североамериканский дикобраз пошел в развитии защитных покровов еще дальше. Он не просто покрыт зазубренными иглами, которые, застряв в теле врага, могут привести к его гибели, но и очень ловко орудует колючим хвостом, нанося им быстрые и точные удары по противнику.

Железы. Млекопитающие используют для защиты и химическое оружие. Этот метод наиболее освоен скунсом, который вырабатывает в парных анальных железах у основания хвоста едкую и очень вонючую жидкость. Сокращая окружающие железы мышцы, он может выбрасывать ее тонкую струю на расстояние до 3 м, целясь в наиболее уязвимые места противника — глаза, нос и рот. Кератин является важной составляющей наружного слоя кожи (эпидермиса) млекопитающих. Это прочный, эластичный и нерастворимый в воде белок. Он крайне необходим для защиты животных, поскольку предохраняет нижележащие ткани от химических раздражителей, влаги и механических повреждений. Участки кожи, особо подверженные агрессивному действию внешней среды, защищены утолщенным эпидермисом с увеличенным содержанием кератина. Примером могут служить мозолистые наросты на подошвах. Когти, ногти, копыта и рога — все это специализированные кератиновые образования. Когти, ногти и копыта состоят из одних и тех же структурных элементов, но различаются по их расположению и степени развития. Коготь состоит из двух частей — верхней пластинки, называемой когтевой, и нижней подошвенной. У рептилий они обычно образуют две половины конического колпачка, охватывающего мясистый конец пальца. В когтях млекопитающих нижняя пластинка уменьшена и палец практически не покрывает. Верхняя пластинка ногтя широкая и плоская, а узкий остаток нижней скрыт между ее краем и подушечкой пальца. В копыте обе пластинки увеличены, утолщены и изогнуты, причем верхняя (стенка копыта) окружает нижнюю (его подошву). Мясистый конец пальца, называемый у лошадей стрелкой, оказывается при этом оттесненным назад и вверх. Когти используются в основном для рытья, лазания и нападения. Бобр раздвоенным когтем задней лапы расчесывает мех. Кошки обычно держат когти втянутыми в специальные чехлы, чтобы не затупить их концы. Олени часто защищаются острыми, как топор, копытами и могут убивать ими змей. Лошадь славится мощным ударом задних ног, причем способна лягаться каждой ногой в отдельности и обеими сразу. Защищаясь, она может также встать на дыбы и резко ударить противника сверху вниз передними копытами.

Рога. В процессе эволюции млекопитающие очень рано приобрели выросты черепа, используемые в качестве оружия. Они были у некоторых видов уже в эоцене (ок. 50 млн. лет назад) и становились с тех пор все более характерными для многих копытных. В плейстоцене (начался ок. 1,6 млн. лет назад) эти выросты достигали фантастических размеров. Во многих случаях они важнее для драк с сородичами, например при конкуренции самцов за самку, чем как средство защиты от хищников. В принципе все рога — это твердые выросты на голове. Однако развивались и специализировались они в двух разных направлениях. Один тип можно назвать настоящими рогами. Они состоят из отходящей от лобных костей обычно не разветвленной костной сердцевины, покрытой чехлом из твердой кератинизированной роговой ткани. Этот снятый с черепных выростов полый чехол используется для изготовления различных «рогов», в которые трубят, наливают вино и т.п. Настоящие рога обычно присутствуют у животных обоих полов и не сбрасываются в течение всей их жизни. Исключение составляют рога американского вилорога. Их роговой, как у настоящих рогов, чехол не только несет небольшой отросток (иногда не один), образуя «вилку», но и каждый год сбрасывается (сменяется). Второй тип — это рога оленей, которые в полностью развитом виде состоят только из кости без рогового покрытия, т.е. собственно «рогами» их называют неправильно. Это тоже отростки лобных костей черепа, обычно ветвистые. Рога оленьего типа присутствуют только у самцов, хотя и здесь исключение составляет карибу (северный олень). В отличие от настоящих, такие рога каждый год сбрасываются и отрастают заново. Рог носорога тоже не настоящий: он состоит из затвердевших кератинизированных волокон («волос»), склеенных друг с другом. Рога жирафа — это не роговые структуры, а костные отростки, покрытые кожей и с обычной шерстью. Настоящие рога характерны для группы полорогих — крупного рогатого скота, овец, коз и антилоп. У диких буйволоподобных млекопитающих они зачастую сильно утолщены у основания и образуют как бы шлем, например у овцебыка и черного африканского буйвола. У большинства типов крупного рогатого скота они лишь слегка изогнуты. Концы рогов у всех видов в той или иной степени направлены вверх, что увеличивает их эффективность в качестве оружия. Рога снежного барана по отношению к общим размерам животного самые тяжелые и крупные. У самцов они массивные и закручены в спираль, меняющую свою форму в ходе роста, так что их концы могут в итоге описать более одного полного круга. В бою эти рога используются как таран, а не в качестве колющего оружия. У самок они мельче и почти прямые. Рога диких козлов специализировались иначе. Внушительность им придает длина. Дуговидные, широко расходящиеся у горного козла и прямые, закрученные штопором у козла винторогого, они сильно отличаются от бараньих, которые даже при большей общей длине кажутся мельче, поскольку их концы из-за спирального изгиба находятся ближе к основанию. Рога появляются на ранней стадии развития особи. У совсем молодых животных их зачатки неплотно прикреплены к лобным костям, могут быть отделены от черепа и даже более или менее успешно пересажены на голову другого животного. Практика пересадки рогов возникла в Индии или на Дальнем Востоке и, возможно, связана с возникновением легенд о единорогах.

Зубы. У большинства безрогих млекопитающих основное оружие — зубы. Впрочем, некоторые виды, например муравьеды, их лишены, а, скажем, кролики с прекрасно развитыми зубами никогда не используют их для защиты, как бы велика ни была опасность. Большинство грызунов в случае угрозы находит достойное применение своим долотовидным резцам. Летучие мыши могут кусаться, но в большинстве случаев их зубы слишком малы для нанесения серьезных ран. Хищные используют в бою главным образом острые, длинные клыки, которые им жизненно необходимы. Кошачьи клыки опасны, но укус собак мощнее, поскольку в поединке эти животные не способны помогать себе когтями. Некоторые млекопитающие приобрели в ходе эволюции высокоспециализированные зубы, называемые бивнями. Они используются в основном для добывания пищи, но могут служить и оружием. Большинство диких свиней, например европейский дикий кабан, своими длинными клыками-бивнями выкапывают съедобные коренья, но могут с помощью этих зубов нанести и серьезную рану противнику. Бивни моржа используются для разрывания морского дна в поисках двустворчатых моллюсков. Они хорошо развиты у обоих полов, хотя у самок обычно более тонкие. Такой зуб может достигать в длину 96 см при массе более 5 кг. Нарвал — единственное китообразное с бивнем. Обычно он развит только у самцов и отходит с левой стороны верхней челюсти. Это торчащий вперед прямой, спирально скрученный стержень, который может превышать в длину 2,7 м и весить более 9 кг. Поскольку в норме он присутствует только у самцов, вероятно, одно из направлений его использования — драки за самок. Африканские слоны — обладатели самых крупных бивней среди ныне живущих млекопитающих. Они используют их в бою, для рытья и мечения территории. Пара таких бивней может достигать общей длины 3 м, давая более 140 кг слоновой кости.

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

По агрессивности поведения млекопитающих можно разделить на три основные группы: безобидные (никогда не нападающие на теплокровных животных с целью убийства), безразличные (способные на спровоцированные нападение и убийство) и агрессивные (убивающие регулярно).

Безобидные. Кролики, возможно, наиболее безобидные из всех млекопитающих: они не пытаются даже сделать вид, что дерутся, каким бы отчаянным ни было их положение. Грызуны в целом безобидны, хотя некоторые виды, например американская красная белка, могут при случае убить и съесть мелкого зверька. Синий кит — самое крупное и сильное из когда-либо живших млекопитающих, однако питается он мелкими ракообразными и рыбешками, относясь, таким образом, к безобиднейшим существам.

Безразличные. В эту категорию попадают крупные травоядные, которые сознают свою силу и могут напасть в случае провокации или опасности, угрожающей молодняку. Самцы оленей безобидны девять месяцев в году, но становятся крайне непредсказуемыми и опасными в сезон гона. В группе крупного рогатого скота быки готовы подраться в любое время. То, что в ярость их приводит красный цвет, — заблуждение: бык нападает на любой движущийся перед его носом предмет, даже белый. Индийский буйвол может броситься на тигра и без провокации с его стороны, возможно, следуя инстинкту защиты молодняка. Раненый или загнанный в угол африканский буйвол считается одним из наиболее опасных животных. Слоны, кроме отдельных злых особей, безобидны вне периода спаривания. Как ни странно, страсть к убийству может развиваться у ослов, причем приобретает у них характер чисто спортивного азарта. Например, на острове Мона у берегов Пуэрто-Рико жил ишак, который проводил свободное время за охотой на диких свиней.

Агрессивные. К типичным агрессивным животным относятся представители отряда хищных. Они убивают, добывая еду, и в норме не выходят за рамки чисто пищевых потребностей. Впрочем, собака, которая любит охотиться, может погубить дичи больше, чем способна съесть за один раз. Ласка стремится передушить всех мышей в колонии или кур в курятнике и лишь затем сделать «перерыв на обед». Землеройка, при всем своем малом размере, крайне драчлива и способна убить мышь, вдвое превышающую ее по величине. Среди китообразных косатку недаром называют китом-убийцей. Этот морской хищник может атаковать буквально любое встретившееся ему животное. Косатки — единственные киты, регулярно питающиеся другими теплокровными. Даже огромные гладкие киты, столкнувшись со стаей этих убийц, обращаются в бегство.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Области распространения (ареалы) отдельных видов млекопитающих крайне разнообразны и определяются как климатическими условиями, так и изоляцией друг от друга крупных массивов суши, вызванной тектоническими процессами и дрейфом континентов.

Северная Америка. Поскольку перешеек между Северной Америкой и Евразией исчез сравнительно недавно (повышение уровня моря затопило на месте Берингова пролива сухопутный мост, существовавший 35 000-20 000 лет назад), а оба региона находятся в Северном полушарии, между их фаунами, в том числе млекопитающих, наблюдается большое сходство. К характерным животным относятся лоси, северные и благородные олени, горные бараны, волки, медведи, лисы, росомахи, рыси, бобры, сурки, зайцы. В Евразии и Северной Америке живут крупные быки (соответственно зубр и бизон) и тапиры. Однако только в Северной Америке встречаются такие виды, как вилорог и снежная коза, пума, ягуар, чернохвостый и белохвостый (виргинский) олени и серая лисица.

Южная Америка. Этот континент весьма своеобразен по фауне млекопитающих, хотя многие формы переселились отсюда через Панамский перешек в Северную Америку. Одна из особенностей многих здешних древесных зверей — наличие цепкого хвоста. Только в Южной Америке живут грызуны семейства свинковых (Caviidae), включающего, в частности, патагонскую мару, выглядящую скорее как заяц, чем как близкий к ней вид — морская свинка. Здесь же водится капибара — самый крупный современный грызун, достигающий массы 79 кг. Гуанако, викунья, альпака и лама, характерные только для Анд, — южноамериканские представители семейства верблюдовых (Camelidae). Из Южной Америки происходят муравьеды, броненосцы и ленивцы. Здесь отсутствуют местные виды рогатого скота и лошадиных, но много оленей и свой вид медведей — очковый. Свиноподобные формы представлены своеобразными пекари. Здесь водятся опоссумы, некоторые кошачьи (в том числе ягуар и пума), псовые (включая крупного рыжего волка), кролики и широконосые обезьяны (отличающиеся от видов Старого Света рядом существенных признаков), хорошо представлены белки. Млекопитающие Центральной Америки в основном южноамериканского происхождения, хотя некоторые виды, например крупные лазающие хомяки, характерны только для этого региона.

Азия. В Азии особенно разнообразны крупные млекопитающие, включая слонов, носорогов, тапиров, лошадей, оленей, антилоп, диких быков, козлов, баранов, свиней, кошачьих, псовых, медведей и приматов, в том числе гиббонов и орангутана.

Европа. По фауне Европа представляет собой часть Евразии, но крупные млекопитающие здесь почти вымерли. В охраняемых лесах еще встречаются олени и лани, а дикие кабаны и серны пока обитают в Пиренеях, Альпах и Карпатах. Муфлон — предположительно близкий родственник домашних овец — известен на Сардинии и Корсике. Дикий зубр практически исчез в Европе во время Второй мировой войны. Из небольших млекопитающих в ограниченных количествах еще сохранились, например, выдра, барсук, лисица, лесная кошка, хорек, ласка; довольно обычны белка и другие грызуны, зайцы и кролики.

Африка. Весьма эффектная фауна млекопитающих все еще населяет Африку, где особенно разнообразны антилопы. Зебры до сих пор образуют большие стада; здесь немало слонов, гиппопотамов и носорогов. В Африке представлено большинство групп млекопитающих, хотя такие северные формы, как олени, бараны, козлы и медведи, либо отсутствуют, либо весьма немногочисленны. Уникальны для этого континента жираф, окапи, африканский буйвол, трубкозуб, горилла, шимпанзе и бородавочник. Большинство «африканских» лемуров живет на острове Мадагаскар.

Австралия. Австралийская область долгое время (возможно, не менее 60 млн. лет) была изолирована от остальных континентов и, естественно, по фауне млекопитающих разительно от них отличается. Характерные для этого региона звери — это однопроходные (ехидна, проехидна и утконос) и сумчатые (кенгуру, бандикуты, поссумы, коалы, вомбаты и т.п.). Дикая собака динго появилась в Австралии сравнительно недавно: вероятно, она была завезена сюда первобытными людьми. Здесь водятся местные грызуны и рукокрылые, но отсутствуют дикие копытные. Распространение по климатическим зонам. Ареалы диких животных во многом определяются климатом. Для Арктики и Субарктики характерны овцебык, карибу, белый медведь, морж и лемминги. В северных регионах с умеренным климатом обитают большинство оленей, медведи, бараны, козлы, бизоны и лошади. У кошачьих и псовых также северное происхождение, но распространились они почти по всему миру. Для тропиков типичны антилопы, тапиры, зебры, слоны, носороги, дикие свиньи, пекари, гиппопотамы и приматы. Южные умеренные области невелики по площади и характеризуются лишь немногими специализированными формами.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Класс млекопитающих (Mammalia) делится на два подкласса — первозверей (Prototheria), т.е. однопроходных, или яйцекладущих, и настоящих зверей (Theria), к которым относятся все остальные современные отряды. Сумчатые и плацентарные млекопитающие имеют много общего и по происхождению ближе друг к другу, чем каждая из этих групп — к однопроходным. Все эти животные живородящие и обладают упрощенным плечевым поясом, который не жестко прикреплен к осевому скелету. Подкласс делится на два современных инфракласса — Metatheria (низшие звери, т.е. сумчатые) и Eutheria (высшие звери, т.е. плацентарные). У последних детеныши рождаются на сравнительно поздних стадиях развития, плацента аллантоидного типа, зубы и общее строение обычно высокоспециализированы, а мозг, как правило, устроен довольно сложно. Ниже перечислены отряды ныне живущих млекопитающих. ПОДКЛАСС PROTOTHERIA — ПЕРВОЗВЕРИ

Отряд Monotremata (однопроходные) включает два семейства — утконосовых (Ornithorhynchidae) и ехидновых (Tachyglossidae). Эти животные размножаются так же, как их предки-рептилии, т.е. откладывая яйца. У них сочетаются признаки млекопитающих (шерсть, молочные железы, три ушных косточки, диафрагма, теплокровность) с некоторыми чертами рептилий, например присутствием в плечевом поясе коракоида (укрепляющей плечо кости между лопаткой и грудиной). Современные однопроходные распространены только в Новой Гвинее и Австралии, но остатки ископаемого утконоса возрастом 63 млн. лет найдены в Патагонии (Южная Америка). Ехидновые ведут наземный образ жизни и питаются муравьями и термитами, а утконос — полуводное животное, поедающее земляных червей и ракообразных. ПОДКЛАСС THERIA — НАСТОЯЩИЕ ЗВЕРИ.

ИНФРАКЛАСС METATHERIA — НИЗШИЕ ЗВЕРИ

Сумчатых долгое время относили к единому отряду Marsupialia, однако современные исследования показали, что в пределах этой группы прослеживается семь четких эволюционных линий, которые иногда выделяют в качестве самостоятельных отрядов. В некоторых классификациях термин «сумчатые» обозначает инфракласс в целом, название которого изменено с Metatheria на Marsupialia. Отряд Didelphimorphia (американские опоссумы) включает самых древних и наименее специализированных сумчатых, вероятно возникших в Северной Америке в середине мелового периода, т.е. почти 90 млн. лет назад. Современные формы, например виргинский опоссум, неразборчивы в питании и обитают в самых разнообразных условиях. Большинство из них всеядно (некоторые едят в основном плоды или насекомых) и населяет тропические широты от юга Мексики до севера Аргентины (некоторые доходят до Канады и Чили). Несколько видов вынашивает детенышей в сумке, но у большинства она отсутствует. Отряд Paucituberculata (малобугорчатые) был наиболее богат формами в третичном периоде (примерно 65-2 млн. лет назад), но сейчас представлен только одним семейством Caenolestidae, виды которого лишены настоящей сумки. Ценолесты — мелкие зверьки, живущие на земле, питающиеся исключительно насекомыми и обитающие в умеренных по климату лесах южноамериканских Анд. Отряд Microbiotheria представлен единственным ныне живущим видом — чилийским опоссумом из семейства Microbiotheriidae, ограниченным в своем распространении южнобуковыми (нотофагусовыми) лесами юга Чили и Аргентины. Его родственные отношения с остальными сумчатыми Нового Света и Австралии, а также плацентарными млекопитающими совершенно неясны. Это мелкий зверек с настоящей сумкой, питающийся насекомыми и строящий гнезда на ветвях в бамбуковом подлеске. Отряд Dasyuromorphia (хищные сумчатые) включает наименее специализированных австралийских сумчатых и состоит из трех семейств, в двух из которых всего по одному виду. Талицин, или тасманийский волк, из семейства сумчатых волков (Thylacinidae) — крупный хищник, обитавший раньше в Тасмании. Намбат, или сумчатый муравьед (семейство Myrmecobiidae), питается муравьями и термитами и живет в редколесьях на юге Австралии. Семейство Dasyuridae, включающее сумчатых мышей, сумчатых крыс, сумчатых куниц и сумчатого (тасманийского) дьявола, объединяет широкий спектр насекомоядных и хищных форм, населяющих Новую Гвинею, Австралию и Тасманию. Все они лишены сумки. Отряд Peramelemorphia (бандикутообразные) включает семейства бандикутовых (Peramelidae) и кроличьих бандикутов (Thylacomyidae). Это единственные сумчатые, которые приобрели хориоаллантоидную плаценту, которая, однако, не образует пальцеобразных ворсинок, характеризующих плаценту такого же типа у высших зверей. Эти мелкие или среднего размера звери с удлиненной мордой передвигаются на четырех лапах и питаются в основном насекомыми и другими мелкими животными. Они живут в Австралии и Новой Зеландии. Отряд Notoryctemorphia (сумчатые кроты) включает единственного представителя — сумчатого крота (семейство Notoryctidae), который по размеру и пропорциям тела напоминает настоящих кротов. Это насекомоядное животное населяет песчаные барханы внутренних районов Австралии и буквально плавает в толще песка, чему способствуют крупные когти его передних конечностей и твердый кожистый щиток на носу. Отряд Diprotodontia объединяет большинство характерных для Австралии млекопитающих. Семейства коаловые (Phascolarctidae), вомбатовые (Vombatidae), лазающие сумчатые (Phalangeridae), сумчатые летяги (Petauridae) и кенгуровые (Macropodidae) включают в основном травоядные формы, тогда как поссумы-пигмеи (Burramyidae) и некоторые сумчатые летяги предпочитают насекомых, а поссумы-медоеды (Tarsipedidae) специализируются на пыльце и нектаре. ПОДКЛАСС THERIA — НАСТОЯЩИЕ ЗВЕРИ.

ИНФРАКЛАСС EUTHERIA — ВЫСШИЕ ЗВЕРИ

Как уже отмечалось, высшие звери — это плацентарные млекопитающие. Отряд Xenarthra (неполнозубые), ранее называвшийся Edentata, — одна из дневнейших эволюционных линий плацентарных. Она радиировала на протяжении третичного периода (65 — примерно 2 млн. лет назад) в Южной Америке, заняв весьма своеобразные экологические ниши. К неполнозубым относятся специализирующиеся на питании муравьями и термитами муравьеды (Myrmecophagidae), растительноядные ленивцы (семейства Megalonychidae и Bradypodiidae) и в основном насекомядные броненосцы (Dasypodidae). У этих животных особым образом усилен позвоночник (позвонки с дополнительными сочленениями), кожа укреплена костными щитками или дополнительными слоями соединительной ткани, а зубы без эмали и корней. Распространение группы в основном ограничено тропиками Нового Света; только броненосцы проникли в умеренную зону.

ГИГАНТСКИЙ (ТРЕХПАЛЫЙ) МУРАВЬЕД (отряд неполнозубые, семейство муравьедов).

Отряд Insectivora (насекомоядные) сейчас занимает экологические ниши древнейших мезозойских млекопитающих. В большинстве случаев это мелкие сухопутные ночные зверьки, питающиеся насекомыми, другими членистоногими и различными почвенными беспозвоночными. Глаза их, как правило, довольно маленькие, как и зрительные области головного мозга, полушария которого слабо развиты и не покрывают мозжечок. В то же время обонятельные доли, ответственные за восприятие запахов, длиннее всего остального мозга. Систематики все еще спорят о числе семейств этого отряда, но чаще всего их выделяют шесть (для современных видов). Землеройковые (Soricidae) — крайне мелкие млекопитающие; у некоторых из них интенсивность обмена веществ достигает наивысшего известного для животных уровня. Прочие семейства насекомоядных — кротовые (Talpidae), златокротовые (Chrysochloridae), ежовые (Erinaceidae), тенрековые (Tenrecidae) и щелезубовые (Solenodontidae). Представители отряда живут на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Отряд Scandentia (тупайевые) с одним одноименным семейством долгое время не выделяли в особую группу, относя его представителей к примитивным приматам, которым они действительно близкородственны, так же как рукокрылым и шерстокрылам. Тупайи по размерам и облику похожи на белок, обитают только в лесах Восточной Азии и питаются в основном плодами и насекомыми. Отряд Dermoptera (шерстокрылы) включает всего два вида, называемых также кагуанами. Они обитают в дождевых лесах Юго-Восточной Азии и характеризуются широкой перепонкой для планирования, которая простирается от их шеи до кончиков пальцев всех четырех конечностей и конца хвоста. Гребнеобразные зазубренные нижние резцы используются как скребки, а рацион шерстокрылов состоит в основном из плодов, почек и листьев. Отряд Chiroptera (рукокрылые) — единственная группа млекопитающих, способных к активному полету. По разнообразию, т.е. количеству видов, она уступает только грызунам. Отряд включает два подотряда: крыланов (Megachiroptera) с одним семейством крылановых (Pteropodidae), объединяющим плодоядных рукокрылых Старого Света, и летучих мышей (Microchiroptera), современных представителей которых обычно делят на 17 семейств. Крыланы ориентируются в основном с помощью зрения, а летучие мыши широко используют эхолокацию. Последние распространены по всему свету, большинство их ловит насекомых, но некоторые специализированы на питании плодами, нектаром, наземными позвоночными, рыбой или кровососании. Отряд Primates (приматы) включает человека, обезьян и полуобезьян. У приматов руки свободно вращаются в плечевых суставах, хорошо развиты ключицы, обычно противопоставленные большие пальцы (приспособление для лазания), одна пара грудных молочных желез и хорошо развитый головной мозг. Подотряд полуобезьян включает живущих в основном на Мадагаскаре руконожку, лемуров и лори, галаго с африканского континента, долгопятов из Ост-Индии и Филиппин и др. К группе широконосых обезьян, обитающих в Новом Свете, относятся ревуны, капуцины, беличьи обезьяны (саймири), паукообразные обезьяны (коаты), игрунки и т.п. Группа узконосых обезьян Старого Света включает мартышковых (макаки, мангобеи, павианы, тонкотелы, носач и др.), человекообразных (гиббоны из Юго-Восточной Азии, гориллы и шимпанзе из экваториальной Африки и орангутаны с островов Борнео и Суматра) и нас с вами. Отряд Carnivora (хищные) — это плотоядные млекопитающие различных размеров с зубами, приспособленными для питания мясом. Клыки у них особенно длинные и острые, пальцы вооружены когтями, а головной мозг довольно хорошо развит. Большинство ведет наземный образ жизни, но известны также полуводные, водные, полудревесные и подземные виды. К этому отряду относятся медведи, еноты, куницы, мангусты, циветты, лисы, собаки, кошки, гиены, тюлени и др. Ластоногих иногда выделяют в самостоятельный отряд Pinnipedia. Это хищные звери, сильно специализированные для жизни в воде, но все еще вынужденные выходить на сушу для размножения. Их конечности напоминают плавники, а пальцы соединены плавательной перепонкой. Нормальное положение их на суше — лежачее; наружные уши могут отсутствовать, зубная система упрощенная (пищу они не переживывают), волосяной покров часто редуцирован. Ластоногие водятся во всех океанах, но преобладают в холодных областях. Выделяют три современных семейства: Otariidae (ушастые тюлени, т.е. морские котики, морские львы и т.п.), Odobenidae (моржи) и Phocidae (настоящие тюлени).

КАРЛИКОВЫЙ МАНГУСТ (отряд хищные, семейство вивверовые).

ГОРНОСТАЙ (отряд хищные, семейство куньи).

РОСОМАХА — самый крупный представитель семейства куньих (отряд хищные).

БУРАЯ ГИЕНА (отряд хищные, семейство гиеновых).

Отряд Cetacea (китообразные) — это киты, морские свиньи, дельфины и близкие к ним животные. Они представляют собой млекопитающих, в высшей степени приспособленных к водному образу жизни. Форма тела похожа на рыбью, хвост несет горизонтальные плавники, служащие для движения в воде, передние конечности преобразованы в ласты, от задних не осталось никаких наружных следов, а тело в норме безволосое. Отряд делят на два подотряда: зубатые киты (Odontoceti), т.е. кашалоты, белуха, морские свиньи, дельфины и т.п., и усатые киты (Mysticeti), зубы которых замещены пластинами китового уса, свисающими по бокам с верхней челюсти. Представители второго подотряда очень крупные: это гладкие, серый, синий киты, полосатики, горбач и т.п. Хотя уже давно считалось, что китообразные произошли от четвероногих наземных млекопитающих, до самого недавнего времени палеонтологических доказательств этого не было: все известные древние формы уже походили на современных и не имели задних конечностей. Однако в 1993 в Пакистане был обнаружен небольшой ископаемый кит, названный Ambulocetus. Он жил в эоцене, т.е. ок. 52 млн. лет назад, и обладал четырьмя функциональными конечностями, представляя собой важное связующее звено между современными китообразными и их четвероногими наземными предками. Скорее всего Ambulocetus выходил на сушу, как современные ластоногие. Ноги у него вполне развиты, но, по-видимому, были довольно слабыми, и этот древний кит передвигался на них так же, как это делают морские львы и моржи. Отряд Sirenia (сирены) — это высокоспециализированные водные млекопитающие, не способные жить на суше. Они крупные, с тяжелыми костями, сплющенным в горизонтальной плоскости хвостом-плавником и передними конечностями, преобразованными в ласты. Никаких следов задних конечностей не заметно. Современные представители отряда водятся в теплых прибрежных водах и реках. Род Hydrodamalis (морские, или стеллеровы, коровы) вымер, но еще сравнительно недавно встречался в северной части Тихого океана. Ныне живущие формы представлены ламантинами (Trichechidae), обитающими в прибрежных водах Атлантического океана, и дюгонями (Dugongidae), встречающимися главным образом в тихих бухтах Красного моря, Индийского и южной части Тихого океана. Отряд Proboscidea (хоботные) сейчас включает только слонов, но к нему относятся также вымершие мамонты и мастодонты. Современные представители отряда характеризуются носом, вытянутым в длинный, мускулистый хватательный хобот; сильно увеличенными вторыми верхними резцами, образующими бивни; мощными колоннообразными конечностями с пятью пальцами, которые (особенно внешние) более или менее рудиментарны и окружены общим покровом; очень крупными коренными зубами, из которых на каждой стороне верхней и нижней челюстей одовременно используется лишь один. Два вида слонов распространены в тропиках Азии и Африки. Отряд Perissodactyla (непарнокопытные) объединяет копытных, опирающихся на сильно увеличенный средний (третий) палец ног. Ложнокоренные и коренные зубы у них постепенно переходят друг в друга, хотя последние отличаются массивными квадратными в плане коронками. Желудок простой, слепая кишка очень крупная, желчный пузырь отсутствует. К этому отряду относятся тапиры, носороги, лошади, зебры и ослы. Отряд Hyracoidea (даманы) включает единственное семейство, распространенное в Западной Азии и Африке. Даманы, или жиряки, — сравнительно небольшие животные, у которых верхние резцы растут постоянно и слегка продольно изогнуты, как у грызунов. Коренные и ложнокоренные зубы постепенно переходят друг в друга; на передних лапах три средних пальца более или менее одинаковы, пятый мельче, а первый рудиментарен; задние ноги с тремя хорошо развитыми пальцами, первый отсутствует, пятый рудиментарен. Выделяют три рода: Procavia (скалистые, или пустынные, даманы), Heterohyrax (горные, или серые, даманы) и Dendrohyrax (древесные даманы).

КАПСКИЙ ДАМАН (отряд даманы).

Отряд Tubulidentata (трубкозубые) представлен сейчас единственным видом — трубкозубом, живущим в Африке к югу от Сахары. Это среднего размера млекопитающее покрыто редкой грубой шерстью; его многочисленные зубы высокоспециализированы, уши крупные, первый палец на передних лапах отсутствует, но задние ноги с пятью примерно равными пальцами, удлиненная морда вытянута в трубку, образ жизни наземный и роющий. Питается трубкозуб в основном термитами.

ТРУБКОЗУБ (отряд трубкозубые).

Отряд Artiodactyla (парнокопытные) объединяет зверей, опирающихся на фаланги третьего и четвертого пальцев. Они крупные, примерно равны между собой, а их концы окружены копытом. Ложнокоренные и коренные зубы обычно хорошо различаются; последние — с широкими коронками и острыми бугорками для перетирания растительной пищи. Ключица отсутствует. Образ жизни наземный. Многие виды относятся к группе жвачных. Ныне живущие представители отряда — свиньи, гиппопотамы, верблюды, ламы и гуанако, оленьки, олени, буйволы, овцы, козы, антилопы и т.п.

ОКАПИ (отряд парнокопытные, семейство жирафовых).

Отряд Pholidota (ящеры, или панголины) включает зверей, которые, вероятно, близкородственны неполнозубым: они лишены зубов, а их тело покрыто чешуями. Единственный род Manis объединяет семь хорошо обособленных видов. Отряд Rodentia (грызуны) — самая богатая видами и особями, а также наиболее распространенная группа млекопитающих. Большинство видов мелкие; к крупным формам относятся, например, бобр и капибара (водосвинка). Грызунов легко узнать по характеру зубов, которые приспособлены для срезания и перетирания растительной пищи. Резцы каждой челюсти (по два сверху и снизу) сильно выступающие, долотообразные и постоянно растущие. Между ними и молярами находится широкий беззубый промежуток — диастема; клыки всегда отсутствуют. Различные виды грызунов ведут наземный, полуводный, роющий или древесный образ жизни. Этот отряд объединяет белок, гоферов, мышей, крыс, бобров, дикобразов, морских свинок, шиншилл, хомяков, леммингов и множество других зверей. Отряд Lagomorpha (зайцеобразные) включает пищух, зайцев и кроликов. Его представители наиболее многочисленны в Северном полушарии, хотя распространены более или менее повсеместно. Они отсутствовали в Австралийской области, куда были завезены белыми колонистами. Как и у грызунов, у них две пары крупных, выступающих, долотообразных резцов, но сверху есть еще дополнительная их пара, расположенная непосредственно позади передней. Большинство видов ведет наземный образ жизни, но некоторые американские формы — полуводные. Отряд Macroscelidea (прыгунчиковые) включает зверьков, которых долгое время относили к насекомоядным (отряд Insectivora), но в настоящее время считают совершенно обособленной линией эволюции. Прыгунчики отличаются хорошо развитыми глазами и ушами, а также удлиненной мордой, образующей гибкий, но не способный сворачиваться хоботок. Эти особенности помогают им отыскивать пищу — различных насекомых. Обитают прыгунчики в африканских полупустынях и кустарниковых зарослях.

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000.

Млекопитающие — это… Что такое Млекопитающие?

| Млекопитающие | |||

Представители различных отрядов и подклассов млекопитающих: рукокрылые, сумчатые (америдельфии и австралидельфии), тенрекообразные, приматы, ластоногие, грызуны, панголины, хоботные, однопроходные, шерстокрылы, парнокопытные, китообразные, насекомоядные, хищные, неполнозубые, непарнокопытные, прыгунчиковые | |||

| Научная классификация | |||

|---|---|---|---|

промежуточные ранги

| |||

| Международное научное название | |||

Mammalia Linnaeus, 1758 | |||

| Подклассы и инфраклассы | |||

| Геохронология | |||

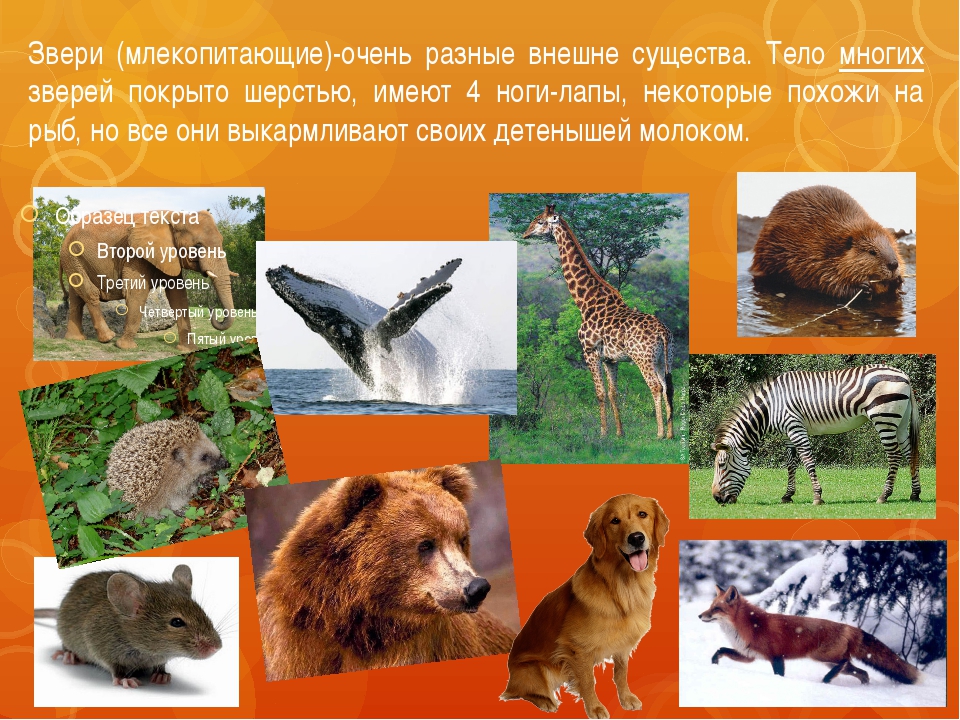

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основными отличительными особенностями которых являются живорождение (за исключением инфракласса клоачных) и вскармливание детёнышей молоком (подрастая, постепенно переходят с молока на твёрдую пищу). В мире известно по разным оценкам от 5000[1] до 5416[2] видов млекопитающих, а на территории России — до 380[3] видов.

В одних классификациях млекопитающие и звери (лат. Theria) рассматриваются как тождественные, в других звери — отдельный подкласс в классе млекопитающие (в который, правда, входит подавляющее большинство современных видов), противопоставляемый подклассу первозвери (лат. Prototheria). Иногда в качестве синонима неспециалисты ошибочно используют термин животные.

Изучением млекопитающих занимается наука териология (маммалиология).

Краткий обзор

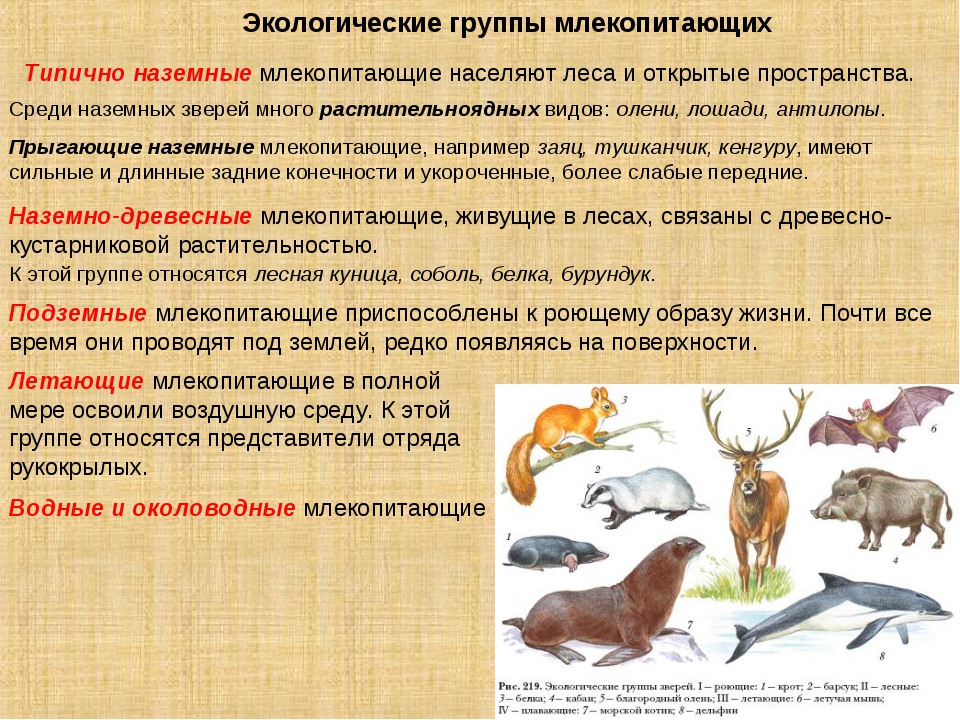

Млекопитающие распространены по всему миру и встречаются на всех континентах, во всех океанах и на большинстве существующих островов. Ареал клоачных ограничивается Австралией и Новой Гвинеей, сумчатых — пространством Австралии, Океании и обоих американских континентов. Самое широкое распространение у плацентарных млекопитающих, которые сегодня присутствуют на всех континентах, хотя до прибытия европейцев в Австралию там обитали лишь немногие виды плацентарных, а именно летучие мыши и мышиные. На отдалённых островах до прибытия человека существовала лишь бедная видами фауна млекопитающих, и на многих из них, в том числе и в Новой Зеландии, обитали только несколько видов летучих мышей[4].

Млекопитающие населяют почти все биотопы Земли и встречаются как в пустынях и тропических лесах, так и в высокогорье и в полярных регионах. К немногим регионам и биотопам, в которых (за исключением редкого пребывания людей) отсутствуют млекопитающие, относятся глубоководный океан и внутренняя часть Антарктиды.

Кроме живорождения и выкармливания потомства молоком, для млекопитающих характерен целый ряд признаков; некоторые из них встречаются и у других групп позвоночных, некоторые свойственны не всем видам млекопитающих, и лишь отдельные такие признаки уникальны. Среди таких особенностей:

Классификация

Существует много различных классификаций млекопитающих. Стандартная классификация на уровне выше инфраклассов выглядит следующим образом[5][1]:

Класс Mammalia

- Подкласс Prototheria

- Подкласс Theria

- Инфракласс Metatheria (Marsupialia)

- Инфракласс Eutheria

Система Симпсона

Среди филогенетических классификаций млекопитающих выделяются две. Первая была предложена в 1945 году основателем эволюционной таксономии как таковой Джорджем Симпсоном. Кратко система Симпсона для современных плацентарных млекопитающих выглядит так[1]:

Инфракласс Eutheria

- Когорта Unguiculata: отряды Insectivora (включая Macroscelididae), Dermoptera, Chiroptera, Primates (вкл. Tupaiidae), Edentata, Pholidota

- Когорта Glires: отряды Lagomorpha, Rodentia

- Когорта Mutica: отряд Cetacea

- Когорта Ferungulata: отряды Carnivora (вкл. Pinnipedia), Tubulidentata, Proboscidea, Hyracoidea, Sirenia, Perissodactyla, Artiodactyla

Кроме того Симпсон ввел в систему новый инфракласс Pantotheria† в рамках Theria, включив в него ряд примитивных вымерших терий — пантотерий, дриолестид, симметродонтов и докодонтов.

Система МакКены-Белл

Глобальную ревизию системы млекопитающих провели в 1997 году палеонтологи Малькольм МакКена и Сьюзан Белл. Их система была быстро принята палеонтологами. Особенностями системы является вынесение базальных таксонов млекопитающих, типа цинодонтов за пределы класса Mammalia, а также очень дробным представлением таксонов рангом выше отряда[1].

Класс Mammalia

- Подкласс Prototheria (однопроходные)

- Подкласс Theriiformes

- Инфракласс Allotheria†

- Инфракласс Triconodonta

- Инфракласс Holotheria

- Суперкогорта Theria

- Когорта Marsupialia (сумчатые)

- Магнотряд Australidelphia (австралийские сумчатые и соневидный опоссум)

- Магнотряд Ameridelphia (сумчатые Нового света)

- Когорта Placentalia

- Магнотряд Xenarthra (неполнозубые)

- Магнотряд Epitheria

- Когорта Marsupialia (сумчатые)

- Суперкогорта Theria

Классификация плацентарных по данным молекулярной филогенетики

Родственные отношения между отрядами плацентарных начали проясняться лишь недавно благодаря успехам молекулярной филогенетики. При этом произошли и изменения в системе на уровне отрядов, которые отражены во многих современных источниках[6]. В соответствии с результатами большинства молекулярных исследований, все плацентарные делятся на четыре большие группы:

Две последних группы объединяются в таксон Boreoeutheria. Относительно того, какая группа (Afrotheria, Xenarthra или Boreoeutheria) является базальной для плацентарных существуют разногласия, а разные исследования дают противоречивые результаты. Всего возможно три ваианта: 1) базальная группа Afrotheria, а Xenarthra и Boreoeutheria объединяются в кладу Exafroplacentalia; 2) базальная группа Xenarthra, а Afrotheria и Boreoeutheria объединяются в кладу Epitheria; 3) базальная группа Boreoeutheria, а Afrotheria и Xenarthra объединяются в кладу Atlantogenata[7].

Полная система плацентарных млекопитающих по данным молекулярной филогенетики для таксонов рангом от отряда и выше:

Инфракласс Eutheria

- Группа I: Afrotheria

- Клада Afroinsectiphilia

- Отряд Macroscelidea: прыгунчики (Африка)

- Отряд Afrosoricida: тенреки и златокротовые (Африка)

- Отряд Tubulidentata: трубкозубы (Африка)

- Клада Paenungulata

- Отряд Hyracoidea: даманы (Африка и Аравийский полуостров)

- Отряд Proboscidea: слоны (Африка, Юго-Восточная Азия)

- Отряд Sirenia: дюгони и сирены (космополиты, тропики)

- Клада Afroinsectiphilia

- Группа II: Xenarthra

- Отряд Pilosa: муравьеды и ленивцы (неотропики)

- Отряд Cingulata: броненосцы (Новый свет)

- Группа I: Afrotheria

- Клада Boreoeutheria

- Группа III: Euarchontoglires

- Надотряд Euarchonta

- Отряд Scandentia: тупайи (Юго-Восточная Азия)

- Отряд Dermoptera: шерстокрылы (Юго-Восточная Азия)

- Отряд Primates: лемуры, обезьяны, люди (всесветно)

- Надотряд Glires

- Отряд Lagomorpha: пищухи, зайцы (Евразия, Африка, Новый свет)

- Отряд Rodentia: грызуны (всесветно)

- Надотряд Euarchonta

- Группа IV: Laurasiatheria

- Отряд Erinaceomorpha: ежи (Евразия, Африка)

- Отряд Soricomorpha: кроты, землеройки, соленодоны (Евразия, Африка, Северная Америка)

- Клада Ferungulata

- Клада Cetartiodactyla

- Отряд Cetacea: киты, дельфины (всесветно)

- Отряд Artiodactyla: парнокопытные (все континенты, кроме Австралии и Антарктиды)