Пищевые цепочки в природе (стр. 1 из 3)

План

Введение

1. Пищевые цепи и трофические уровни

2. Пищевые сети

3. Пищевые связи пресного водоема

4. Пищевые связи леса

5. Потери энергии в цепях питания

6. Экологические пирамиды

6.1 Пирамиды численности

6.2 Пирамиды биомассы

Заключение

Список литературы

Введение

Организмы в природе связаны общностью энергии и питательных веществ. Всю экосистему можно уподобить единому механизму, потребляющему энергию и питательные вещества для совершения работы. Питательные вещества первоначально происходят из абиотического компонента системы, в который, в конце концов, и возвращаются либо в качестве отходов жизнедеятельности, либо после гибели и разрушения организмов.

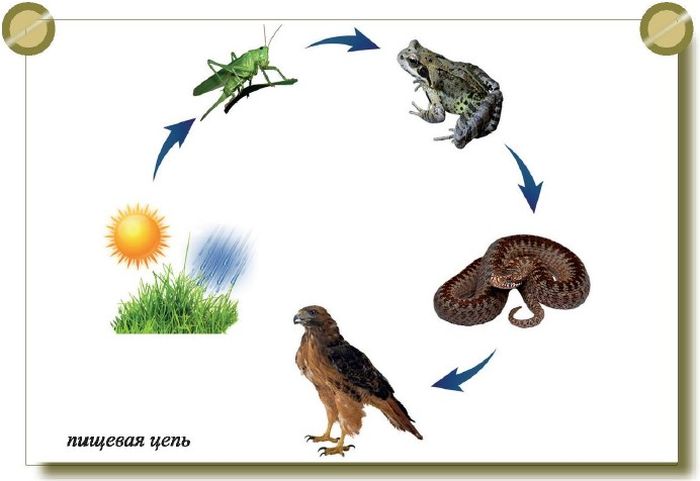

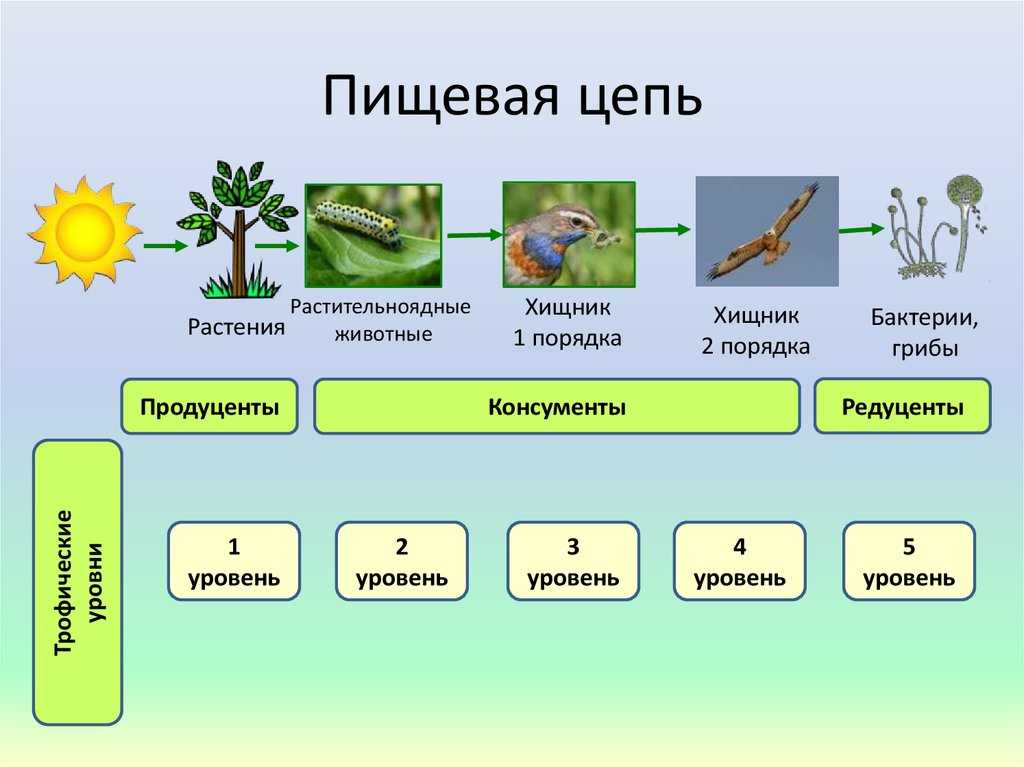

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример: животное поедает растения. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов – каждый последующий питается предыдущим, поставляющим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено – трофическим уровнем.

Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов – каждый последующий питается предыдущим, поставляющим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено – трофическим уровнем.

Цель реферата – дать характеристику пищевым связям в природе.

1. Пищевые цепи и трофические уровни

Каждый вид использует лишь часть содержащейся в органическом веществе энергии. Непригодные для данного вида, но еще богатые энергией вещества используют другие организмы. Таким образом, в процессе эволюции в биогеоценозах сложились цепи взаимосвязанных видов, последовательно извлекающих материалы и энергию из исходного пищевого вещества. Такие связи между особями видов называются пищевыми. Примеры пищевых цепей можно видеть всюду. Самый простой пример: травоядные животные поедают растения, а выделениями животных и их трупами питаются различные навозные и трупоядные насекомые и гнилостные бактерии. Но в естественной обстановке цепи состоят из большего числа звеньев, так как в них включаются плотоядные животные — хищники и паразиты. Органические остатки образуются в результате жизнедеятельности всех членов цепи.

Но в естественной обстановке цепи состоят из большего числа звеньев, так как в них включаются плотоядные животные — хищники и паразиты. Органические остатки образуются в результате жизнедеятельности всех членов цепи.

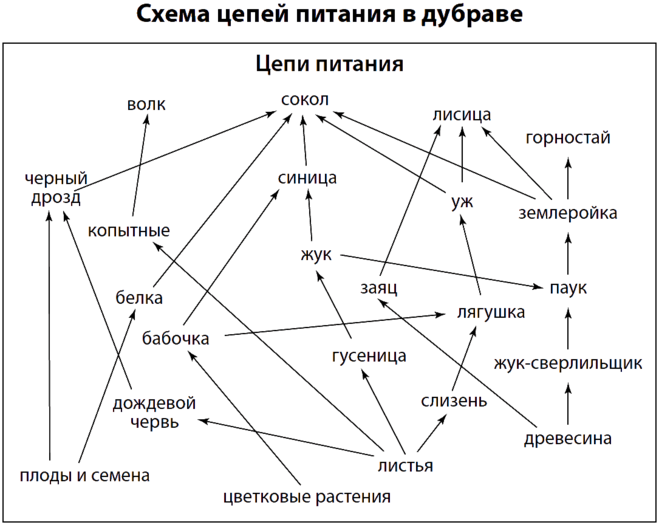

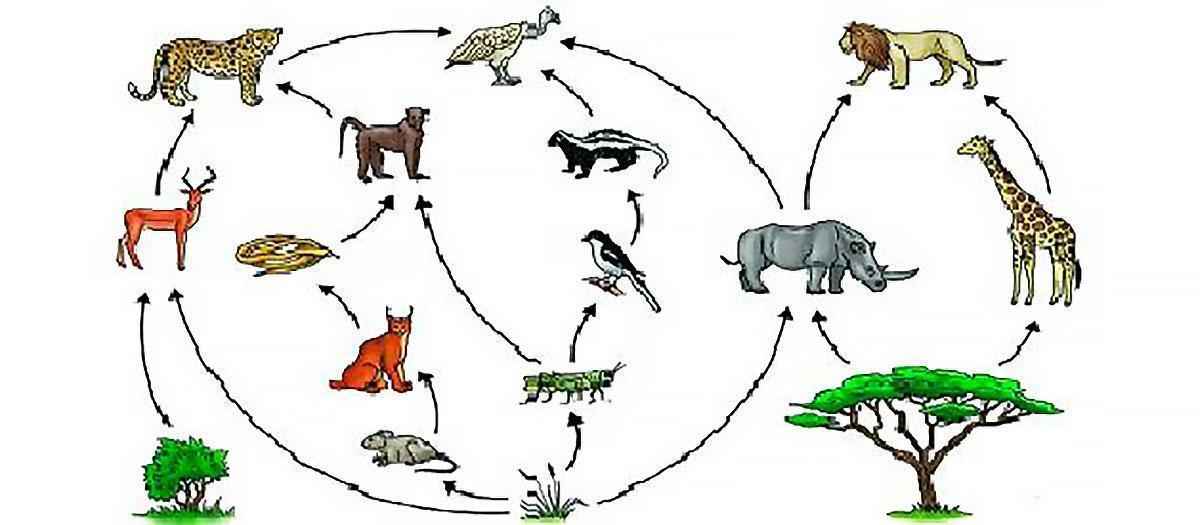

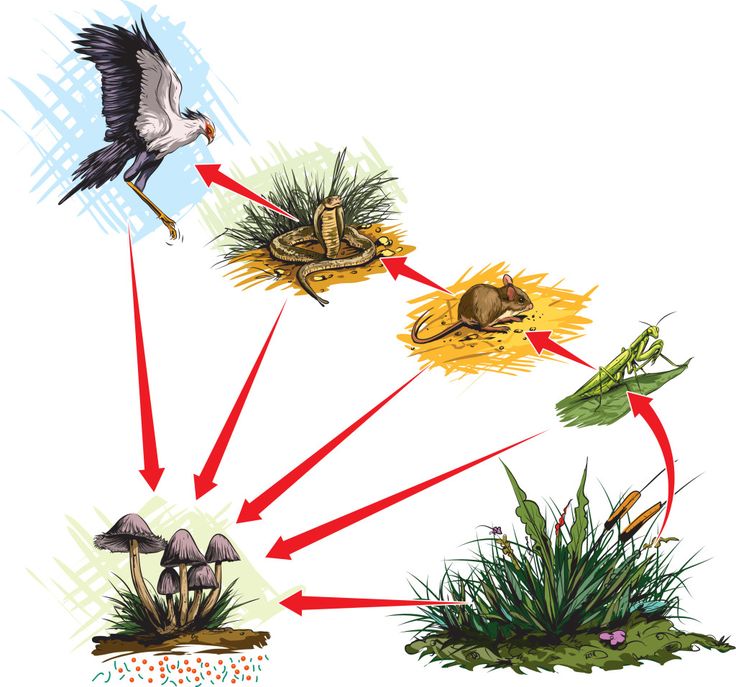

Биогеоценозы очень сложны. В них всегда имеется много параллельных и сложно переплетенных цепей питания, а общее число видов часто измеряется сотнями и даже тысячами. Почти всегда разные виды питаются несколькими разными объектами и сами служат пищей нескольким членам экосистемы. В результате получается сложная сеть пищевых связей.

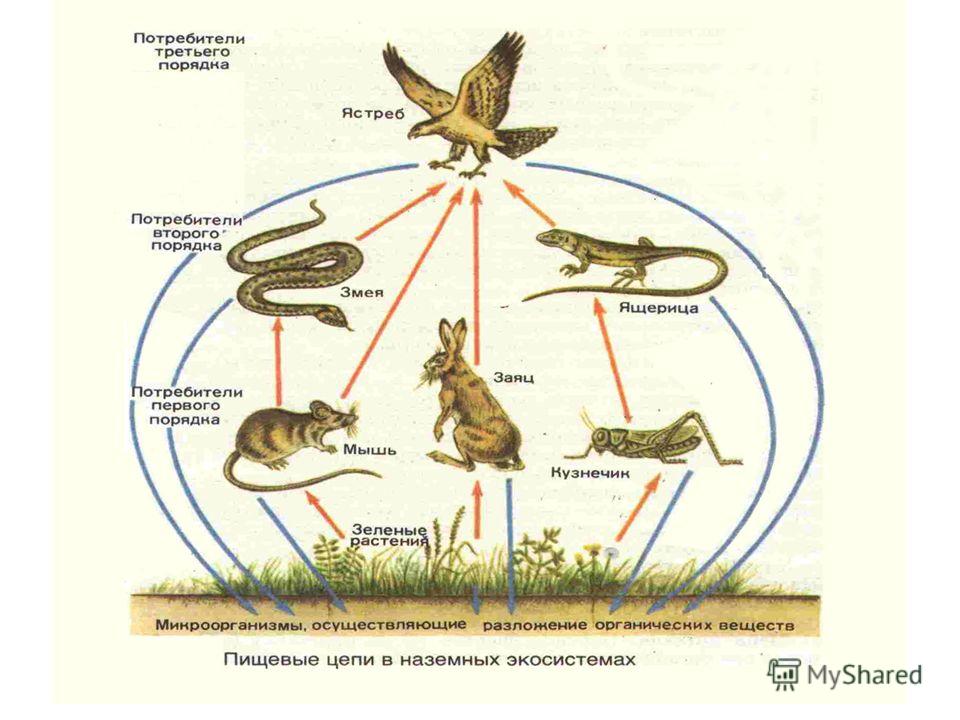

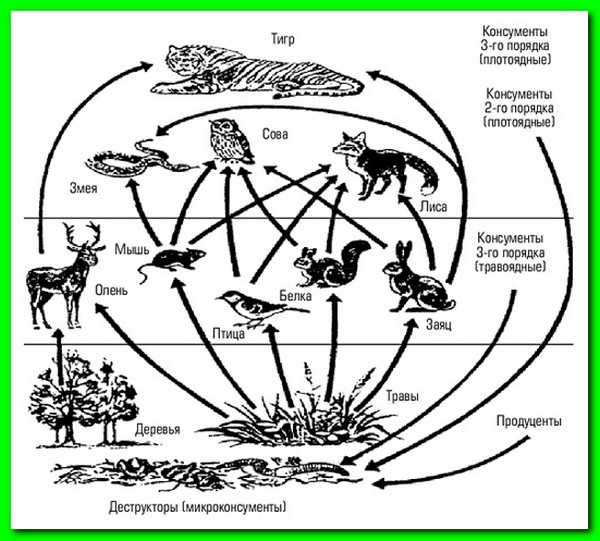

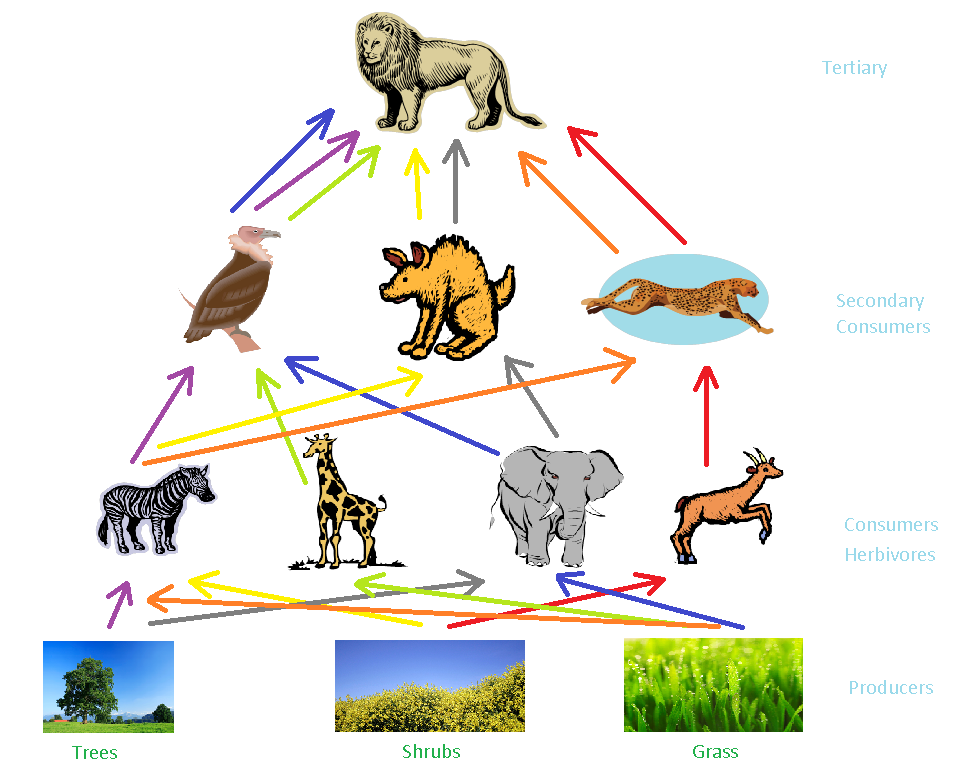

Каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем. Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего – вторичными консументами и т. д. Обычно бывает четыре или пять трофических уровней и редко больше шести.

Первичными продуцентами являются автотрофные организмы, в основном зеленые растения. Некоторые прокариоты, а именно сине-зеленые водоросли и немногочисленные виды бактерий, тоже фотосинтезируют, но их вклад относительно невелик. Фотосинтетики превращают солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, из которых построены ткани. Небольшой вклад в продукцию органического вещества вносят и хемосинтезирующие бактерии, извлекающие энергию из неорганических соединений.

Фотосинтетики превращают солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, из которых построены ткани. Небольшой вклад в продукцию органического вещества вносят и хемосинтезирующие бактерии, извлекающие энергию из неорганических соединений.

В водных экосистемах главными продуцентами являются водоросли – часто мелкие одноклеточные организмы, составляющие фитопланктон поверхностных слоев океанов и озер. На суше большую часть первичной продукции поставляют более высокоорганизованные формы, относящиеся к голосеменным и покрытосеменным. Они формируют леса и луга.

Первичные консументы питаются первичными продуцентами, т. е. это травоядные животные. На суше типичными травоядными являются многие насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Наиболее важные группы травоядных млекопитающих – это грызуны и копытные. К последним относятся пастбищные животные, такие, как лошади, овцы, крупный рогатый скот, приспособленные к бегу на кончиках пальцев.

В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными. Большинство этих организмов – ветвистоусые и веслоногие раки, личинки крабов, усоногие раки и двустворчатые моллюски (например, мидии и устрицы) – питаются, отфильтровывая мельчайших первичных продуцентов из воды. Вместе с простейшими многие из них составляют основную часть зоопланктона, питающегося фитопланктоном. Жизнь в океанах и озерах практически полностью зависит от планктона, так как с него начинаются почти все пищевые цепи.

К первичным консументам относятся также паразиты растений (грибы, растения и животные).

Вторичные консументы питаются травоядными; таким образом, это уже плотоядные животные, так же как и третичные консументы, поедающие консументов второго порядка. Консументы второго и третьего порядка могут быть хищниками и охотиться, схватывать и убивать свою жертву, могут питаться падалью или быть паразитами. В последнем случае они по величине меньше своих хозяев. Пищевые цепи паразитов необычны по ряду параметров. В типичных пищевых цепях хищников плотоядные животные оказываются крупнее на каждом следующем трофическом уровне:

Пищевые цепи паразитов необычны по ряду параметров. В типичных пищевых цепях хищников плотоядные животные оказываются крупнее на каждом следующем трофическом уровне:

Растительный материал (например, нектар) → муха → паук →

→ землеройка → сова

Сок розового куста → тля → божья коровка → паук → насекомоядная птица → хищная птица

В типичных пищевых цепях, включающих паразитов, последние становятся меньше по размерам на каждом следующем уровне.

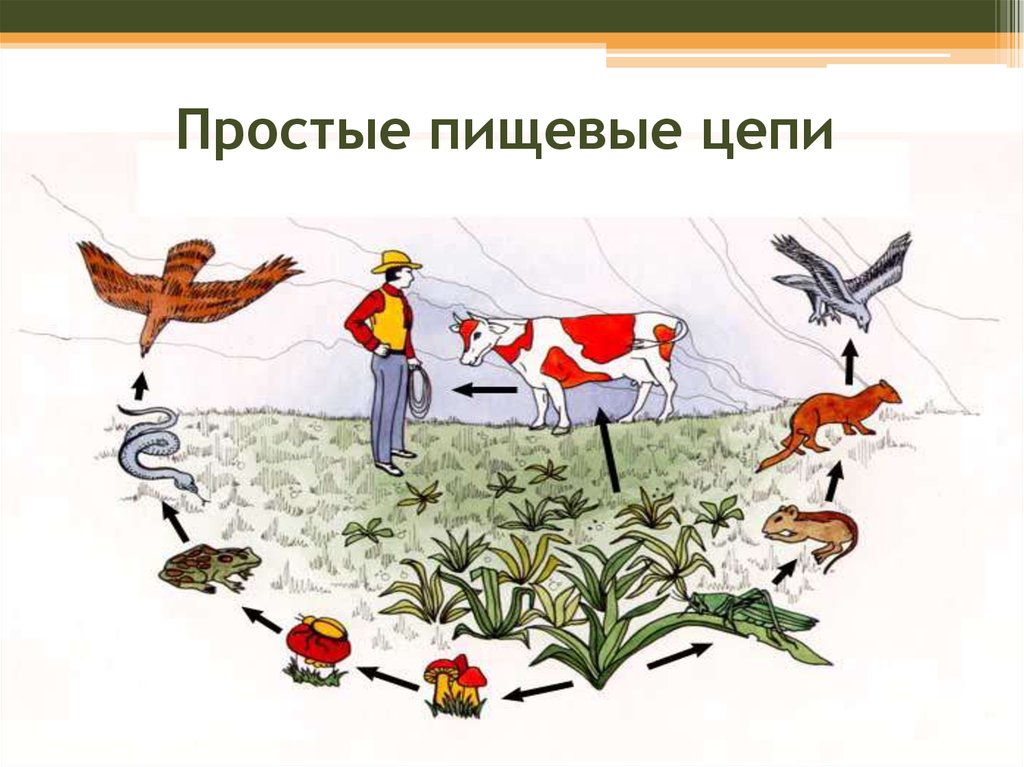

Существуют два главных типа пищевых цепей – пастбищные и детритные. Выше были приведены примеры пастбищных цепей, в которых первый трофический уровень занимают зеленые растения, второй – пастбищные животные и третий – хищники. Тела погибших растений и животных еще содержат энергию и «строительный материал», так же как и прижизненные выделения, например, моча и фекалии. Эти органические материалы разлагаются микроорганизмами, а именно грибами и бактериями, живущими как сапрофиты на органических остатках. Такие организмы называются редуцентами. Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Скорость разложения может быть различной. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются за несколько недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины (и других растительных остатков) играют грибы, которые выделяют фермент целлюлозу, размягчающий древесину, и это дает возможность мелким животным проникать внутрь и поглощать размягченный материал.

Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Скорость разложения может быть различной. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются за несколько недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины (и других растительных остатков) играют грибы, которые выделяют фермент целлюлозу, размягчающий древесину, и это дает возможность мелким животным проникать внутрь и поглощать размягченный материал.

Кусочки частично разложившегося материала называют детритом, и многие мелкие животные (детритофаги) питаются им, ускоряя процесс разложения. Поскольку в этом процессе участвуют как истинные редуценты (грибы и бактерии), так и детритофаги (животные), и тех и других иногда называют редуцентами, хотя в действительности этот термин относится только к сапрофитным организмам.

Детритофагами могут в свою очередь питаться более крупные организмы, и тогда создается пищевая цепь другого типа – цепь, цепь, начинающаяся с детрита:

Детрит → детритофаг → хищник

К детритофагам лесных и прибрежных сообществ относятся дождевой червь, мокрица, личинка падальной мухи (лес), полихета, багрянка, голотурия (прибрежная зона).

Приведем две типичные детритные пищевые цепи наших лесов:

Листовая подстилка → Дождевой червь → Черный дрозд → Ястреб-перепелятник

Мертвое животное → Личинки падальных мух → Травяная лягушка → Обыкновенный уж

Некоторые типичные детритофаги — это дождевые черви, мокрицы, двупарноногие и более мелкие (<0,5 мм) животные, такие, как клещи, ногохвостки, нематоды и черви-энхитреиды.

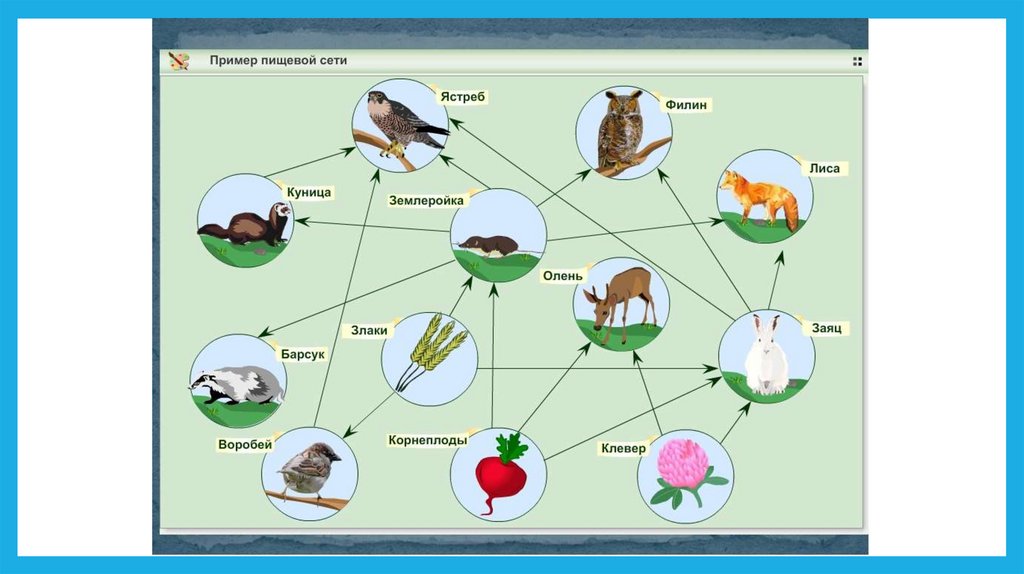

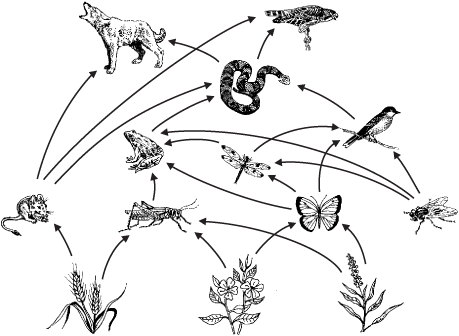

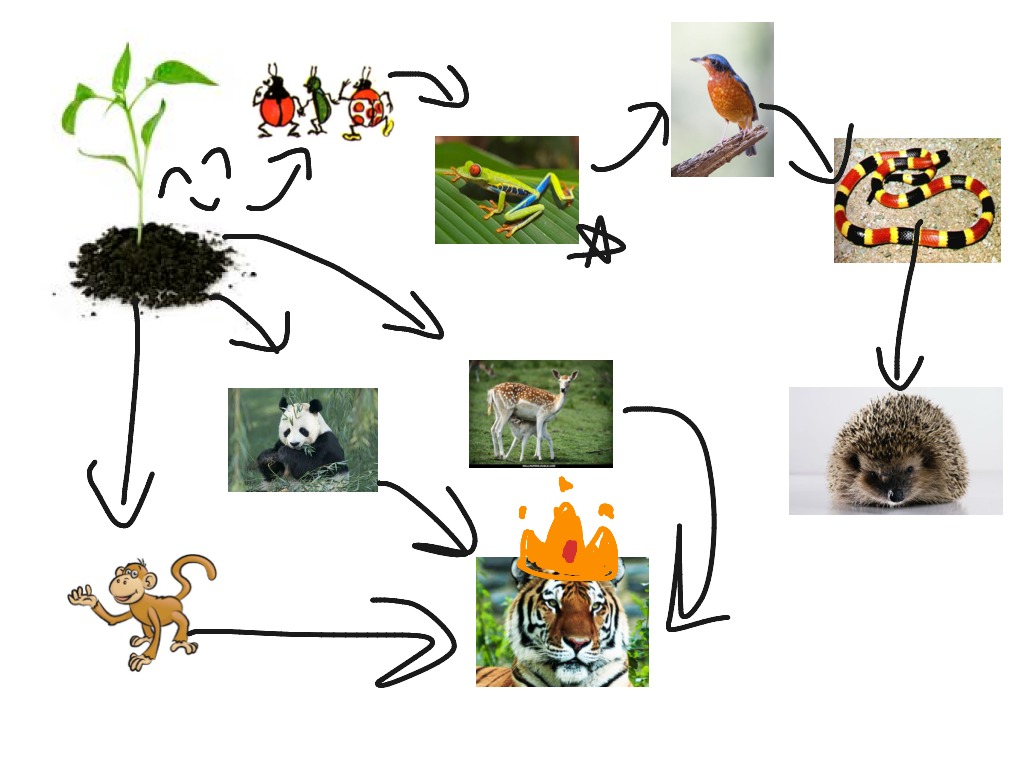

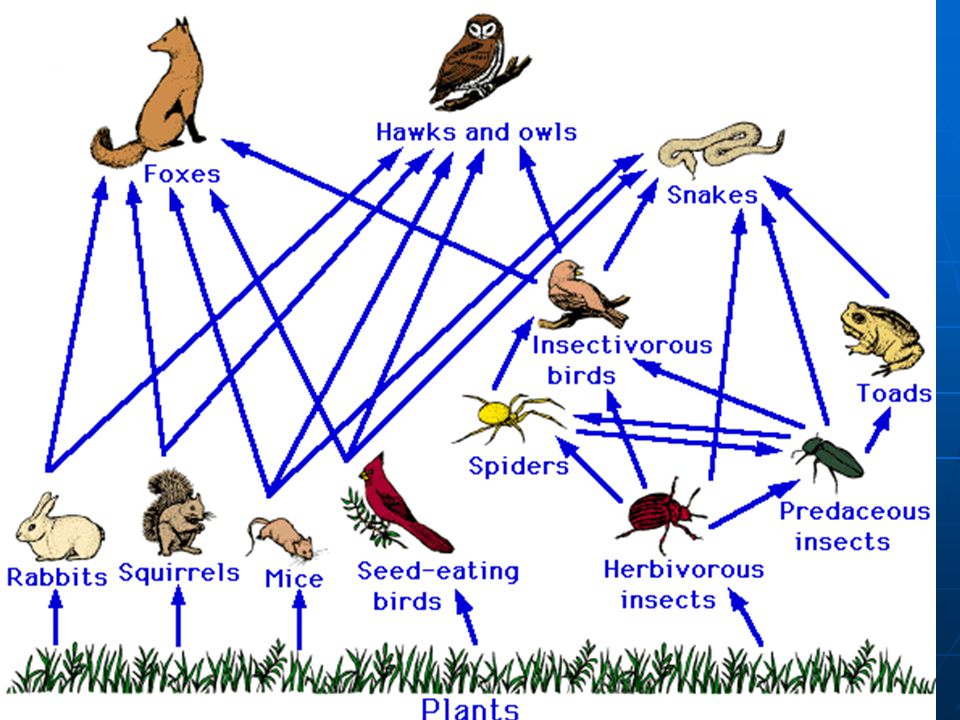

2. Пищевые сети

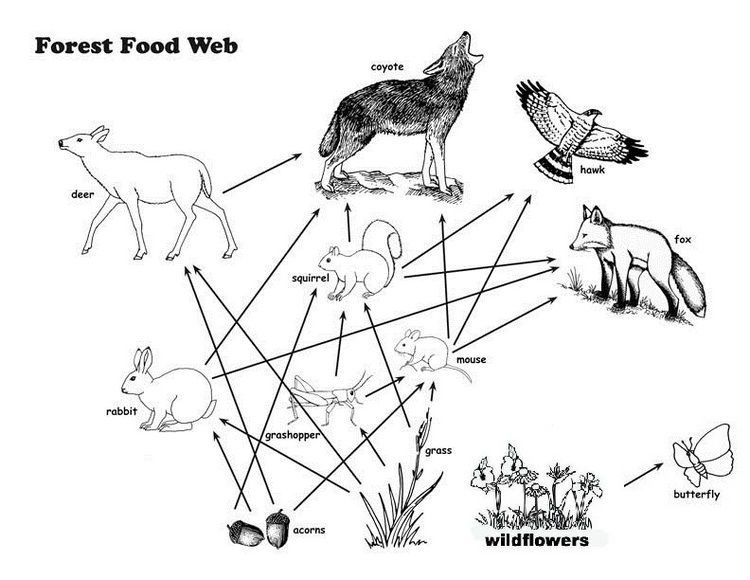

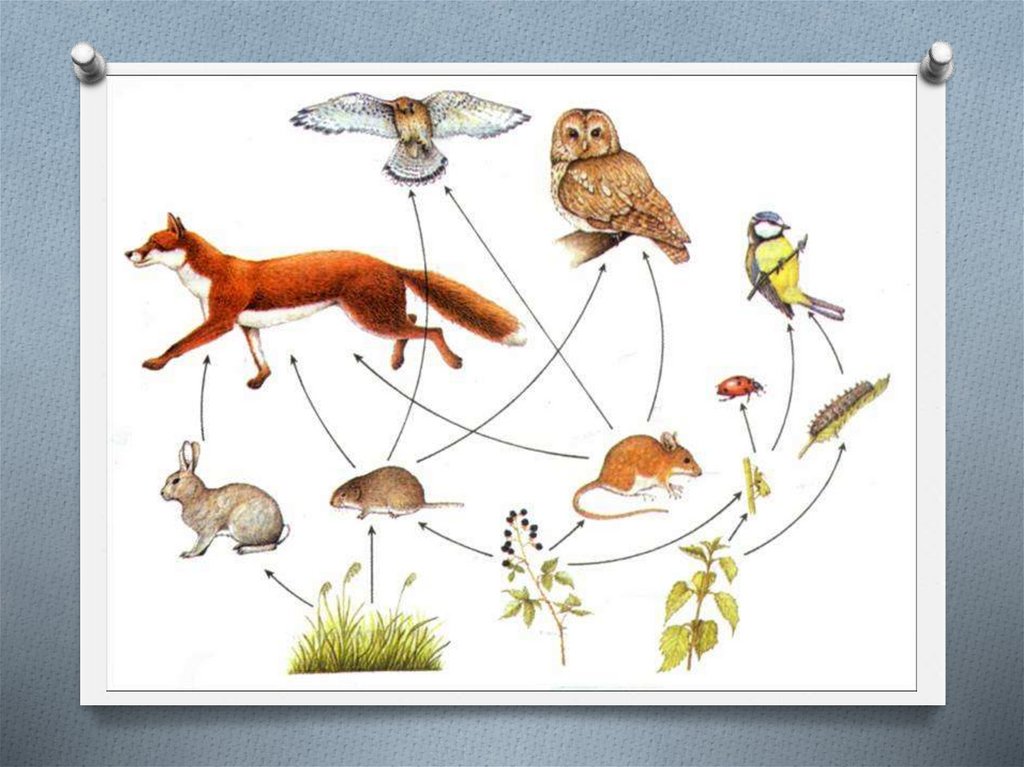

В схемах пищевых цепей каждый организм бывает представлен как питающийся другими организмами какого-то одного типа. Однако реальные пищевые связи в экосистеме намного сложнее, т. к. животное может питаться организмами разных типов из одной и той же пищевой цепи или даже из разных пищевых цепей. Это в особенности относится к хищникам верхних трофических уровней. Некоторые животные питаются как другими животными, так и растениями; их называют всеядными (таков, в частности, и человек). В действительности пищевые цепи переплетаются таким образом, что образуется пищевая (трофическая) сеть. В схеме пищевой сети могут быть показаны только некоторые из многих возможных связей, и она обычно включает лишь одного или двух хищников каждого из верхних трофических уровней. Такие схемы иллюстрируют пищевые связи между организмами в экосистеме и служат основой для количественного изучения экологических пирамид и продуктивности экосистем.

В схеме пищевой сети могут быть показаны только некоторые из многих возможных связей, и она обычно включает лишь одного или двух хищников каждого из верхних трофических уровней. Такие схемы иллюстрируют пищевые связи между организмами в экосистеме и служат основой для количественного изучения экологических пирамид и продуктивности экосистем.

3. Пищевые связи пресного водоема

Цепи питания пресного водоема состоят из нескольких последовательных звеньев. Например, растительными остатками и развивающимися на них бактериями питаются простейшие, которых поедают мелкие рачки. Рачки, в свою очередь, служат пищей рыбам, а последних могут поедать хищные рыбы. Почти все виды питаются не одним типом пищи, а используют разные пищевые объекты. Пищевые цепи сложно переплетены. Отсюда следует важный общий вывод: если какой-нибудь член биогеоценоза выпадает, то система не нарушается, так как используются другие источники пищи. Чем больше видовое разнообразие, тем система устойчивее.

Первичным источником энергии в водном биогеоценозе, как и в большинстве экологических систем, служит солнечный свет, благодаря которому растения синтезируют органическое вещество. Очевидно, биомасса всех существующих в водоеме животных полностью зависит от биологической продуктивности растений.

Очевидно, биомасса всех существующих в водоеме животных полностью зависит от биологической продуктивности растений.

Кто кого ест в природе цепочка. Трофические уровни, типы, значение, схемы и определение пищевой цепи

Природа устроена таким образом, что одни организмы являются источником энергии, а точнее – пищей, для других. Травоядные поедают растения, хищники охотятся на травоядных или других хищников, падальщики питаются останками живых существ. Все эти отношения замыкаются в цепочки, на первом месте которых стоят продуценты, а потом следуют потребители – консументы разных порядков. Большинство цепей ограничивается 3-5 звеньями. Пример пищевой цепи: – заяц – тигр.

На самом деле многие цепи питания устроены гораздо сложнее, они разветвляются, замыкаются, образуют сложные сети, которые называется трофическими.

Большинство цепей питания начинаются с растений – они называются пастбищными. Но есть и другие цепочки: они с разложившихся останков животных и растений, экскрементов и других отходов, а далее следуют микроорганизмы, и другие существа, поедающие такую пищу.

Растения в начале цепи питания

Четкой границы между двумя типами питания не существует: некоторые организмы могут получать энергию обоими способами.

Логично предположить, что в начале пищевой цепи должны стоять автотрофы, которые преобразуют неорганические вещества в органику и могут являться пищей для других организмов. Гетеротрофы не могут начинать цепи питания, так как им необходимо получать энергию из органических соединений – то есть, им должно предшествовать хотя бы одно звено. Самые распространенные автотрофы – растения, но существуют и другие организмы, которые питаются тем же способом, например, некоторые бактерии или . Поэтому не все цепи питания начинаются с растений, но в основе большинства из них все же лежат растительные организмы: на суше это любые представители высших растений, в морях – водоросли.

В цепи питания перед автотрофными растениями не может быть других звеньев: они получают энергию из почвы, воды, воздуха, света. Но существуют и растения-гетеротрофы, у них нет хлорофилла, они живут за счет или охотятся на животных (в основном на насекомых). Такие организмы могут сочетать два вида питания и стоять как в начале, так и в середине цепи питания.

Пищевые цепи — это многочисленные пересекающиеся друг с другом ветви, образующие трофические уровни. В природе существуют пастбищные и детритные пищевые цепи. Первые по другому называют «цепями выедания», а вторые «цепями разложения».

Трофические цепи в природе

Одним из ключевых понятий, необходимых для понимания жизни природы, является понятие «пищевая (трофическая) цепь». Его можно рассматривать в упрощенном, обобщенном виде: растения ‒ травоядные ‒ хищники, но пищевые цепи гораздо более разветвленные и сложные.

По звеньям пищевой цепи происходит передача энергии и вещества, до 90% которой теряется при переходе с одного уровня на другой.По этой причине в цепи обычно наличествует 3 ‒ 5 звеньев.

Трофические цепи включаются в общий круговорот веществ в природе. Так как реальные связи достаточно разветвлённые, например, многие , в том числе и человек, питаются и растениями, и травоядными, и хищниками, то цепи питания всегда пересекаются между собой, образуя пищевые сети.

Виды пищевых цепей

Условно трофические цепи делят на пастбищные и детритные. И те, и другие в равной степени одновременно функционируют в природе.

Пастбищные трофические цепи ‒ это взаимоотношения различных по способу питания групп организмов, отдельные звенья которых объединены отношениями по типу «поедаемое ‒ поедающий».

Простейший пример пищевой цепи: злаковое растение‒ мышь ‒ лисица; или трава‒ олень ‒ волк.

Детритные пищевые цепи представляют собой взаимодействие мертвых травоядных, хищных животных и мёртвой растительной органики с детритом. Детрит ‒ это для различных групп микроорганизмов и продуктов их деятельности, принимающих участие в разложении останков растений и животных. Это и бактерии (редуценты).

Это и бактерии (редуценты).

Существует и цепь питания, связывающая редуцентов и хищников: детрит ‒ детритофаг (дождевой червь) ‒ () ‒ хищник ().

Экологическая пирамида

В природе пищевые цепи не стационарны, они сильно ветвятся и пересекаются, образуя так называемые трофические уровни. Например, в системе «злак ‒ травоядное животное», трофический уровень включает множество видов растений, употребляемых этим животным, а на уровне «травоядное» находятся многочисленные виды травоядных животных.

Живые организмы живут на Земле не обособленно, а постоянно взаимодействуют друг с другом, в том числе и имеют отношения охотник-пища. Эти отношения, последовательно заключенные между рядами животных, называются цепями питания или пищевыми цепями. В них может входить неограниченное количество существ различных видов, родов, классов, типов и так далее.

Цепь питания

Большая часть организмов на планете питается органической пищей, в том числе телами других существ или продуктами их жизнедеятельности. Питательные вещества последовательно переходят от одного животного к другому, образуя пищевые цепи. Тот организм, который начинает эту цепь, называется продуцентом. Как подсказывает логика, продуценты не могут питаться органическими веществами – они берут энергию из неорганических материалов, то есть являются автотрофными. Это в основном зеленые растения и различные виды бактерий. Они производят свои тела и питательные вещества для своего функционирования из минеральных солей, газов, излучения. Например, растения получают питание при помощи фотосинтеза на свету.

Питательные вещества последовательно переходят от одного животного к другому, образуя пищевые цепи. Тот организм, который начинает эту цепь, называется продуцентом. Как подсказывает логика, продуценты не могут питаться органическими веществами – они берут энергию из неорганических материалов, то есть являются автотрофными. Это в основном зеленые растения и различные виды бактерий. Они производят свои тела и питательные вещества для своего функционирования из минеральных солей, газов, излучения. Например, растения получают питание при помощи фотосинтеза на свету.

Следующими в пищевой цепи выступают консументы, которые уже являются гетеротрофными организмами. Консументами первого порядка называют тех, кто питается продуцентами – или бактериями. Большая их часть – . Второй порядок составляют хищники – организмы, которые питаются другими животными. Далее следуют консументы третьего, четвертого, пятого порядка и так далее – пока пищевая цепочка не замкнется.

Пищевые цепи не такие простые, как может показаться на первый взгляд. Важную часть цепочек составляют детритофаги, которые питаются разлагающимися организмами мертвых животных. С одной стороны, они могут есть тела хищников, погибших в охоте или от старости, а с другой, сами часто становятся их добычей. В результате возникают замкнутые цепи питания. Кроме того, цепочки разветвляются, на их уровнях находится не один, а множество видов, которые образуют сложные структуры.

Важную часть цепочек составляют детритофаги, которые питаются разлагающимися организмами мертвых животных. С одной стороны, они могут есть тела хищников, погибших в охоте или от старости, а с другой, сами часто становятся их добычей. В результате возникают замкнутые цепи питания. Кроме того, цепочки разветвляются, на их уровнях находится не один, а множество видов, которые образуют сложные структуры.

Экологическая пирамида

С понятием пищевой цепи тесно связан такой термин, как экологическая пирамида: это структура, показывающая соотношения между продуцентами и консументами в природе. В 1927 году ученый Чарльз Элтон эффект, названный правилом экологической пирамиды. Он заключается в том, что при передаче питательных веществ от одних организмов к другим, на следующий уровень пирамиды, теряется часть энергии. В результате от подножия к вершине пирамида постепенно : так, на тысячу килограммов растений приходится всего сто килограммов , которые, в свою очередь, становятся пищей для десяти килограммов хищников.

Видео по теме

Цепью питания называется перенос энергии от ее источника через ряд организмов. Все живые существа связаны, так как служат объектами питания для других организмов. Все цепи питания состоят из трех-пяти звеньев. Первым обычно являются продуценты — организмы, которые способны сами вырабатывать органические вещества из неорганических. Это растения, которые получают питательные вещества путем фотосинтеза. Далее идут консументы — это гетеротрофные организмы, которые получают уже готовые органические вещества. Такими будут являться животные: как травоядные, так и хищные. Замыкающим звеном пищевой цепи обычно являются редуценты — микроорганизмы, которые разлагают органические вещества.

Цепь питания не может состоять из шести и более звеньев, так как каждое новое звено получает только 10% энергии предыдущего звена, еще 90% теряется в виде теплоты.

Какими бывают пищевые цепи?

Существует два вида: пастбищные и детритные. Первые — более распространенные в природе. В таких цепях первым звеном всегда служат продуценты (растения). За ними идут консументы первого порядка — растительноядные животные. Далее — потребители второго порядка — мелкие хищники. За ними — консументы третьего порядка — крупные хищники. Далее также могут быть потребители четвертого порядка, такие длинные пищевые цепи обычно встречаются в океанах. Последним звеном являются редуценты.

Второй тип цепей питания — детритные — более распространены в лесах и саваннах. Они возникают вследствие того, что большая часть растительной энергии не потребляется травоядными организмами, а отмирает, подвергаясь затем разложению редуцентами и минерализации.

Цепи питания этого типа начинаются от детрита — органических остатков растительного и животного происхождения. Потребителями первого порядка в таких пищевых цепях являются, насекомые, к примеру, навозные жуки, или же животные-падальщики, например, гиены, волки, грифы. Кроме того, консументами первого порядка в таких цепях могут быть бактерии, питающиеся растительными остатками.

Кроме того, консументами первого порядка в таких цепях могут быть бактерии, питающиеся растительными остатками.

В биогеоценозах все связано таким образом, что большинство видов живых организмов могут стать участниками обоих типов цепей питания .

Цепи питания в лиственных и смешанных лесах

Лиственные леса в большинстве своем распространены в Северном полушарии планеты. Они встречаются Западной и Центральной Европе, в Южной Скандинавии, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Азии, Северной Флориде.

Лиственные леса делятся на широколиственные и мелколиственные. Для первых характерны такие деревья, как дуб, липа, ясень, клен, вяз. Для вторых — береза, ольха, осина .

Смешанными называются леса, в которых растут и хвойные, и лиственные деревья. Смешанные леса характерны для умеренного климатического пояса. Они встречаются на юге Скандинавии, на Кавказе, В Карпатах, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Калифорнии, в Аппалачах, у Великих озер.

Смешанные леса состоят из таких деревьев, как ель, сосна, дуб, липа, клен, вяз, яблоня, пихта, бук, граб.

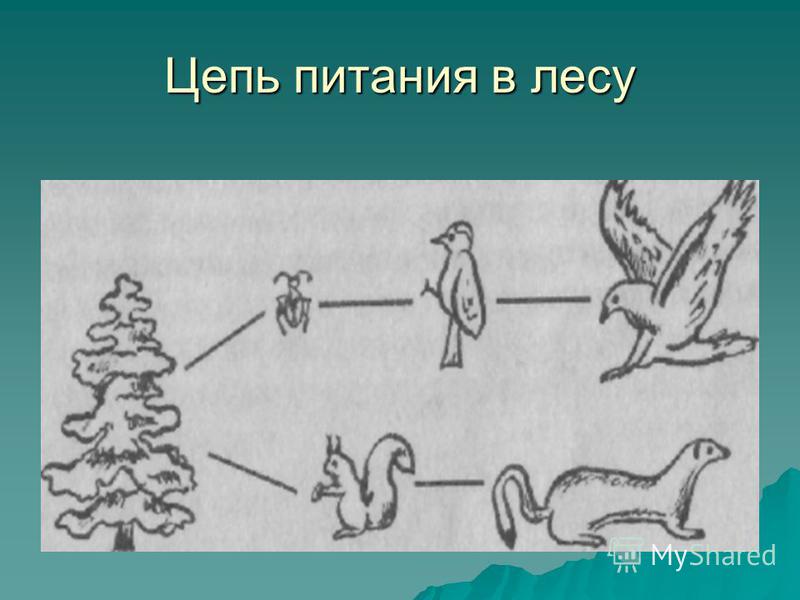

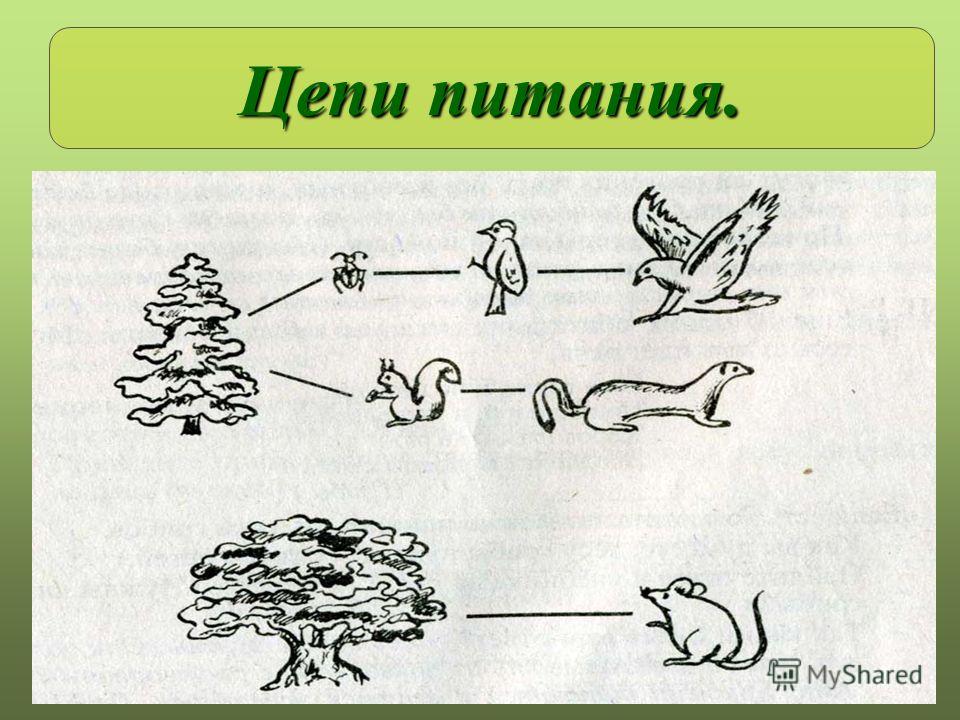

В лиственных и смешанных лесах очень распространены пастбищные цепи питания . Первым звеном цепи питания в лесах обычно служат многочисленные виды трав, ягоды, такие как малина, черника, земляника. бузина, кора деревьев, орехи, шишки.

Консументами первого порядка чаще всего будут такие травоядные животные, как косули, лоси, олени, грызуны, к примеру, белки, мыши, землеройки, а также зайцы.

Потребители второго порядка — хищники. Обычно это лиса, волк, ласка, горностай, рысь, сова и другие. Ярким примером того, что один и тот же вид участвует и в пастбищных, и в детритных цепях питания будет волк: он может как охотиться на мелких млекопитающих, так и поедать падаль.

Консументы второго порядка могут сами стать добычей более крупных хищников, особенно это касается птиц: например, мелкие совы могут быть съедены ястребами.

Замыкающим звеном будут редуценты (бактерии гниения).

Примеры цепей питания в лиственно-хвойном лесу:

- кора березы — заяц — волк — редуценты;

- древесина — личинка майского жука — дятел — ястреб — редуценты;

- листовой опад (детрит) — черви — землеройки — сова — редуценты.

Особенности цепей питания в хвойных лесах

Такие леса расположены на севере Евразии и Северной Америки. Они состоят из таких деревьев, как сосна, ель, пихта, кедр, лиственница и другие.

Здесь все значительно отличается от смешанных и лиственных лесов .

Первым звеном в этом случае будет не трава, а мох, кустарники или лишайники. Это связано с тем, что в хвойных лесах недостаточно света для того, чтобы мог существовать густой травяной покров.

Соответственно животные, которые станут консументами первого порядка, будут другими — они должны питаться не травой, а мхом, лишайниками или кустарниками. Это могут быть некоторые виды оленей .

Несмотря на то что более распространены кустарники и мхи, в хвойных лесах все же встречаются травянистые растения и кусты. Это крапива, чистотел, земляника, бузина. Такой пищей обычно и питаются зайцы, лоси, белки, которые тоже могут стать консументами первого порядка.

Потребителями второго порядка будут, как и смешанных лесах, хищники. Это норка, медведь, росомаха, рысь и другие.

Это норка, медведь, росомаха, рысь и другие.

Мелкие хищники, такие как норка, могут стать добычей для консументов третьего порядка .

Замыкающим звеном будут микроорганизмы гниения.

Кроме того, в хвойных лесах очень распространены детритные пищевые цепи . Здесь первым звеном будет чаще всего растительный перегной, которым питаются почвенные бактерии, становясь, в свою очередь, пищей для одноклеточных животных, которых едят грибы. Такие цепочки обычно длинные и могут состоять более, чем из пяти звеньев.

Вы заботитесь о здоровье вашего питомца?

Мы в ответе за тех, кого приручили! » — гласит цитата из повести «Маленький принц». Поддержание здоровья любимца, одна из главных обязанностей хозяина. Позаботьтесь о вашем питомце, подарив ему комплекс . Уникальный комплекс рассчитан, как на кошек и собак, так и на птиц и грызунов.

Активная добавка , поможет вашему питомцу сиять здоровьем и делиться с вами счастьем!

Вступление

Яркий пример цепи питания:

Классификация живых организмов относительно роли в круговороте веществ

В любой цепи питания участвует 3 группы живых организмов:

Продуценты (производители ) | Консументы (потребители ) | Редуценты (разрушители ) |

Автотрофные живые организмы, которые синтезируют органическое вещество из минерального с использованием энергии (растений). | Гетеротрофные живые организмы, которые потребляют (поедают, перерабатывают и т.п.) живое органическое вещество и передают энергию, содержащуюся в нём, по пищевым цепочкам. | Гетеротрофные живые организмы, которые разрушают (перерабатывают) отмершее органическое вещество любого происхождения до минерального. |

Связи между организмами в цепи питания

Цепь питания, какой бы она ни была, создаёт тесные связи между разнообразными объектами как живой природы, так и неживой. И разрыв абсолютно любого её звена может привести к плачевным результатам и дисбалансу в природе. Самым важным и неотъемлемым компонентом любой цепи питания является солнечная энергия. Не будет её — не будет жизни. При перемещении по цепи питания эта энергия перерабатывается, и каждый из организмов делает её своей собственной, передавая следующему звену лишь 10%.

Умирая, организм попадает в другие схожие цепочки питания, и таким образом круговорот веществ продолжается. Все организмы могут спокойно выходить из одних цепочек питания и переходить в другие.

Все организмы могут спокойно выходить из одних цепочек питания и переходить в другие.

Роль природных зон в круговороте веществ

Естественно, организмы, проживающие в одной и той же природной зоне, создают друг с другом свои особенные цепочки питания, которые не могут повториться в какой-либо другой зоне. Так, цепь питания степной зоны, например, состоит из большого разнообразия трав и животных. Деревья цепь питания в степи в себя практически не включает, так как их либо очень мало, либо они низкорослые. А что касается животного мира, то тут преобладают парнокопытные, грызуны, соколы (ястребы и другие подобные пернатые) и различного рода насекомые.

Классификация цепей питания

Принцип экологических пирамид

Если рассматривать конкретно цепи, начинающиеся с растений, то весь круговорот веществ в них происходит от фотосинтеза, в процессе которого поглощается солнечная энергия. Большую часть этой энергии растения расходуют на свою жизнедеятельность, и лишь 10% переходит к следующему звену. В итоге каждому последующему живому организму требуется всё больше и больше существ (объектов) предыдущего звена. Это хорошо показывают экологические пирамиды, которые чаще всего используются в этих целях. Они бывают пирамидами массы, количества и энергии.

В итоге каждому последующему живому организму требуется всё больше и больше существ (объектов) предыдущего звена. Это хорошо показывают экологические пирамиды, которые чаще всего используются в этих целях. Они бывают пирамидами массы, количества и энергии.

Тема урока: «Кто что ест? Цепи питания».

Тип урока: изучение нового материала.

Учебник: “Мир вокруг нас 3 класс 1 часть” (авт. А.А. Плешаков)

Цели и задачи урока

Цель: обобщить знания учащихся о разнообразии животного мира, о группах животных по типу питания, о цепях питания,о размножении и стадиях развития, приспособленности к защите от врагов и охране животных.

Задачи:

1. Способствовать обогащению и развитию субъективных представлений о жизни животных.

2. Способствовать формированию умения у детей составлять, «читать», схемы, моделировать экологические связи.

3. Способствовать развитию умений и навыков самостоятельной и групповой работы.

4. Создать условия для развития логического мышления;

5. Воспитывать чувство ответственности за все живое, что нас окружает, чувство любви к природе.

Оборудование урока

Компьютер.

Листы с заданиями.Карточки с ребусами.

Мультимедийный проектор.

Учебник: Плешаков А.А. Мир вокруг нас. — М., Просвещение, 2007г.

Доска

Ход урока.

1 .Организационный момент.

2. Сообщение темы урока и постановка проблемы.

(Приложение слайд 1)

Ребята, посмотрите внимательно на слайд. Подумайте, чем связаны между собой эти представители живой природы. Кто по данному слайду определит тему нашего урока?

(Мы будем говорить о том, кто как питается.)

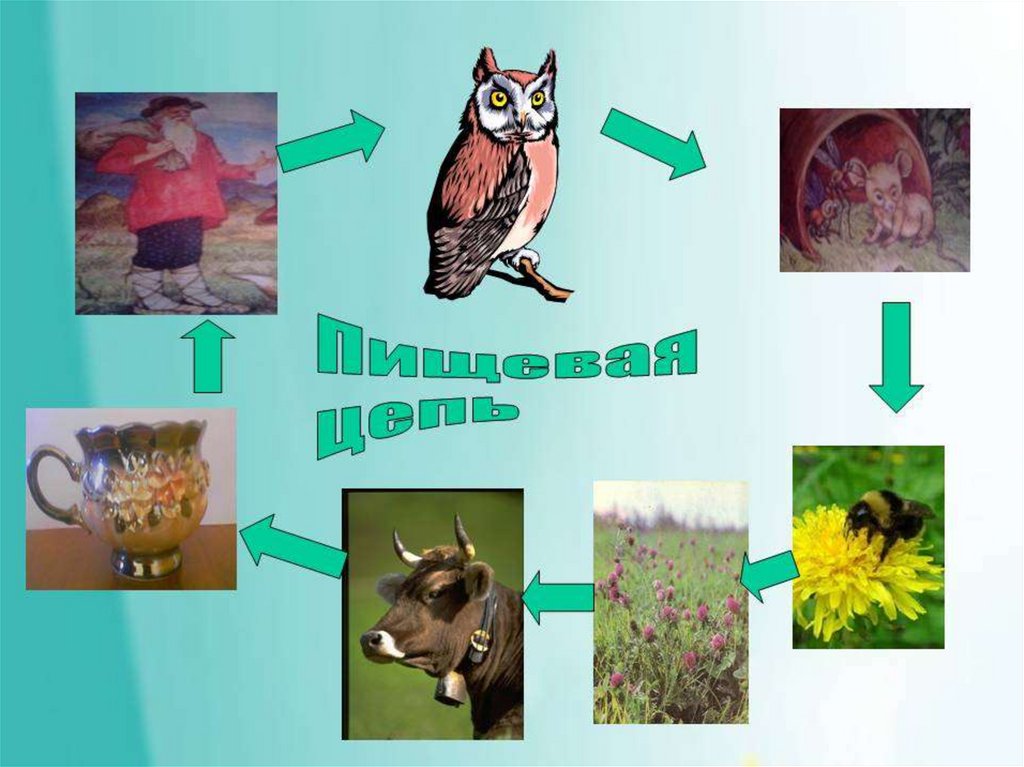

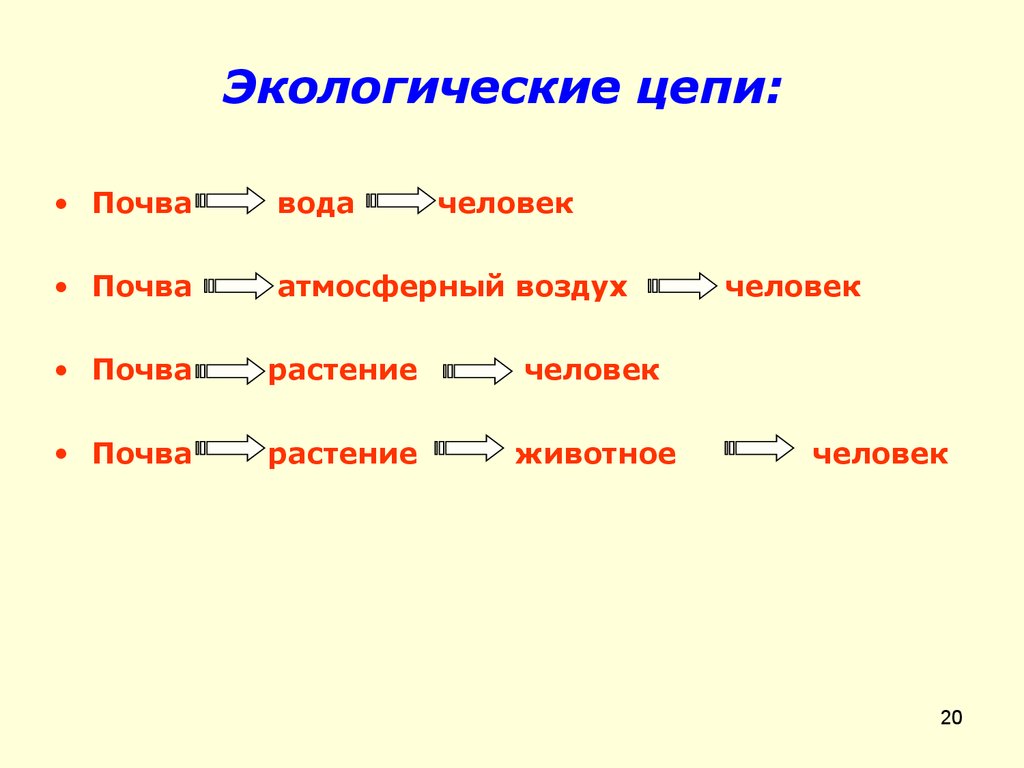

Правильно! Если внимательно посмотреть на слайд, то видно, что все предметы соединены стрелочками в цепочку по способу питания. В экологии такие цепочки называются экологическими цепями, или цепями питания. Отсюда тема нашего урока “Кто что ест? Цепи питания”.

3. Актуализация знаний.

Чтобы проследить разные цепи питания, попробовать их составить самим, нам нужно вспомнить, а кто как питается. Начнем с растений. В чем особенность их питания? Расскажите, опираясь на таблицу.

(Приложение слайд 3)

(Растения получают из воздуха углекислый газ. Корнями из почвы они поглощают воду и растворенные в ней соли. Под действием солнечного света растения превращают углекислый газ, воду и соли в сахар и крахмал. Их особенность заключается в том, что они сами готовят пищу.)

А теперь давайте вспомним, на какие группы по способу питания делятся животные и чем они отличаются друг от друга.

(Растительноядные животные питаются растительной пищей. Насекомоядные поедают насекомых. Хищные животные питаются плотью других животных, поэтому еще называются плотоядными. Всеядные животные питаются растительной и животной пищей.)

(Приложение слайд 4)

4. Открытие нового знания .

Цепи питания – это связи всего живого по питанию. Цепей питания в природе очень много. В лесу они одни, совершенно иные на лугу и в водоеме, третьи в поле и в саду. Я предлагаю вам выступить в роли ученых-экологов и заняться поисковой деятельностью. Все группы отправятся в разные места. Вот маршруты ученых-экологов.

Цепей питания в природе очень много. В лесу они одни, совершенно иные на лугу и в водоеме, третьи в поле и в саду. Я предлагаю вам выступить в роли ученых-экологов и заняться поисковой деятельностью. Все группы отправятся в разные места. Вот маршруты ученых-экологов.

(Приложение слайд 5)

Где вам придется трудиться, решит жеребьевка.

От каждой группы приглашаю по одному человеку, и они вытаскивают карточку с названием места. Эти же ребята получают листы со стрелками и по 4 карточки с изображением растений и животных.

А теперь послушайте задание. Каждая группа, используя карточки, должна составить цепь питания. Карточки прикрепляются к листу со стрелками скрепками. Сразу договоритесь, кто будет представлять вашу цепь классу. Подумайте, все ли карточки вам понадобятся.

По сигналу ребята начинают работать в группах . Тем , кто закончил раньше , предлагаются загадки .

(Приложение слайд 6)

Все готовые цепи развешиваются на доске .

В лесу растет сосна. Под корой сосны живет жук–короед и ею питается. В свою очередь жук–короед является пищей для дятлов. У нас была лишняя картинка – коза. Это домашнее животное и в эту цепь питания не входит.

Под корой сосны живет жук–короед и ею питается. В свою очередь жук–короед является пищей для дятлов. У нас была лишняя картинка – коза. Это домашнее животное и в эту цепь питания не входит.

Давайте проверим работу ребят.

(Приложение слайд 7)

Таким же образом объясняют свои цепи и другие группы.

2) Поле: рожь – мышь – змея (лишняя – рыба).

(Приложение слайд 8)

3) Огород: капуста – слизни – жаба (лишний – медведь).

(Приложение слайд 9)

4) Сад: яблоня – яблонная тля – божья коровка (лишняя – лиса).

(Приложение слайд 10)

5) Водоем: водоросли – карась – щука (лишний – заяц).

(Приложение слайд 11)

Все цепи у нас на доске . Давайте понаблюдаем , из каких звеньев они состоят . Что есть на каждой таблице ? Что стоит на первом месте ? На втором ? На третьем ?

(Растение. Животное растительноядное. Животное хищное, насекомоядное или всеядное.)

5. Первичное закрепление знания.

1.Работа по учебнику. стр96-97.

стр96-97.

А теперь, ребята, давайте познакомимся со статьей учебника и проверим себя. Дети открывают учебник с. 96–97 и про себя читают статью “Цепи питания”.

– Какие цепи питания приведены в учебнике?

Осина – заяц – волк.

Дубы – лесные мыши – совы.

В каком порядке расположены звенья в цепи питания?

I звено – растения;

II звено – растительноядные животные;

III звено – остальные животные.

(Приложение слайд 12)

2) Повторение правил поведения в лесу.

Вот мы и в лесу. Послушайте звуки леса, посмотрите на разнообразие его обитателей. А знаете ли вы, как нужно вести себя в лесу?

1. Не ломать ветки деревьев и кустарников.

2.Не срывать и затаптывать цветы и лекарственные растения.

3.Не ловить бабочек, стрекоз и других насекомых.

4.Не уничтожать лягушек, жаб.

5.Не трогать птичьи гнезда.

6.Не приносить из леса животных домой.

Открывается слайд 6 (приложение) с изображениями совы, мышей и желудей. Учащиеся составляют цепь питания, перемещая картинки.

Учащиеся составляют цепь питания, перемещая картинки.

Кто крупнее в этой цепи питания?

Крупнее всех – сова, а мышь крупнее желудя.

Если бы у нас были волшебные весы, и мы бы взвесили всех сов, мышей и желуди, то оказалось бы, что желуди тяжелее мышей, а мыши тяжелее сов. Как вы думаете, почему?

Потому, что желудей в лесу очень, очень много, мышей много, а сов – мало.

И это не случайно. Ведь одной сове для питания надо много мышей, а одной мышке – множество желудей. Получается экологическая пирамида.

Обобщающий вывод :

В природе все и всё связано между собой. Сети питания переплетаются и образуют пищевую сеть. Растения и животные образуют экологические пирамиды. В основании – растения, а на вершине – хищные животные.

6 .Знакомство с понятием “сеть питания”

Цепи питания в природе не так просты как в нашем примере. Зайца могут поедать и другие животные. Какие? (лиса, рысь, волк)

Мышь может стать добычей лисы, совы, рыси, кабана, ежа.

Многие растительноядные животные служат пищей разным хищникам.

Поэтому цепи питания разветвлены, они могут переплетаться между собой, образуя сложную сеть питания.

7.Проблемная ситуация .

Ребята, что произойдет, если в лесу исчезнут все деревья, которыми питается заяц? (Зайцу нечего буде есть)

– А если не будет зайцев? (То не будут пищи и лисе, и волку)

– Что произойдёт с цепочкой? (Она разрушится)

Какой вывод можно сделать? (Если разрушить хоть одно звено в цепи, то разрушится и вся цепочка.)

8.Составить несколько возможных цепей питания

9. Итог занятия. Обобщение по теме.

Рефлексия.

“Договори фразу”.

Животные и растения связаны между собой в ……………………

В основе цепи питания находятся ………………………………..

А заканчивают цепь – ………………………………………..

В природе цепи питания переплетаются между собой, образуя

…………………………………………

Домашнее задание .

1.Приготовить сообщение об одном из друзей Березы;

2.Выполнить задания №4 из пособия «Окружающий мир» (на рисунке изображен участок сада. Составить несколько возможных цепей питания).

Для меня природа представляет собой эдакий хорошо смазанный механизм, в котором предусмотрено все до мелочей. Удивительно, как все продумано, и вряд ли человек сможет создать когда-нибудь нечто подобное.

Что означает термин «цепь питания»

Согласно научному определению, в это понятие входит перенос энергии через ряд организмов, где первым звеном выступают продуценты. В эту группу включаются растения, которые поглощают неорганические вещества, из которых синтезируют питательные органические соединения. Ими питаются консументы — такие организмы, которые не способны к самостоятельному синтезу, а значит, вынуждены питаться уже готовой органикой. Это травоядные животные и насекомые, которые выступают в качестве «обеда» уже для других консументов — хищников. Как правило, цепь содержит около 4-6 уровней, где замыкающее звено представлено редуцентами — разлагающими органику организмами. В принципе, звеньев может быть гораздо больше, но есть природный «ограничитель»: в среднем, каждое звено получает мало энергии предыдущего — до 10%.

В принципе, звеньев может быть гораздо больше, но есть природный «ограничитель»: в среднем, каждое звено получает мало энергии предыдущего — до 10%.

Примеры цепей питания в лесном сообществе

Для лесов существуют свои особенности, в зависимости от их типа. Хвойные леса не отличаются богатой травяной растительностью, а значит, и цепи питания будут иметь определенный набор животных. Например, олень с удовольствием лакомится бузиной, а сам становится добычей медведя или рыси. Для широколиственного леса будет свой набор. Например:

- кора — жучки-короеды — синица — сокол;

- муха — рептилия — хорек — лиса;

- семена и плоды — белка — сова;

- растение — жук — лягушка — уж — ястреб.

Стоит упомянуть падальщиков, которые «утилизируют» органические останки. В лесах их великое множество: от простейших одноклеточных до позвоночных. Их вклад в природу огромен, поскольку, в противном случае, планета покрылась бы останками животных. Они же преобразуют мертвые тела в неорганические соединения, которые необходимы растениям, и все начинается заново. В общем, природа — само совершенство!

В общем, природа — само совершенство!

Пищевая цепь — характеристика, типы, схема, звенья и примеры

Содержание

- Что такое пищевая цепь?

- Автотрофы (продуценты)

- Гетеротрофы (консументы)

- Деструкторы (редуценты)

- Уровни пищевой (трофической) цепи

- Первый трофический уровень

- Второй трофический уровень

- Третий трофический уровень

- Четвертый трофический уровень

- Пятый трофический уровень

- Типы пищевых цепей

- Пастбищная пищевая цепь

- Детритная пищевая цепь

- Энергия в пищевой цепи

- Значение пищевой цепи

Каждый организм должен получать энергию для жизни. Например, растения потребляют энергию солнца, животные питаются растениями, а некоторые животные питаются другими животными.

Что такое пищевая цепь?

Пищевая (трофическая) цепь – это последовательность того, кто кого ест в биологическом сообществе (экосистеме) для получения питательных веществ и энергии, поддерживающих жизнедеятельность. При рассмотрении круговорота веществ в экосистеме необходимо учитывать три основные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Ниже вы сможете более подробно ознакомится с каждой из этих трех групп.

При рассмотрении круговорота веществ в экосистеме необходимо учитывать три основные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Ниже вы сможете более подробно ознакомится с каждой из этих трех групп.

Читайте также: Отличие пищевой цепи от пищевой сети в экосистеме

Автотрофы (продуценты)

Автотрофы – живые организмы, которые производят свою пищу, то есть собственные органические соединения, из простых молекул, таких как углекислый газ. Существует два основных типа автотрофов:

- Фотоавтотрофы (фотосинтезирующие организмы) такие, как растения, перерабатывают энергию солнечного света для получения органических соединений – сахаров – из углекислого газа в процессе фотосинтеза. Другими примерами фотоавтотрофов являются водоросли и цианобактерии.

- Хемоавтотрофы получают органические вещества благодаря химическим реакциям, в которых задействованы неорганические соединения (водород, сероводород, аммиак и т.д.

). Этот процесс называется хемосинтезом.

). Этот процесс называется хемосинтезом.

Автотрофы являются основой каждой экосистемы на планете. Они составляют большинство пищевых цепей и сетей, а энергия, получаемая в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, поддерживает все остальные организмы экологических систем. Когда речь идет об их роли в пищевых цепях, автотрофы можно назвать продуцентами или производителями.

Гетеротрофы (консументы)

Гетеротрофы, также известные как потребители, не могут использовать солнечную или химическую энергию, для производства собственной пищи из углекислого газа. Вместо этого, гетеротрофы получают энергию, потребляя другие организмы или их побочные продукты.

Люди, животные, грибы и многие бактерии – гетеротрофы. Их роль в пищевых цепях заключается в потреблении других живых организмов. Существует множество видов гетеротрофов с разными экологическими ролями: от насекомых и растений до хищников и грибов.

Деструкторы (редуценты)

Следует упомянуть еще одну группу потребителей, хотя она не всегда фигурирует в схемах пищевых цепей. Эта группа состоит из редуцентов, организмов, которые перерабатываю мертвые органические вещества и отходы, превращаяя их в неорганические соединения.

Эта группа состоит из редуцентов, организмов, которые перерабатываю мертвые органические вещества и отходы, превращаяя их в неорганические соединения.

Редуценты иногда считаются отдельным трофическим уровнем. Как группа, они питаются отмершими организмами, поступающими на различных трофических уровнях. (Например, они способны перерабатывать разлагающееся растительное вещество, тело недоеденной хищниками белки или останки умершего орла.) В определенном смысле, трофический уровень редуцентов проходит параллельно стандартной иерархии первичных, вторичных и третичных потребителей. Грибы и бактерии являются ключевыми редуцентами во многих экосистемах.

Редуценты, как часть пищевой цепи, играют важную роль в поддержании здоровой экосистемы, поскольку благодаря им, в почву возвращаются питательные вещества и влага, которые в дальнейшем используется продуцентами.

Уровни пищевой (трофической) цепи

Схема уровней пищевой (трофической) цепиПищевая цепь представляет собой линейную последовательность организмов, которые передают питательные вещества и энергию начиная с продуцентов и к высшим хищникам.

Трофический уровень организма – это положение, которое он занимает в пищевой цепи.

Первый трофический уровень

Пищевая цепь начинается с автотрофного организма или продуцента, производящего собственную пищу из первичного источника энергии, как правило, солнечной или энергии гидротермальных источников срединно-океанических хребтов. Например, фотосинтезирующие растения, хемосинтезирующие бактерии и археи.

Второй трофический уровень

Далее следуют организмы, которые питаются автотрофами. Эти организмы называются растительноядными животными или первичными потребителями и потребляют зеленые растения. Примеры включают насекомых, зайцев, овец, гусениц и даже коров.

Третий трофический уровень

Следующим звеном в пищевой цепи являются животные, которые едят травоядных животных – их называют вторичными потребителями или плотоядными (хищными) животными (например, змея, которая питается зайцами или грызунами).

Четвертый трофический уровень

В свою очередь, этих животных едят более крупные хищники – третичные потребители (к примеру, сова ест змей).

Пятый трофический уровень

Третичных потребителей едят четвертичные потребители (например, ястреб ест сов).

Каждая пищевая цепь заканчивается высшим хищником или суперхищником – животным без естественных врагов (например, крокодил, белый медведь, акула и т.д.). Они являются “хозяевами” своих экосистем.

Когда какой-либо организм умирает, его в конце концов съедают детритофаги (такие, как гиены, стервятники, черви, крабы и т.д.), а остальная часть разлагается с помощью редуцентов (в основном, бактерий и грибов), и обмен энергией продолжается.

Стрелки в пищевой цепи показывают поток энергии, от солнца или гидротермальных источников до высших хищников. По мере того, как энергия перетекает из организма в организм, она теряется на каждом звене цепи. Совокупность многих пищевых цепей называется пищевой сетью.

Положение некоторых организмов в пищевой цепи может варьироваться, поскольку их рацион отличается. Например, когда медведь ест ягоды, он выступает как растительноядное животное. Когда он съедает грызуна, питающегося растениями, то становиться первичным хищником. Когда медведь ест лосося, то выступает суперхищником (это связано с тем, что лосось является первичным хищником, поскольку он питается селедкой, а она ест зоопланктон, который питается фитопланктоном, вырабатывающим собственную энергию благодаря солнечному свету). Подумайте о том, как меняется место людей в пищевой цепи, даже часто в течение одного приема пищи.

Типы пищевых цепей

В природе, как правило, выделяют два типа пищевых цепей:

- пастбищную

- детритную

Пастбищная пищевая цепь

Схема пастбищной пищевой цепиЭтот тип пищевой цепи начинается с живых зеленых растений, предназначенных для питания растительноядных животных, которыми питаются хищники. Экосистемы с таким типом цепи напрямую зависят от солнечной энергии.

Экосистемы с таким типом цепи напрямую зависят от солнечной энергии.

Таким образом, пастбищный тип пищевой цепи зависит от автотрофного захвата энергии и перемещения ее по звеньям цепи. Большинство экосистем в природе следуют этому типу пищевой цепи.

Примеры пастбищной пищевой цепи:Трава → Кузнечик → Птица → Ястреб;

Растения → Заяц → Лиса → Лев.

Детритная пищевая цепь

Схема детритной пищевой цепиЭтот тип пищевой цепи начинается с разлагающегося органического материала – детрита – который употребляют детритофаги. Затем, детритофагами питаются хищники. Таким образом, подобные пищевые цепи меньше зависят от прямой солнечной энергии, чем пастбищные. Главное для них – приток органических веществ, производимых в другой системе.

К примеру, такой тип пищевой цепи встречается в разлагающейся подстилке умеренного леса.

Энергия в пищевой цепи

Энергия переносится между трофическими уровнями, когда один организм питается другим и получает от него питательные вещества. Однако это движение энергии неэффективное, и эта неэффективность ограничивает протяженность пищевых цепей.

Однако это движение энергии неэффективное, и эта неэффективность ограничивает протяженность пищевых цепей.

Когда энергия входит в трофический уровень, часть ее сохраняется как биомасса, как часть тела организмов. Эта энергия доступна для следующего трофического уровня. Как правило, только около 10% энергии, которая хранится в виде биомассы на одном трофическом уровне, сохраняется в виде биомассы на следующем уровне.

Этот принцип частичного переноса энергии ограничивает длину пищевых цепей, которые, как правило, имеют 3-6 уровней.

На каждом уровне, энергия теряется в виде тепла, а также в форме отходов и отмершей материи, которые используют редуценты.

Почему так много энергии выходит из пищевой сети между одним трофическим уровнем и другим? Вот несколько основных причин неэффективной передачи энергии:

- На каждом трофическом уровне значительная часть энергии рассеивается в виде тепла, поскольку организмы выполняют клеточное дыхание и передвигаются в повседневной жизни.

- Некоторые органические молекулы, которыми питаются организмы, не могут перевариваться и выходят в виде фекалий.

- Не все отдельные организмы в трофическом уровне будут съедены организмами со следующего уровня. Вместо этого, они умирают, не будучи съеденными.

- Кал и несъеденные мертвые организмы становятся пищей для редуцентов, которые их метаболизируют и преобразовывают в свою энергию.

Итак, ни одна из энергий на самом деле не исчезает – все это в конечном итоге приводит к выделению тепла.

Значение пищевой цепи

- Исследования пищевой цепи помогают понять кормовые отношения и взаимодействие между организмами в любой экосистеме.

- Благодаря им, есть возможность оценить механизм потока энергии и циркуляцию веществ в экосистеме, а также понять движение токсичных веществ в экосистеме.

- Изучение пищевой цепи позволяет понять проблемы биоусиления.

В любой пищевой цепи, энергия теряется каждый раз, когда один организм потребляется другим.

В связи с этим, должно быть намного больше растений, чем растительноядных животных. Автотрофов существует больше, чем гетеротрофов, и поэтому большинство из них являются растительноядными, нежели хищниками. Хотя между животными существует острая конкуренция, все они взаимосвязаны. Когда один вид вымирает, это может воздействовать на множество других видов и иметь непредсказуемые последствия.

Гугломаг

Спрашивай! Не стесняйся!

Задать вопрос

Не все нашли? Используйте поиск по сайту

Search for:Чарльз Элтон | Английский биолог

- Год рождения:

- 29 марта 1900 г. Ливерпуль Англия

- Умер:

- 1 мая 1991 г. (91 год) Оксфорд Англия

- Известные работы:

- «Экология животных» «Экология животных и эволюция»

- Предметы изучения:

- мышь грызун экосистема Население движение населения

См. все связанные материалы →

Чарльз Элтон , полностью Чарльз Сазерленд Элтон , (родился 29 марта 1900 г. , Ливерпуль, Англия — умер 1 мая 1991 г., Оксфорд, Оксфордшир), английский биолог, которому приписывают создание основных Принципы современной экологии животных.

, Ливерпуль, Англия — умер 1 мая 1991 г., Оксфорд, Оксфордшир), английский биолог, которому приписывают создание основных Принципы современной экологии животных.

Ранние влияния

Элтон получил образование сначала в Ливерпульском колледже, а затем в Новом колледже в Оксфорде, который он окончил с отличием по зоологии в 1922. Как и многие другие, Элтон восстал против сильного акцента на сравнительную анатомию в зоологии того времени. Хотя большинство его современников обращались к физико-химическому анализу механизмов животных в лабораторных условиях, Элтон, в душе натуралист, шел в противоположном направлении — использовать научный метод для изучения жизни животных в их естественной среде обитания и взаимосвязей с ними. их окружение. Он намеревался превратить естествознание в науку — науку об экологии. Натуралисты — первые наблюдатели, подготавливающие почву для экологов, которые следуют более количественным и экспериментальным исследованиям. Когда Элтон начинал свою работу, он называл ее «социологией и экономикой животных».

Викторина «Британника»

Лица науки

Галилео Галилей. Андерс Цельсий. Вы можете узнать их имена, но знаете ли вы, кто они на самом деле? Соберите свои данные и проверьте свои знания об известных ученых в этой викторине.

Великие натуралисты прошлого оказали заметное влияние на мировоззрение Элтона. Он писал об Александре фон Гумбольдте как о «возможно, первом экологе» в том смысле, что он «создал волнующую картину растительного и животного мира в целом, с его величественными пейзажами и сложным взаимодействием сил». Более того, Элтон вспоминал, что «сочинения Гумбольдта, в свою очередь, вдохновили Чарльза Дарвина, который пошел дальше большинства представителей своего поколения в понимании огромной сложности и важности взаимосвязей между растениями и животными». Особое впечатление на Элтона произвела методология американского эколога Виктора Эрнеста Шелфорда в его книге 9.0045 Сообщества животных в умеренной зоне Америки, проиллюстрированные в регионе Чикаго (1913 г. ). У него была возможность применить идеи Шелфорда в 1921 году, когда он, еще будучи студентом, работал ассистентом Джулиана Хаксли в экспедиции Оксфордского университета на Шпицберген; в это время ему была предоставлена полная свобода действий в проведении экологического обзора местной жизни животных. Он продолжил этот проект в трех последующих арктических экспедициях в 1923, 1924 и 1930 годах.0045 Эссе о принципе народонаселения Томаса Мальтуса, так же как и Элтон находился под влиянием Проблема народонаселения (1922) Александра Карр-Сондерса, который также был участником оксфордской экспедиции на Шпицберген и дал Элтону первое ручное введение в его идеи.

). У него была возможность применить идеи Шелфорда в 1921 году, когда он, еще будучи студентом, работал ассистентом Джулиана Хаксли в экспедиции Оксфордского университета на Шпицберген; в это время ему была предоставлена полная свобода действий в проведении экологического обзора местной жизни животных. Он продолжил этот проект в трех последующих арктических экспедициях в 1923, 1924 и 1930 годах.0045 Эссе о принципе народонаселения Томаса Мальтуса, так же как и Элтон находился под влиянием Проблема народонаселения (1922) Александра Карр-Сондерса, который также был участником оксфордской экспедиции на Шпицберген и дал Элтону первое ручное введение в его идеи.

Учреждение экологии

Первая книга Элтона, Экология животных, , опубликованная в 1927 году, стала знаковой не только благодаря его блестящему рассмотрению сообществ животных, но и потому, что основные черты его рассуждений с тех пор остаются ведущими принципами предмета: пищевые цепи и пищевой цикл, размер пищи, ниши и «пирамида чисел». Он также разработал более всеобъемлющие идеи о факторах, влияющих на численность животных. В результате своего арктического опыта Элтон стал консультантом по биологии в компании Гудзонова залива, и эта должность позволила ему провести важные исследования колебаний популяций различных пушных млекопитающих, обнаруженные в записях охотников, которые датируются 1736. Это исследование, в свою очередь, привело к его исследованию колебаний британских популяций мышей и полевок под влиянием меняющихся условий окружающей среды.

Он также разработал более всеобъемлющие идеи о факторах, влияющих на численность животных. В результате своего арктического опыта Элтон стал консультантом по биологии в компании Гудзонова залива, и эта должность позволила ему провести важные исследования колебаний популяций различных пушных млекопитающих, обнаруженные в записях охотников, которые датируются 1736. Это исследование, в свою очередь, привело к его исследованию колебаний британских популяций мышей и полевок под влиянием меняющихся условий окружающей среды.

В 1930 году вышла его провокационная книга «Экология животных и эволюция», , в которой он сказал, что «равновесия в природе не существует и, возможно, никогда не существовало». Более того, «в периоды стресса животные обычно меняют места обитания, и обычно это изменение связано с миграцией». И снова «мы стоим лицом к лицу с процессом, который можно назвать отбором среды животным, в противоположность естественному отбору животного окружающей средой». К сожалению, его растущая забота о численности населения и его колебаниях не позволила ему реализовать эти волнующие эволюционные идеи.

К сожалению, его растущая забота о численности населения и его колебаниях не позволила ему реализовать эти волнующие эволюционные идеи.

В 1932 году Элтон основал в Оксфорде свое Бюро популяции животных. Он стал одновременно мировым центром сбора данных об изменениях численности животных и научно-исследовательским институтом земной экологии. Он привлек рабочих из многих стран, обеспечивая обучение молодых людей, которые несли традицию Элтона в отдаленные места, такие как Калифорния и Британская Колумбия в одном полушарии и Австралия и Новая Зеландия в другом. В том же году он стал редактором новой Journal of Animal Ecology, , который был запущен Британским экологическим обществом во многом под его влиянием. В 1936 году Оксфорд назначил Элтона лектором по экологии животных, а Колледж Корпус-Кристи избрал его старшим научным сотрудником.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Обширная работа Элтона над мышами и полевками позволила ему в начале Второй мировой войны поручить своему бюро найти практические методы борьбы с грызунами-вредителями, исследование, которое спасло его страну от больших потерь продовольствия в те критические годы. Методы, разработанные им и его коллегами, и достигнутые ими результаты описаны в Борьба с крысами и мышами (1954 г.), ставшая образцом для такой работы во всем мире. В 1942 году он опубликовал свое исследование о полевках, мышах и леммингах, , а в 1958 году обсудил в Экология инвазий животных и растений эффекты, вызванные распространением организмов, занесенных в район как естественными, так и человеческими факторами. После Второй мировой войны Элтон занимался в основном изучением среды обитания; эти исследования легли в основу его важного тома Модель сообществ животных (1966). Эта работа дает более общие принципы, в частности, обратную пирамиду мест обитания, которая соответствует его пирамиде чисел.

Методы, разработанные им и его коллегами, и достигнутые ими результаты описаны в Борьба с крысами и мышами (1954 г.), ставшая образцом для такой работы во всем мире. В 1942 году он опубликовал свое исследование о полевках, мышах и леммингах, , а в 1958 году обсудил в Экология инвазий животных и растений эффекты, вызванные распространением организмов, занесенных в район как естественными, так и человеческими факторами. После Второй мировой войны Элтон занимался в основном изучением среды обитания; эти исследования легли в основу его важного тома Модель сообществ животных (1966). Эта работа дает более общие принципы, в частности, обратную пирамиду мест обитания, которая соответствует его пирамиде чисел.

Элтон был избран членом Лондонского королевского общества в 1953 году и иностранным членом Американской академии искусств и наук и был награжден золотой медалью Линнеевского общества в 1967 году и медалью Дарвина Королевского общества в 1970 году. Он вышел на пенсию в 1967 году.

Он вышел на пенсию в 1967 году.

Пищевая сеть | Национальное географическое общество

Пищевая сеть состоит из всех пищевых цепей в одной экосистеме. Каждое живое существо в экосистеме является частью нескольких пищевых цепей. Каждая пищевая цепь — это один из возможных путей, по которым могут идти энергия и питательные вещества, перемещаясь по экосистеме. Все взаимосвязанные и перекрывающиеся пищевые цепи в экосистеме составляют пищевую сеть.

Трофические уровни

Организмы в пищевых сетях сгруппированы в категории, называемые трофическими уровнями. Грубо говоря, эти уровни делятся на продуцентов (первый трофический уровень), консументов и редуцентов (последний трофический уровень).

Продуценты

Продуценты составляют первый трофический уровень. Производители, также известные как автотрофы, производят пищу самостоятельно и не зависят от какого-либо другого организма в плане питания. Большинство автотрофов используют процесс, называемый фотосинтезом, для создания пищи (питательного вещества, называемого глюкозой) из солнечного света, углекислого газа и воды.

Большинство автотрофов используют процесс, называемый фотосинтезом, для создания пищи (питательного вещества, называемого глюкозой) из солнечного света, углекислого газа и воды.

Растения являются наиболее известным типом автотрофов, но есть и много других видов. Водоросли, более крупные формы которых известны как водоросли, являются автотрофными. Фитопланктон, крошечные организмы, обитающие в океане, также являются автотрофами. Некоторые типы бактерий являются автотрофами. Например, бактерии, живущие в активных вулканах, используют серу, а не углекислый газ, для производства собственной пищи. Этот процесс называется хемосинтезом.

Консументы

Следующие трофические уровни составляют животные, поедающие производителей. Эти организмы называются консументами.

Потребители могут быть плотоядными (животными, которые едят других животных) или всеядными (животными, которые едят как растения, так и животных). Всеядные, как и люди, потребляют множество видов пищи. Люди едят растения, например овощи и фрукты. Мы также едим животных и продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и яйца. Мы едим грибы, например грибы. Мы также едим водоросли в таких съедобных водорослях, как нори (в которые заворачивают суши-роллы) и морской салат (в салаты). Медведи тоже всеядны. Они едят ягоды и грибы, а также животных, таких как лосось и олень.

Люди едят растения, например овощи и фрукты. Мы также едим животных и продукты животного происхождения, такие как мясо, молоко и яйца. Мы едим грибы, например грибы. Мы также едим водоросли в таких съедобных водорослях, как нори (в которые заворачивают суши-роллы) и морской салат (в салаты). Медведи тоже всеядны. Они едят ягоды и грибы, а также животных, таких как лосось и олень.

Основные потребители – травоядные. Травоядные питаются растениями, водорослями и другими производителями. Они находятся на втором трофическом уровне. В пастбищной экосистеме олени, мыши и даже слоны являются травоядными. Они едят травы, кустарники и деревья. В экосистеме пустыни мышь, которая питается семенами и плодами, является основным потребителем.

В экосистеме океана многие виды рыб и черепах являются травоядными, питающимися водорослями и морскими водорослями. В лесах водорослей водоросли, известные как гигантские водоросли, обеспечивают убежище и пищу для всей экосистемы. Морские ежи являются основными потребителями водорослей в ламинариях. Эти маленькие травоядные съедают десятки килограммов (фунтов) гигантских водорослей каждый день.

Эти маленькие травоядные съедают десятки килограммов (фунтов) гигантских водорослей каждый день.

Вторичные консументы поедают травоядных. Они находятся на третьем трофическом уровне. В экосистеме пустыни вторичным потребителем может быть змея, поедающая мышь. В ламинарии морские выдры являются вторичными потребителями, которые охотятся на морских ежей.

Третичные потребители поедают вторичных потребителей. Они находятся на четвертом трофическом уровне. В экосистеме пустыни сова или орел могут охотиться на змею.

Может быть больше уровней потребителей, прежде чем сеть, наконец, достигнет своего главного хищника. Высшие хищники, также называемые высшими хищниками, поедают других потребителей. Они могут находиться на четвертом или пятом трофическом уровне. У них нет естественных врагов, кроме человека. Львы — высшие хищники пастбищной экосистемы. В океане такие рыбы, как большая белая акула, являются высшими хищниками. В пустыне главными хищниками являются рыси и горные львы.

Детритофаги и редуценты

Детритофаги и редуценты составляют последнюю часть пищевой цепи. Детритофаги — это организмы, которые питаются неживыми остатками растений и животных. Например, такие падальщики, как стервятники, поедают мертвых животных. Жуки-навозники поедают экскременты животных.

Редуценты, такие как грибы и бактерии, завершают пищевую цепь. Редуценты превращают органические отходы, такие как разлагающиеся растения, в неорганические материалы, такие как богатая питательными веществами почва. Они завершают цикл жизни, возвращая питательные вещества в почву или океаны для использования автотрофами. Так начинается целая новая серия пищевых цепочек.

Пищевые цепи

Пищевые сети соединяют множество различных пищевых цепей и множество различных трофических уровней. Пищевые сети могут поддерживать длинные и сложные пищевые цепи или очень короткие.

Например, трава на лесной поляне производит себе пищу посредством фотосинтеза. Кролик ест траву. Лиса ест кролика. Когда лиса умирает, редуценты, такие как черви и грибы, разрушают ее тело, возвращая его в почву, где он обеспечивает питательные вещества для растений, таких как трава.

Кролик ест траву. Лиса ест кролика. Когда лиса умирает, редуценты, такие как черви и грибы, разрушают ее тело, возвращая его в почву, где он обеспечивает питательные вещества для растений, таких как трава.

Эта короткая пищевая цепь является частью пищевой сети леса. Другая пищевая цепь в той же экосистеме может включать совершенно другие организмы. Гусеница может съесть листья дерева в лесу. Такая птица, как воробей, может съесть гусеницу. Затем змея может охотиться на воробья. Орел, высший хищник, может охотиться на змею. Еще одна птица, стервятник, поедает тело мертвого орла. Наконец, бактерии в почве разлагают остатки.

Водоросли и планктон являются основными производителями в морских экосистемах. Крошечные креветки криль питаются микроскопическим планктоном. Самое большое животное на Земле, синий кит, ежедневно охотится на тысячи тонн криля. На синих китов охотятся высшие хищники, такие как косатки. Когда тела крупных животных, таких как киты, опускаются на морское дно, детритофаги, такие как черви, разрушают материал. Питательные вещества, выделяемые разлагающейся плотью, обеспечивают химические вещества для водорослей и планктона, чтобы начать новую серию пищевых цепочек.

Питательные вещества, выделяемые разлагающейся плотью, обеспечивают химические вещества для водорослей и планктона, чтобы начать новую серию пищевых цепочек.

Биомасса

Пищевые сети определяются их биомассой. Биомасса – это энергия живых организмов. Автотрофы, производители в пищевой сети, преобразуют солнечную энергию в биомассу. Биомасса уменьшается с каждым трофическим уровнем. На нижних трофических уровнях всегда больше биомассы, чем на высших.

Поскольку биомасса уменьшается с каждым трофическим уровнем, в здоровой пищевой сети всегда больше автотрофов, чем травоядных. Травоядных больше, чем плотоядных. Экосистема не может поддерживать большое количество всеядных, не поддерживая еще большее количество травоядных и еще большее количество автотрофов.

В здоровой пищевой сети много автотрофов, много травоядных и относительно мало плотоядных и всеядных. Этот баланс помогает экосистеме поддерживать и перерабатывать биомассу.

Каждая ссылка в пищевой сети связана как минимум с двумя другими. Биомасса экосистемы зависит от того, насколько сбалансирована и взаимосвязана ее пищевая сеть. Когда одно звено в пищевой сети находится под угрозой, некоторые или все звенья ослабевают или нагружаются. Биомасса экосистем снижается.

Биомасса экосистемы зависит от того, насколько сбалансирована и взаимосвязана ее пищевая сеть. Когда одно звено в пищевой сети находится под угрозой, некоторые или все звенья ослабевают или нагружаются. Биомасса экосистем снижается.

Например, гибель растений обычно приводит к сокращению популяции травоядных. Жизнь растений может прийти в упадок из-за засухи, болезней или деятельности человека. Леса вырубают, чтобы получить пиломатериалы для строительства. Луга заасфальтированы под торговые центры или автостоянки.

Потеря биомассы на втором или третьем трофическом уровне также может вывести пищевую сеть из равновесия. Подумайте, что может произойти, если ход лосося изменится. Прогон лосося – это река, в которой плавает лосось. Ходы лосося могут быть изменены оползнями и землетрясениями, а также строительством плотин и дамб.

Биомасса теряется по мере вырубки лосося из рек. Не имея возможности есть лосося, всеядные животные, такие как медведи, вынуждены в большей степени полагаться на другие источники пищи, такие как муравьи. Популяция муравьев в этом районе сокращается. Муравьи обычно являются падальщиками и детритофагами, поэтому в почве расщепляется меньше питательных веществ. Почва не может поддерживать столько автотрофов, поэтому биомасса теряется. Сами лосося являются хищниками личинок насекомых и более мелкой рыбы. Без лосося, чтобы контролировать свою популяцию, водные насекомые могут опустошить местные растительные сообщества. Выживает меньше растений, а биомасса теряется.

Популяция муравьев в этом районе сокращается. Муравьи обычно являются падальщиками и детритофагами, поэтому в почве расщепляется меньше питательных веществ. Почва не может поддерживать столько автотрофов, поэтому биомасса теряется. Сами лосося являются хищниками личинок насекомых и более мелкой рыбы. Без лосося, чтобы контролировать свою популяцию, водные насекомые могут опустошить местные растительные сообщества. Выживает меньше растений, а биомасса теряется.

Исчезновение организмов на более высоких трофических уровнях, таких как хищники, также может нарушить пищевую цепь. В лесах водорослей морские ежи являются основным потребителем водорослей. Морские выдры охотятся на ежей. Если популяция морских выдр сокращается из-за болезней или охоты, морские ежи опустошают лес водорослей. Из-за отсутствия сообщества производителей биомасса резко падает. Весь лес водорослей исчезает. Такие районы называются пустошами ежей.

Человеческая деятельность может уменьшить количество хищников. В 1986 году официальные лица Венесуэлы перекрыли реку Карони плотиной, в результате чего образовалось огромное озеро размером примерно в два раза больше Род-Айленда. Сотни вершин холмов превратились в острова в этом озере. Из-за того, что их среда обитания сократилась до крошечных островов, многие наземные хищники не могли найти достаточно пищи. В результате процветали хищные животные, такие как обезьяны-ревуны, муравьи-листорезы и игуаны. Муравьев стало так много, что они уничтожили тропический лес, убив все деревья и другие растения. Пищевая сеть, окружающая реку Карони, была разрушена.

В 1986 году официальные лица Венесуэлы перекрыли реку Карони плотиной, в результате чего образовалось огромное озеро размером примерно в два раза больше Род-Айленда. Сотни вершин холмов превратились в острова в этом озере. Из-за того, что их среда обитания сократилась до крошечных островов, многие наземные хищники не могли найти достаточно пищи. В результате процветали хищные животные, такие как обезьяны-ревуны, муравьи-листорезы и игуаны. Муравьев стало так много, что они уничтожили тропический лес, убив все деревья и другие растения. Пищевая сеть, окружающая реку Карони, была разрушена.

Биоаккумуляция

Биомасса уменьшается по мере продвижения вверх по трофическим уровням. Однако количество некоторых типов материалов, особенно токсичных химических веществ, увеличивается с каждым трофическим уровнем в пищевой сети. Эти химические вещества обычно накапливаются в жире животных.

Когда травоядное ест растение или другой автотроф, например, покрытый пестицидами, эти пестициды сохраняются в жире животного. Когда хищник съедает несколько таких травоядных, он поглощает химические вещества-пестициды, хранящиеся в его добыче. Этот процесс называется биоаккумуляцией.

Когда хищник съедает несколько таких травоядных, он поглощает химические вещества-пестициды, хранящиеся в его добыче. Этот процесс называется биоаккумуляцией.

Биоаккумуляция происходит и в водных экосистемах. Сток из городских районов или ферм может быть полон загрязняющих веществ. Крошечные производители, такие как водоросли, бактерии и водоросли, поглощают незначительное количество этих загрязняющих веществ. Основные потребители, такие как морские черепахи и рыба, едят водоросли. Они используют энергию и питательные вещества, обеспечиваемые растениями, но хранят химические вещества в своих жировых тканях. Хищники третьего трофического уровня, такие как акулы или тунцы, поедают рыбу. К тому времени, когда люди потребляют тунца, в нем может накапливаться значительное количество биоаккумулированных токсинов.

Из-за биоаккумуляции организмы в некоторых загрязненных экосистемах небезопасны для употребления в пищу, и их нельзя собирать. Например, устрицы в гавани Нью-Йорка, США, небезопасно есть. Загрязняющие вещества в гавани аккумулируются в ее устрицах, питающихся фильтром.

Загрязняющие вещества в гавани аккумулируются в ее устрицах, питающихся фильтром.

В 1940-х и 1950-х годах пестицид под названием ДДТ (дихлор-дифенил-трихлорэтан) широко использовался для уничтожения насекомых, распространяющих болезни. Во время Второй мировой войны союзники использовали ДДТ для ликвидации тифа в Европе и для борьбы с малярией в южной части Тихого океана. Ученые считали, что открыли чудодейственное лекарство. ДДТ в значительной степени способствовал ликвидации малярии в таких местах, как Тайвань, Карибский бассейн и Балканы.

К сожалению, ДДТ накапливается в экосистеме и наносит ущерб окружающей среде. ДДТ накапливается в почве и воде. Некоторые формы ДДТ разлагаются медленно. Черви, травы, водоросли и рыбы накапливают ДДТ. У высших хищников, таких как орлы, в организме было большое количество ДДТ, накопленного в рыбе и мелких млекопитающих, на которых они охотятся.

Птицы с высоким содержанием ДДТ в организме откладывают яйца с очень тонкой скорлупой. Эти раковины часто ломались до того, как птенцы были готовы вылупиться.

Эти раковины часто ломались до того, как птенцы были готовы вылупиться.

ДДТ был основной причиной сокращения численности белоголового орлана, высшего хищника, который питается в основном рыбой и мелкими грызунами. Сегодня использование ДДТ ограничено. Пищевые сети, частью которых он является, восстановились в большинстве частей страны.

Краткий факт

Потеря энергии

Биомасса уменьшается с каждым трофическим уровнем. Это связано с тем, что от 80% до 90% энергии организма или биомассы теряется в виде тепла или отходов. Хищник потребляет только оставшуюся биомассу.

Краткий факт

Миллион к одному

Морские пищевые сети обычно длиннее наземных. Ученые подсчитали, что если в пищевой сети есть миллион производителей (водоросли, фитопланктон и морская трава), то может быть только 10 000 травоядных. Такая пищевая сеть может поддерживать 100 вторичных потребителей, таких как тунец. Все эти организмы поддерживают только одного высшего хищника, например человека.

Быстрый факт

Out for Blood

Одно из первых описаний пищевых сетей было дано ученым Аль-Джахизом, работавшим в Багдаде, Ирак, в начале 800-х годов. Аль-Джахиз писал о комарах, питающихся кровью слонов и бегемотов. Аль-Джахиз понимал, что, хотя комары охотятся на других животных, они также становятся жертвами таких животных, как мухи и мелкие птицы.

Статьи и профили

Министерство сельского хозяйства США: Почвенная пищевая сеть

Изображения

Агентство по охране окружающей среды: Мониторинг Великих озер — Индикаторы рыбы

Примеры пищевых цепей

Термин «пищевая цепь» относится к последовательности событий в экосистеме, когда один организм поедает другой, а затем его поедает другой организм. Он начинается с первоисточника , такого как солнце или гидротермальные источники, где производителей производят пищу, продолжается потребители или животные, которые едят пищу, и заканчивается хищником .

Примеры пищевых цепочек

Здесь мы собрали для вас коллекцию примеров пищевых цепей. Пищевые цепи являются основной единицей любой экосистемы, соединяясь друг с другом, образуя пищевые сети, отображающие взаимодействия жизни на Земле.

Реклама

Пищевые цепи на суше

Наземные пищевые цепи представляют собой наиболее знакомые людям формы природы. Все в конечном итоге получает энергию от солнца, и большинство пищевых цепочек следуют схеме «травоядное животное, плотоядное животное, может быть, еще одно или два плотоядных, высший хищник». Но внутри этого шаблона есть почти бесконечное разнообразие и даже несколько цепей, которые его разрывают.

Одним из удивительных прорывов в этой модели является вездесущий разлагатель. Организмы, начиная от бактерий и личинок и заканчивая благородным тараканом, питаются мертвыми и при этом расщепляют их на питательные вещества, поддерживающие пищевую цепочку. Поедая и испражняясь, редуценты возвращают питательные вещества мертвых организмов в почву, которая питает растения, запускающие цепи заново.

Поедая и испражняясь, редуценты возвращают питательные вещества мертвых организмов в почву, которая питает растения, запускающие цепи заново.

- Нектар (цветы) — бабочки — мелкие птицы — лисы

- Одуванчики — улитка — лягушка — птица — лиса

- Мертвые растения — сороконожка — малиновка — енот

- Мертвые растения — черви — птицы — орлы

- Плоды — тапир — ягуар

- Плоды — обезьяны — орел-обезьянед

- Трава — антилопа — тигр 7 -38 — гриф 902 корова — человек — личинка

- Трава — кузнечик — лягушка — змея — орел

- Орешник — лесная мышь — неясыть

- Сельдь — лосось — медведь

- Ягоды можжевельника — кролик — лиса

- Листья — муравьи — муравьеды

- Листья – гусеницы – птицы – змеи

- Листья – жирафы – львы – шакалы

- Орехи – белки – ястребы

- Растения – мыши – барсуки – рыси

- Солнце — ягоды — медведь — бактерии

- Солнце — трава — муравей — ехидна — динго

- Полынь — лось — волк

- Просо просо — дождевой червь — перепел — ястреб

- Побеги ивы — овцебык2 — 3 волка

5

Пищевые цепи в воде

Водные пищевые цепи — это то место, где все становится интереснее.

Большая часть океана остается неисследованной, а пищевые цепи в водной среде часто сложны и удивительны для нас, обитателей суши. Самый известный пример — хемосинтез, о котором мы поговорим позже. Но даже водные пищевые цепи, которые следуют ожидаемым схемам, могут быть увлекательными.

Большая часть океана остается неисследованной, а пищевые цепи в водной среде часто сложны и удивительны для нас, обитателей суши. Самый известный пример — хемосинтез, о котором мы поговорим позже. Но даже водные пищевые цепи, которые следуют ожидаемым схемам, могут быть увлекательными.Редуценты играют решающую роль и здесь, поскольку водные редуценты распределяют питательные вещества не только в почве, но и по всей толще воды, питая планктон, который составляет основу всех водных пищевых цепочек.

- водоросли — Отоцинклюс Сом — Оспа

- Ворот — личинки комаров — личинки -дракона — рыба — еноты